*Devesh Kapur, 约翰·霍普金斯大学Paul H.Nitze高级国际研究院(SAIS)南亚研究Starr基金会讲席教授。作者感谢Arvind Subramanian许多令人鼓舞的想法和见解,这对本文提供了很大的帮助,并感谢Shoumitro Chatterjee进行了无数的讨论和技术帮助。作者还要感谢Pratap Bhanu Mehta、Sharun Mukand、Gulzar Natrajan、Lant Pritchett、Neelanjan Sircar、TV Somanathan和Milan Vaishnav的有益评论。Sumitra Badrinathan、Jashan Bajwa、Saksham Khosla和Vaishnavi Rupavatharam提供了出色的研究协助并感谢原期刊的编辑所做的工作。原文“Why Does the Indian State Both Fail and Succeed?”发表于Journal of Economic Perspectives,Vol. 34,No.1,2020,第31—54页。

关于印度这个国家,最引人注目的是它的表现如此多样化,从难以胜任到令人钦佩。

一方面,兰特·普里切特(2009)恰如其分地将印度描述为“头脑指挥不了四肢的国家”。他写道:“从衡量(印度)政府行政能力的出勤率、绩效和腐败等基本因素看,印度就是一个‘头脑指挥不了四肢的国家’,其制定的出色政策与当地现实脱节。”印度政府在基本公共服务方面表现很差,比如初等教育、公共卫生、供水、卫生设施和环境质量。虽然从政府角度看它有效地管理着世界上最大的武装力量之一,但在管理公共服务机构方面却不那么有效。很多关于印度的研究文献讨论了那些未能产生有意义结果的项目,这或许源于政客和官僚的执行不力和寻租行为,或者因为对某些社会群体造成了歧视(Niehaus and Sukhtankar,2013;Fisman、Schulz and Vig,2014;Sheahan et al.,2018;Lehne、Shapiro and Vanden Eynde,2018)。曾有学者(Sukhtankar and Vaishnav,2015)全面回顾了关于印度腐败的研究。

但另一方面,印度政府在成功完成复杂任务和大规模行动方面有着出色的表现。它多次举行亿万选民参与的选举——在2019年大选中有近9亿选民参与——且没有发生全国性争端。在过去10年中,它扩展了大型项目,例如统一身份认证系统(Aadhaar),这是世界上最大的生物识别项目(在启动后的7年内,已有10亿人注册)。最近,它实施了商品和服务税(GST),这是近几年最雄心勃勃的税收改革之一。印度在合同执行能力方面的排名较低,但其凶杀率已从1990年的每10万人5.1下降至2016年的3.2(UNODC,2019)。

本文的第1部分阐述了印度政府的表现,着重论述它在有效履行一些困难职能的同时又极不胜任其他职能的矛盾现象。本文认为印度政府在某些情况和环境下表现较好,具体而言,在宏观经济结果方面的表现要好于在微观经济结果方面的表现;在公共服务提供有内置退出机制且不定期时,表现要好于公共服务提供和问责常规化且更依赖地方政府能力时;在涉及等级制度和地位的社会规范与价值观影响较小的物品和服务上,表现要好于这些规范和价值可发挥灵活影响的领域。

第2部分对这些失败和成功的模式提出了几种解释:基层政府的人员短缺;印度过早实现民主的后果;以及种姓、性别和宗教造成的长期社会分裂。第3部分讨论了有关印度政府表现不佳的两个解释——印度政府部门规模过大以及被裙带政治裹挟。这两个解释虽然常被提及,但进一步探究后发现并不那么令人信服。最后的结论部分简要评论了印度政府能力的某些变化模式,其中之一便是,尽管在宏观经济方面变得更加令人担忧,但是昔日在微观层面的劣势已得到显著改善。

1.参差不齐的表现

关于政府角色及其有效性的文献汗牛充栋(有关近期概述,请参阅Bardhan,2016)。有一部分强调政府在保护产权方面的作用,以及对自身施加限制以使政府不至于沦为没收的工具。另一部分文献关注在发展的背景下建立有效政府对于实现发展目标和减少贫困的重要性(Page and Pande,2018)。本文更多关注政府在提供如经济稳定、卫生、教育与监管等基本服务方面的积极作用。(①Rodrik and Subramanian(2003)为政府在市场中的作用提供了一个功能性定义:创造市场,即提供法治和产权保护、确保合同的神圣性;稳定和矫正市场,即涉及健全的中央银行和稳健的监管机构;使市场合法化,即涉及税收和再分配政策,以及发出声音并促进政治参与的平权运动;补充市场,即提供基础设施和人力资本等公共品;削弱市场,即通过国家对生产资料的所有权以及命令与控制政策对市场的过度干预。)

财政结果

政府构建的核心是财政:就像主权国家对合法暴力拥有垄断权一样,政府也试图垄断以税收形式从公众手中合法征收资源的权力。对于来自直接税(不同于间接税)、自然资源或外国援助的收入尤其如此(Brautigam、Fjeldstad and Moore,2008; Besley and Persson,2013)。对治理不善和公共服务提供匮乏的解释经常与国家的征税能力不足联系在一起:公民纳税越少,他们的国家主人翁感越低,对服务和问责制,或者惩治腐败行为的要求也越低(Persson and Rothstein,2015)。

对于独立前的英属印度,如果以军事能力和对暴力的垄断权衡量,它有一个强政府;但是如果以收入(以及相应的公共品支出)衡量,那么它有一个弱政府。政府收入在国民收入中的占比在1871年为2%,在1920—1930年仅为3%—5%,相较而言,在两次世界大战的间歇期,英国为19%,日本为29%(Roy,2011)。按人均水平计算,在1920—1930年,英属马来联邦的平均支出是英属印度的10倍以上,英属锡兰(今斯里兰卡)的平均支出超过英属印度3倍,而诸如菲律宾等其他英属殖民地和荷属东印度群岛的支出是英属印度的两倍以上,而法属印度支那的支出比英属印度高出40%—50%(Roy,1996)。

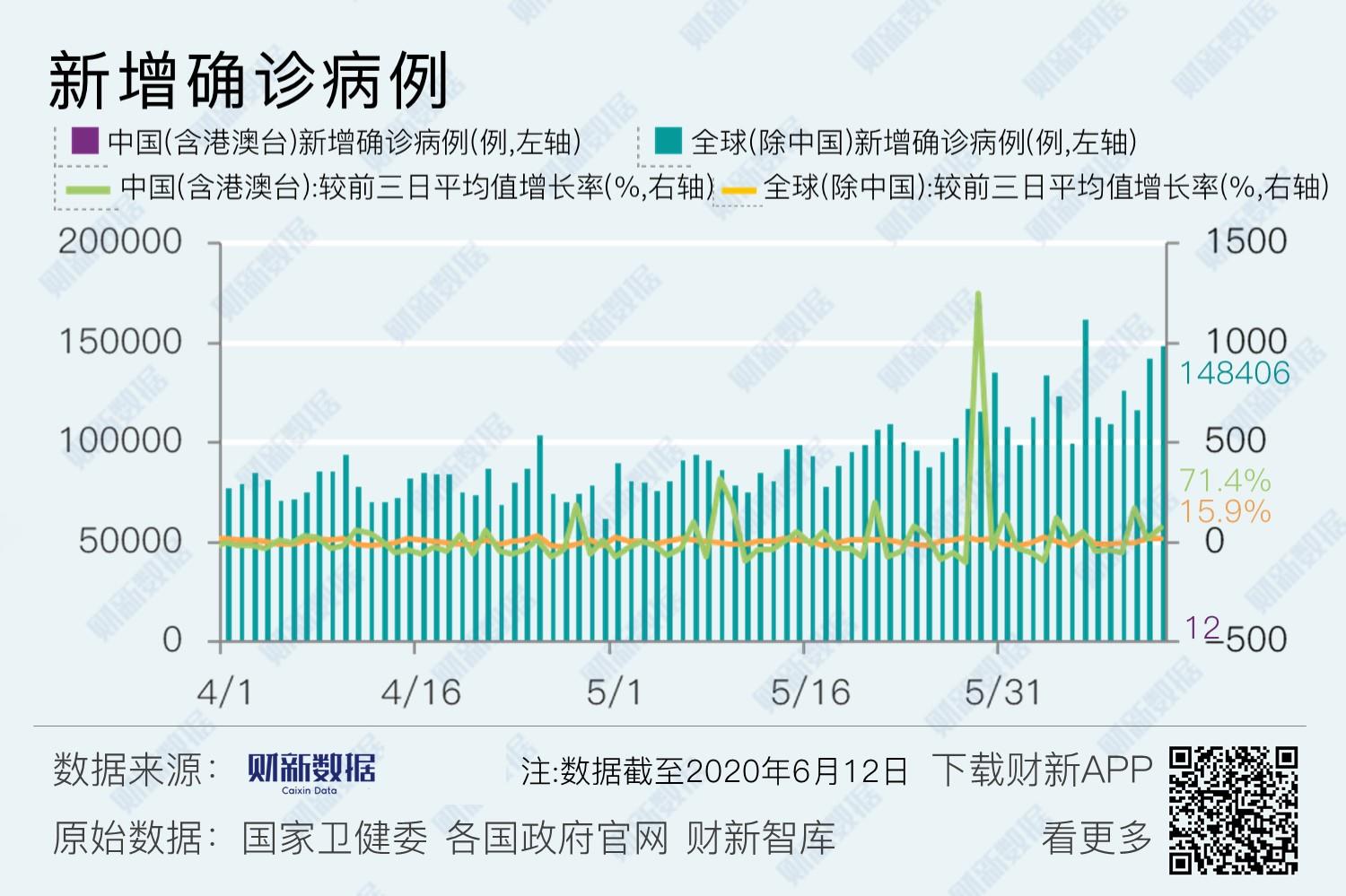

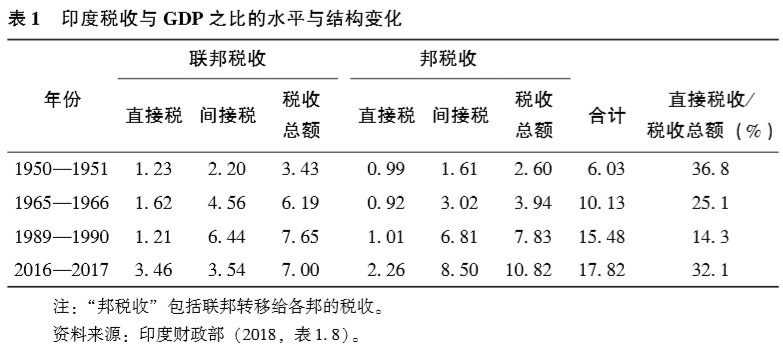

如表1所示,在1947年独立后,印度的弱财政状况有所改善,但幅度有限,其税收占GDP比重从1950—1951年的6%攀升至2016—2017年的近18%。在20世纪50年代到80年代,印度试图通过进口替代实现工业化的想法使它越来越依赖间接税(消费税和贸易税)。结果,直接税在税收总额中的占比从1950—1951年的36%下降到1989—1990年的14%。此后,该比例在2007—2008年攀升到36%,然后在2016—2017年下降到32%,低于独立后的水平。事实上,既然商品和服务税已经开始实施,印度对间接税的依赖很可能会进一步增加。

|

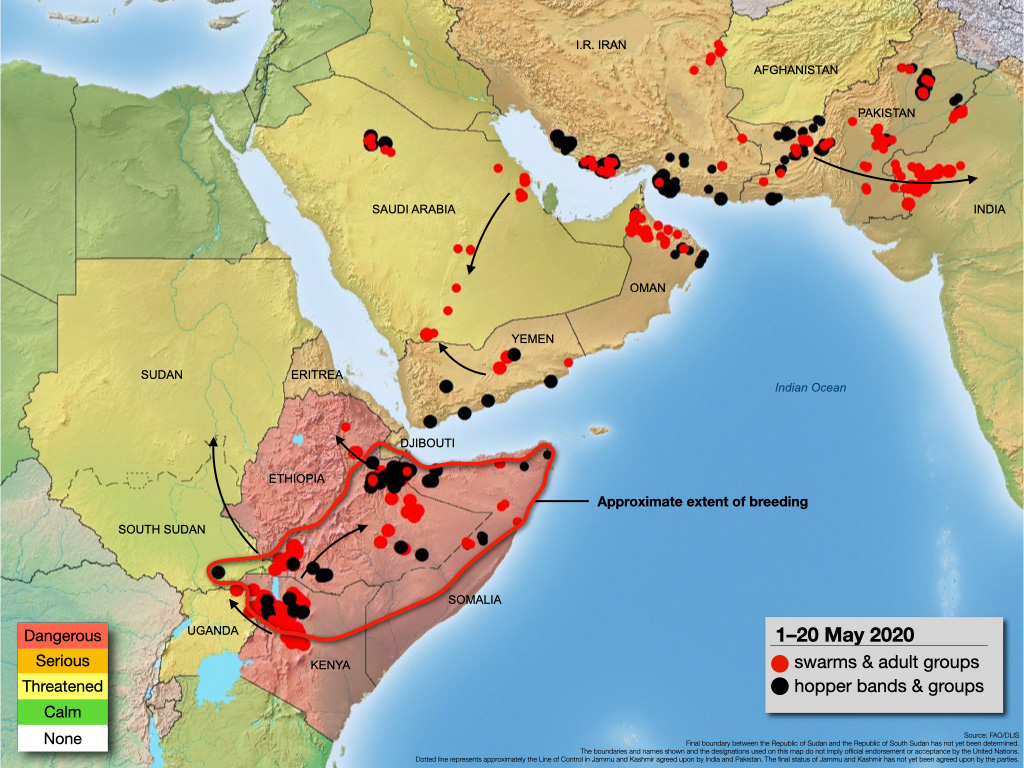

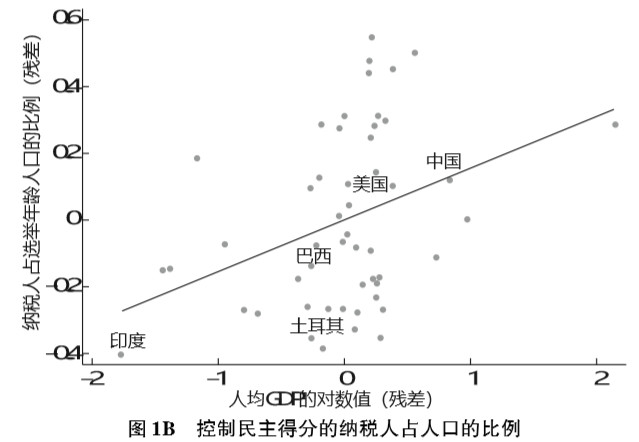

随着经济发展,财政能力通常会提高。如图1A所示,印度的整体税收努力(以所得税纳税人的数量衡量)似乎与其发展水平(以人均GDP衡量)相当。(②5这里的讨论借鉴了印度2015—2016年的Economic Survey(印度财政部,2016),该调查首次强调了税收—收入—民主的关系。)如果仅以税收占GDP的比重衡量税收努力,结果也类似。

|

|

| 注:样本包括52个国家或地区。经合组织的数据集(该图的基础)共有77个国家或地区。其中有两个国家没有政体IV数据;在其余国家中,只有53个国家有纳税人数目数据,一个国家没有GDP数据,因而最终样本为52个。 资料来源:Centre for Tax Policy and Administration(2011)。 |

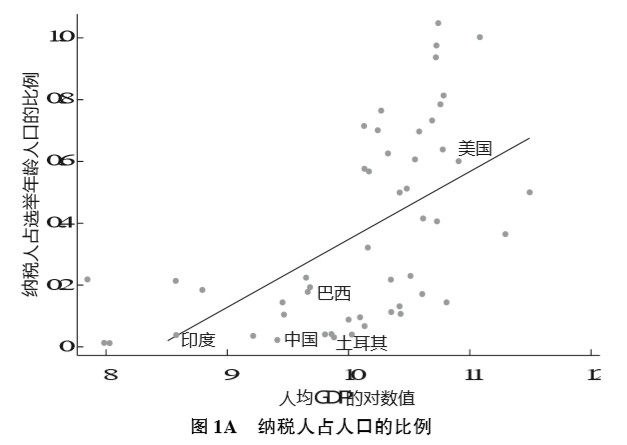

但印度是一个民主国家,民主国家通常会比非民主国家征税和支出更多,可能是因为它们面临再分配的压力。阿西莫格鲁和罗宾逊(Acemoglu and Robinson,2000)认为,特许经营权的扩展可被视为对再分配的可信预先承诺。图1A显示了一国纳税人数占比与人均GDP对数之间的关系。实线只是最佳拟合线。图1B描绘了相同关系,但控制了以政体IV数据库得分衡量的民主水平。(③为了在一个图形上证明这种多元关系,我求助于FrischWaugh定理。我得到的残差来自两个回归:(1)基于政体IV得分的纳税人占人口比例,以及(2)基于政体IV得分的人均GDP的对数。该图在(2)的残差上绘制了(1)的残差。FrischWaugh定理保证回归线的斜率与人均GDP和基于政体IV得分的纳税人占人口比例的多元回归相同。因此,在轴上将绘制残差值。感谢Shoumitro Chatterjee所做的分析。)从这个角度看,印度是一个负的离群值。在过去半个世纪,印度一直是民主国家中人均GDP最低的。此外,印度的税收努力——以人均GDP对应的纳税人数量衡量——大大低于人们对民主国家的期望(如果以税收占GDP比重衡量税收努力,结果也是类似的)。也就是说,印度不是因为它的收入相对较低而征税不足,而在于尽管它是一个民主国家,仍存在征税不足的现象。税收和纳税人展现的这种模式,在支出上同样存在。

印度各级政府的财政能力也表现出惊人的差异。印度是一个离群的国家,因为其邦政府(许多邦的人口比大多数国家都多)直接税收占其总收入的比例非常低:2016年约为6%,相比之下,巴西为19%,德国为44%(印度财政部,2018)。印度农村基层政府对自身资源的依赖仅为6%(巴西和德国的第三层级政府为40%),而印度征收的直接税仅为其全部资源价值的4%(相比之下,巴西大约为19%、德国大约为26%)。结果就是,印度联邦政府和邦政府的人均支出比地方基层政府平均高出15—20倍(印度财政部,2018)。

宏观经济结果

在过去40年中,印度经济增长的持续时间、稳定性和相对较高的增长率都令人瞩目(正如Lamba and Subramanian讨论的那样)。印度在1947年独立后的前30年中采取了削弱市场的政策,但从1980年左右(尤其是1991年以后)开始修正了路线,为经济注入了比印度过往以及其他发展中国家更强劲的活力。

印度在宏观经济稳定方面取得的成就,体现在较低的通胀率、较低的外债水平以及比对应国家更保守的货币政策上。但是,它的财政政策不太谨慎:与其他新兴市场经济体相比,

尽管其整体债务水平要谨慎得多,但其平均财政赤字水平仍然很高(根据IMF的数据)。约什等人(Joshi and Little,1994)指出,在1991年之前,印度在通胀、货币政策和外债方面的宏观经济政策(在17个样本国家中)是最“保守”的。印度的通胀率在21世纪头10年中期确实有所上升,到2008年达到10%—11%,并在数年内一直保持两位数的通胀率。但是,此后印度的通胀率在2018—2019年急剧下降至3%—5%。印度的汇率管理也非常谨慎,随着时间的推移从固定汇率转变为弹性汇率,并避免了已在其他地方导致货币危机的货币高估。根据发展中国家宏观经济表现的一项综合指标,自1995年以来,印度有25年未进入国际货币基金组织的救助计划。此外,截至2019年11月1日,印度的外汇储备超过了4400亿美元,位居世界第六。

印度在通胀控制方面一直表现得相当不错,这主要归因于对通胀的政治厌恶由民主体制制度化了。对于通胀的负面影响,大量穷人首当其冲,部分原因是他们无法获得金融工具来保护自己免受通胀的影响,而且他们的投票率很高。因此,尽管印度中央银行(印度储备银行)缺乏常规的法定独立性,但民主政治帮助它锚定和控制了通胀预期。

关键服务方面的微观经济结果

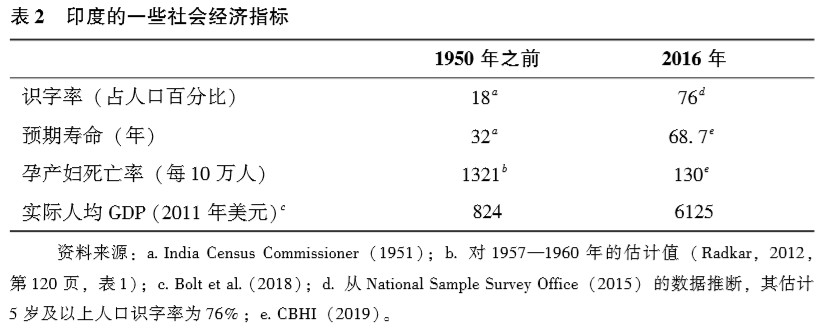

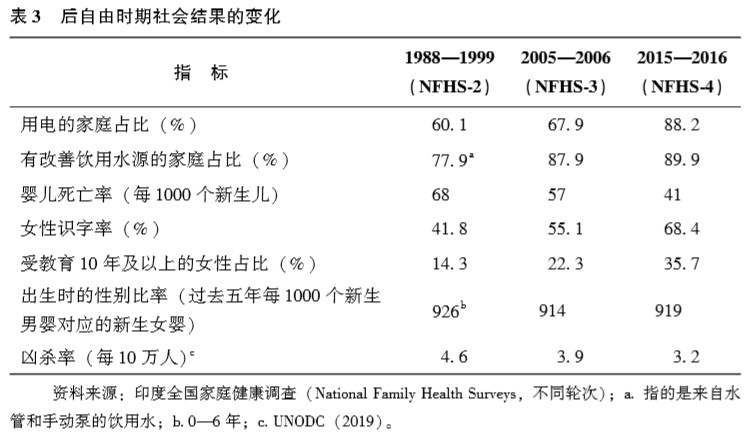

自独立之后的70多年来,印度的社会经济指标有了显著改善。表2列出了一些基本指标的变化。表3聚焦20世纪90年代初印度经济自由化以来的时期。

|

|

关于这些结果的一个潜在问题是某些改进是否掩盖了质量低劣的问题。例如,一个家庭可能有电或饮用水,但这并不能说明服务的质量如何。这个观点有可取之处,但另一方面,并没有迹象表明早期的服务质量很好,而后来的数量扩展是以质量为代价的。

这里出现的一种模式是,进步通常发生在国家以规划、协调、资助电气化或道路连通等方式来提供服务。2015年,印度88%的人口用上了电,这一比例大大高于根据电气化与人均GDP之间的简单跨国关联所预测的66%。但是,在改变“刚性”的社会规范和行为偏好方面,印度进展很慢。例如,2015年印度有39%的人口露天排便,这一比例也大大高于根据露天排便与人均GDP之间的简单关联所预测的14%。(④有关电力供应和露天排便跨国相关性的数字,请参阅Journal of Economic Perspectives网站上本文的在线附录。)在涉及妇女和儿童福利的问题上,如表3所示,印度政府在某些方面的表现较差。印度反常的性别比例反映了社会对男孩的强烈偏好,尽管有法律禁令,但改善程度有限。

关键职能的间断性和持续性履行

在那些间断性地提供公共服务并接受问责的活动中,印度政府表现较好,一旦这些活动完成,政府就自动退出。此处考虑三个具有重要职能的宪法和法定机构。印度的选举由印度选举委员会组织,该委员会通常有数百名官员。在全国大选期间,它对国家、邦和地方层面的所有官僚机构都有监督权,这些机构有数百万计的官员,是选举委员会官员人数的上万倍。但这份监督权仅在宣布选举时间表与公布选举结果这段时期(通常是几个月)存续(Quraishi,2019)。另一个机构是划界委员会(Delimitation Commission),该委员会定期成立以根据上一次人口普查来重新分配联邦议会和邦议会选区,并在向联邦议会提交报告后解散。(⑤根据印度宪法82条,议会在每次人口普查之后应当依法颁布一个划界法案。)它的每份报告均被原本应充满分歧的议会一致通过,使印度避免了困扰美国许多州关于划分不公正选区的党派纷争。印度的财政联邦制——纵向和横向的税收共享——处于财政委员会的严格指导下,该委员会每五年成立一次,在提出建议后解散,而该委员会的建议也大体得到了印度现任联邦政府和邦政府的广泛接受。

印度政府在限时退出的活动中表现较好的地方不仅限于法定机构。2019年初,印度组织了灵修大会(Kumbha Mela),堪称“世界上最大的人类聚会”,现已被联合国教科文组织列为“人类非物质文化遗产”,为此还建立了一个临时城市(位于Prayagraj),占地2500公顷。约有2.2亿人参加了为期50天的灵修大会,而最后一天的参与人数超过1000万,且没有发生任何严重的不幸事故。(⑥相比之下,更加富裕的沙特组织的麦加朝圣活动约有240万人,历时5—6天。)

印度的公共卫生服务还有很多不足之处。然而,到2016年1月13日,印度整整五年全国没有出现小儿麻痹症,取得了公共卫生领域的里程碑。迟至20世纪80年代,印度每年都还有成千上万的儿童感染小儿麻痹症。甚至到2009年,印度还报告了741例小儿麻痹症病例,比世界上任何其他国家都要多。在消灭小儿麻痹症方面,印度面临着艰巨的挑战:人口密度和出生率高、卫生条件差、痢疾广泛存在、出行不便以及部分人口不愿接受脊髓灰质炎疫苗。每年要求1.72亿名儿童在1—2天内接种两次疫苗,如此大规模的工作,需要大约250万名志愿者和15万名疫苗接种管理监督员的协助,需要国家强大的后勤和协调能力作后盾。(⑦参见Polio Global Eradication Initiative(2016)。)同样,印度在临时高度集中化的“任务模式”中也表现良好。

印度人口普查是另一个例子。它每10年一次。在进行2011年人口普查时,有270万名官员访问了7935个城镇和60万个村庄的家庭,且人均费用不到0.50美元。与前面的例子一样,该活动同样是由似乎在日常工作中表现不佳的公共雇员实施的(实际上,普查结果需要相当长的时间来处理),但是在有时限且在结束后自动退出的间断性活动中,他们的表现更佳。

但是,对持续存在的监管机构而言,印度政府的表现则好坏参半。至少直到近期,印度储备银行和印度证券交易委员会等主要金融监管机构通常被认为表现良好。然而,目前因印度各银行不良资产率太高导致的金融危机,引发了对监管架构的严重怀疑。电力监管机构的表现平平无奇;环境监管乏善可陈;电信监管机构起步时良好,但似乎因偏袒某家公司,如今已蒙上一层阴影(Kapur and Khosla,2019)。联邦层级的监管机构通常比邦层级的表现要好。

自经济自由化以来,印度政府在该国经济中的作用已经从直接生产转向了监管。但是,监管机构的大量增多加剧了监管的碎片化,进一步放慢了决策过程。例如,由于印度宪法规定,农业是印度“各邦的事务”,所以农业改革必须由各个邦分别实施,从而使农业销售方面的诸多改革搁浅。的确,如果说“经济自由化意味着政府退出,那么监管型政府的崛起就证明了政府并没有退出,只是换了个身份”(Kapur and Khosla,2019,第5页)。

这种监管转变进一步推动了印度的“司法化”,因为所有纠纷最终都落到司法部门(Mehta,2007)。印度的司法部门已成为政府能力的重要特征;这超出了其保护权利并制衡其他政府部门的传统裁判角色。为了应对行政和立法机关以及其他监管机构行动能力和合法性的减弱,司法部门通过占据其权限范围外的职能,进入了真空地带。由司法机构参与裁定的经济问题包括配置公共资产、制定环境质量标准、监管公用事业以及推动破产程序。即使那些必须由其他监管机构做出决策的案件也通常会被上诉至印度最高法院。至少在近期,印度最高法院一直被评为两个最受信任的公共机构(另一个为军队)之一(CSDS,2015)。