*Edward Palmer, 乌普萨拉大学乌普萨拉劳动力研究中心(荣誉退休)教授、高级研究员,曾任瑞典养老金管理局局长。本文为提交给博鳌亚洲论坛研究院、中国金融学会、重庆金融学会和《比较》编辑室“养老金改革:国际经验与中国方案”联合课题组的研究成果。——编者注

一、引言

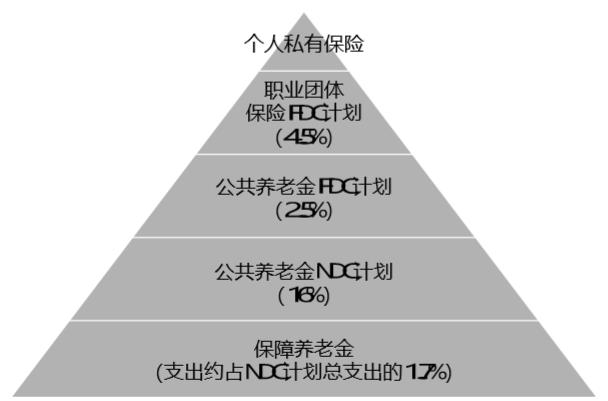

瑞典养老金体系的基础是政府养老金的承诺。与其他国家一样,这一承诺作为必要的零支柱,旨在为所有老年人提供最低生活保障。第一支柱和第二支柱均为强制性的普惠式公共养老金,分别为名义账户制(以下简称NDC)(*1.该词另有“记账式个人名义账户制”“名义缴费确定型”等多种译法,指参保人缴纳一定百分比的个人收入,由国家为其记入个人账户;但资金随即可用于支付当代养老金,个人账户并无真实资金存在,仅有缴费记录。——译者注)和实账积累制(以下简称FDC)(*2.该词另有“实账缴费确定型”“实账积累个人账户制”等多种译法。实账积累制是通过建立养老保险账户的方式,由企业和职工定期按一定比例缴纳保险费,职工退休时的养老金计划水平取决于资金积累规模及其投资收入。——译者注)养老金计划。零支柱、第一支柱和第二支柱全面覆盖了瑞典所有雇员和自雇者在一定限额内的收入。原则上,NDC计划的技术构建,结合最低保障养老金,足以为老年人提供满足最低生活标准的保障;同时通过充分利用缴费确定型(以下简称DC)账户,可激励个人负担自己未来的养老金。图1概括了瑞典养老金体系的整体架构。

图1 瑞典养老金体系的整体架构

瑞典养老金体系的第三支柱包括四个准强制性的职业养老金计划。这四个职业养老金计划通过私营部门劳动力市场主体之间的集体谈判协议建立,覆盖了全国约90%的劳动力。瑞典养老金体系的整体缴费率为23%,其中,保障养老金由一般性税收(即国家政府预算)出资,因而不计算在内。此外,瑞典养老金体系还包括私人保险市场提供的个人退休账户计划。

值得注意的是,图1所示养老金体系架构,不仅适用于瑞典这样完全发达的市场经济体,也适用于新兴经济体。NDC计划是正规经济(formal economy)的组成部分,对新兴经济体而言,随着其正规经济的发展,社会对最低保障养老金的需求将逐步降低。此处,“正规性”是指向普惠式公共养老金体系缴费(而非仅仅依赖最低保障养老金)。

对新兴经济体而言,NDC计划优于FDC计划。因为NDC不但可以将养老金缴费正规化,使计划参与人取得正式的养老金权利,同时,还可以为当期养老金领取者提供资金(即使只能提供一部分资金)。反观FDC计划,从创建到能够全额领取(指终身就业的新退休人员领取FDC养老金),需要至少40年的时间。在NDC计划与FDC计划中,取得养老金权利的方式是相同的,但是在NDC计划中,养老金体系的收入可以根据相关规定用作覆盖较早世代(即当期劳动力的父母一代)的底层支柱。(*3.Larsson、Leyaro and Palmer(2020)在讨论非洲新兴经济体坦桑尼亚的NDC计划时,举例阐述了这一过程。坦桑尼亚实施的零支柱——NDC支柱养老金体系符合经济正规化的发展规律。)

NDC计划与“上层”的FDC计划相结合,再加上外部(财政预算)出资的最低保障养老金,共同构成了通用的普惠式养老金体系。从这个角度而言,NDC计划是最重要的“安全资产”,而FDC计划有可能(但不一定,在新兴经济体中尤其如此)带来更高的回报。FDC计划的较高风险源自金融市场的本质。回报越高,资产组合的风险水平也就越高,而特定资产组合的风险水平越高,不确定性也就越强。本文旨在基于瑞典模式,从NDC计划和FDC计划的结合入手,阐述一个国家“最优”养老金体系的底层逻辑和架构。

1992年至1994年,瑞典政府成立了养老金工作小组,制定了瑞典当前实施的养老金计划架构和基本设计。1994年6月,瑞典议会批准设立新的最低保障养老金,以此为基础,结合NDC计划和FDC计划,取代瑞典养老金体系当时最主要的待遇确定模式(以下简称DB)。

瑞典养老金体系从DB向DC转型的目标包括:第一,确保财政的可负担性和可持续性;第二,形成代内公平和代际公平;第三,实现经济效率。为此,瑞典引入了透明个人账户制,这也是NDC计划的特点。在微观经济层面, NDC计划和FDC计划能够有效激励劳动者参与养老金体系,从而在宏观经济层面增加了劳动年龄人口。(*4.Holzmann and Palmer(2020),以及Holzmann、Palmer、Palacios and Sacchi(2020)的概述章节,分别讨论了账户式NDC计划和FDC计划的特点,以及如何使用NDC计划和FDC计划,将社会政策纳入养老金体系。)

DB向DC转型的过程中,当前劳动人口在DB计划下既已取得的权利,按照政策制定者认为公平的转换规则转换为NDC权利。过渡是逐步完成的,共覆盖15个出生队列,此前领取的养老金不受影响。养老金体系转型模式,包括瑞典的转型模式,可以参见我之前(Palmer,2006)的相关论述。

作为瑞典养老金体系的零支柱,最低保障养老金的目标是为老年人提供充足的最低收入,使老年人不因任何原因陷入贫困。但是有关养老金体系改革的文献和讨论甚少涉及这一点,在讨论新兴经济体实施NDC计划的可能性时,对此更是鲜有提及。养老金体系的根本问题在于,帮助老年人避免贫困的最低保障养老金,与NDC计划是如何相互作用、相互影响的。随着缴费型NDC计划和FDC计划逐渐发展成熟,该等计划参与人的养老金收入增加,最低保障养老金的角色将逐渐淡化,并被DC框架取而代之。在新兴经济体中,假以时日,最低保障养老金同样将逐渐淡化,而NDC计划的覆盖范围则将不断扩大(具体取决于经济发展速度)。

本文还专设章节,讨论了两个话题:(1)从人口学角度出发的储备基金,(2)基于偿付比率对资产和负债的平衡。此外,本文还讨论了瑞典如何通过其独创的“养老金清算所”模式,为养老金体系参与者提供符合其利益的金融市场资产组合,即低成本但具备稳定高收益的产品。

本文组织结构如下:第二节探讨了瑞典养老金体系架构的基本理念。第三节详细论述了瑞典养老金体系的架构设计。第四节讨论了如何根据个人工作年限和退休时的预期余命设定缴费率。这一节还讨论了对一个国家的整体普惠式公共养老金体系而言,其替代率是否充分。第五节描述并讨论了NDC指数化的工作原理、储备基金的作用,以及如何通过基于偿付的平衡机制,来帮助NDC计划增强财政的稳定性。第六节总结了瑞典养老金体系的经验教训。

二、瑞典养老金体系的基本目标和理念

瑞典养老金体系的政策目标有四。第一,是一般性社会政策目标,即避免老年人陷入贫困。与NDC计划和FDC计划相比,瑞典最低保障养老金的一个重要特点是以家计调查(means-tested)为基础,也就是说,随着NDC计划和FDC计划这两个缴费确定型养老金计划为职工带来的退休金越来越多,最低保障养老金将逐渐减少。这意味着,随着个人收入增加,缴费型养老金将逐渐占据主要地位,并最终构成养老金的全部资金来源。

第二,通过整个“养老金体系”的主体部分,把年轻劳动力世代的消费转移到其父母一代。这一目标可以通过强制性的NDC养老金计划实现,但是无法通过FDC计划实现。因此,NDC计划是瑞典养老金体系的基础“安全”资产。(*5.瑞典拥有个人年度收入的信息,这一信息从1960年起就被记录在电子数据库中,被新的NDC计划取代的DB计划就曾使用这个数据库计算养老金。)FDC计划则是“风险性更高”的资产,虽然长期来看可保持稳定,但是短期内波动性较高。

第三,吸取东欧和中欧多个国家推出FDC时的教训,划定缴费型养老金NDC计划和FDC计划的比例(东欧和中欧国家往往忽视了这一点)。这是因为同一群劳动力在为当期养老金领取者提供资金的同时,还必须缴纳额外的费用创建FDC养老金储蓄计划。在具体实施过程中,必须及时为转型建模,设置整体缴费率成本限制,制定整体人口的平均替代率目标。

第四,通过个人账户,将社会政策纳入最低保障养老金体系。例如,在瑞典,女性生育子女后,其个人账户将获得4年的信用积分,这一政策旨在帮助生育子女后几年无法工作的父母(通常是母亲),作为其缴纳养老金的替代。每年,瑞典政府都会从一般性税收中拿出相应的金额,用于覆盖这部分社会需要,转入NDC储备基金和FDC个人账户。

经过20世纪90年代的改革,瑞典的养老金体系正式转型为人寿保险储蓄计划,其基础是按照NDC计划的一般设计原则创建的个人账户。为何这么说呢?因为无论是NDC计划还是FDC计划,养老金年度支付总额都由两个因素决定:(1)职工退休时的个人账户余额,即累积的终身储蓄总额乘以每年的回报率;(2)职工选择退休时,所属出生队列的预期余命。其中,第二个因素随预期寿命的变化不断调整。如果预期余命的预测结果正确(即预测结果与真实结果之间存在合理、无偏见的偏差),那么每个出生队列都将能够负担自己的养老金,差额将随机分配给其他出生队列,从而实现代际公平。

瑞典的NDC计划和FDC计划为退休职工创立的保险池彼此独立。所有参与者都属于NDC保险池以及一个或多个FDC保险池。在每个计划中,所有个人储蓄都在退休时按照出生队列汇集起来,用来给个人提供终身退休金(年金)。就NDC计划而言,保险池在技术上的处理与FDC计划并无二致,唯一的区别在于,NDC计划的个人账户是名义账户。这种会计方法,需要NDC计划的稳定资金流入作为支持。从最初设计时起,NDC计划的规模就已通过平均替代率目标和实现该目标所需的缴费率得以确定。在确定缴费率时,首先需要确定充分数量的工作和缴费年限,根据该等年限内的收入和缴费金额得出替代率,再根据养老金平均支付年限(出生队列池的平均余命),得出缴费率。换言之,一个出生队列的收入和全额缴纳养老金的年限,以及个人养老金金额,均将围绕平均值分布。

非常重要的一点是,为应对退休人员的实际构成情况,流动性至关重要,为此需要创建储备基金来提供流动性。储备基金可以是正式基金,例如瑞典采取的形式,也可以是政府预算框架内待触发的计划内储备,例如拉脱维亚和波兰采取的形式。瑞典的幸运之处在于,在NDC改革伊始即拥有一个规模相对较大的储备基金,即AP基金。AP基金的前身是1960年引入的基于缴费的DB养老金(Allmäntilläggspension,ATP)计划,1999年被NDC计划取代。

瑞典的AP基金是由1960年养老金计划的制定者设计的。当时,随着第二次世界大战结束,出现了大量新增人口。这些新增人口将在大约65年之后开始领取养老金。这个庞大的世代进入劳动力市场的时间,正是瑞典的第一个普惠式公共养老金计划(ATP计划)启动的时间。为了建立基于人口学的养老金储备,从1963年初开始,ATP缴费率就高于支付当时养老金所需的缴费率。积累的养老金储备在2010年左右派上用场——2010年,二战后人口大爆炸一代的年龄达到65岁左右,将开始领取退休金。不出所料,从2010年开始,储备基金的几乎全部收益都用于支付这一世代的养老金。

三、瑞典养老金体系概述,包括准强制性职业养老金计划

(一)瑞典公共养老金计划:总体框架评述

创立账户。NDC个人账户创立时,使用的是瑞典1960年以来的个人收入历史数据,这些数据足以覆盖当时劳动力市场上的所有出生队列。最终,瑞典建立了以FDC计划公共清算所为中心的独立管理体系。后文将对此详加阐述。

覆盖范围。NDC计划和FDC计划覆盖了在瑞典工作的所有人员,包括在瑞典境外居住的瑞典国民(通常居住在周边国家)和在瑞典工作的人(主要包括丹麦、芬兰和挪威人)。(*6.瑞典养老金管理局维持所有养老金参与者的账户记录,参与者有责任向养老金管理局告知自己的当前住址。不论参与者在哪个国家,其账户都将转换成养老金,按年支付。在国外居住者需提供所在国家出具的证明,证明他仍然在世及当前住址。)一般情况下,所有欧盟公民都有权被纳入工作所在地国家的养老金体系。

领取养老金的最低年龄。瑞典规定了领取养老金的最低年龄,而未规定最高年龄。职工可以在领取养老金的同时继续全职或兼职工作。领取养老金的最低年龄是61岁,2020年提高到62岁,2026年将提高到64岁。雇主能够在雇员年满68岁时与之解约,2026年这一年龄限制将提高到69岁。雇员与雇主达成约定的,雇员可以继续工作的同时领取养老金。职工可以全额或部分领取NDC养老金,也可以在领取养老金的同时继续全职或兼职工作。这种设计旨在鼓励职工到达领取养老金的最低年龄时,灵活选择退休方案。

向DC养老金计划转型提高了经济效率。在NDC计划和FDC计划中,养老金的金额都取决于个人账户余额和退休时的预期余命,这传递了一个清晰的信号:如果工作年限更长,领取养老金的年龄显著高于最低退休年龄,那么领取的养老金金额就会显著增加。到达退休年龄时,职工会通过养老金管理局和大众媒体清楚地了解到,大幅延迟退休将获得极大好处。由于养老金的计算基于申领人的预期余命,职工会有很强的动机延长工作年限,以领取更高的养老金。

除了延迟退休的个人可获得相应的经济利益外,激励健康职工延迟退休也是应对劳动人口减少问题最显而易见的办法,至少能够在一定程度上缓解这一问题。在很多生育率低和/或工作年龄人口净流失率高的国家,工作年龄人口的减少是养老金体系面临的一大难题。在这种情况下,DC计划发挥了重要作用,把叙事重点从“政府”作为养老金提供者的角色,转移到了个人作为使能者的角色。总而言之,DC计划在微观经济层面,通过延迟退休等途径增加了劳动力供给,提高了就业率和GDP,进而提升了宏观经济效率。

NDC计划和FDC计划确保代内公平和代际公平。对养老金体系的讨论往往涉及代内公平和代际公平的问题,本文已有提及。代内公平是指,来自相同出生队列的两个人,如果工作内容、所获时薪和工作年限全部相同,那么在退休时获得的养老金也应相同。在这对“经济双胞胎”中,如果一人每天的工作小时比另一人少25%(和/或寿命比另一人长25%),其收入也比另一人低25%,那么,在一个代内公平的养老金计划中,两人中工作时间较短的一人领取的养老金应少于另一人,养老金差额应与收入差额成正比。同样,如果其他方面全部平等,下一代的真实收入水平较上一代平均增长了X%(缴费率不变),那么平均养老金也应相应增长。NDC计划和FDC计划通过养老金的构成,管理预期余命延长带来的影响。这是NDC养老金计划实现代际公平的基础。

分配政策。上文对于公平的定义,并不代表国家不重视纵向公平。总体而言,正好相反,DC计划旨在:(1)强调税收政策在促进收入公平方面的作用,加强国家分配性税收政策的透明度,(2)通过社会、政府预算(税收)为个人养老金账户提供附加支持,助力国家实施社会政策。在瑞典,最显著的例子是,在劳动者发生人生大事,被迫离开“劳动力市场上的正式工作”时,养老金体系会通过相应的政策予以支持,包括劳动者刚刚生育子女后无法工作的前几年,注册失业期(但是需要积极寻找新工作),以及劳动者遭受暂时或永久性疾病或伤害(例如残疾),进修,或者为提高技能而参与其他形式的正规机构教育,以及参军等。

(二)瑞典养老金体系各支柱概述

1.最低保障养老金

瑞典的最低保障养老金是面向老年人的最低收入保障。养老金金额与领取人在瑞典居住的年限成正比,在瑞典居住满40年可全额领取养老金。NDC计划和FDC计划养老金的最低领取年龄是62岁,最低保障养老金的最低领取年龄则是65岁,到2023年将提高到66岁。

作为零支柱的最低保障养老金完全由国家一般性税收收入出资,通过瑞典的一般性政府预算支付。与公共NDC计划和FDC计划不同,最低保障养老金基于家计调查(当然,也有人主张家计调查应涵盖个人的职业养老金)。

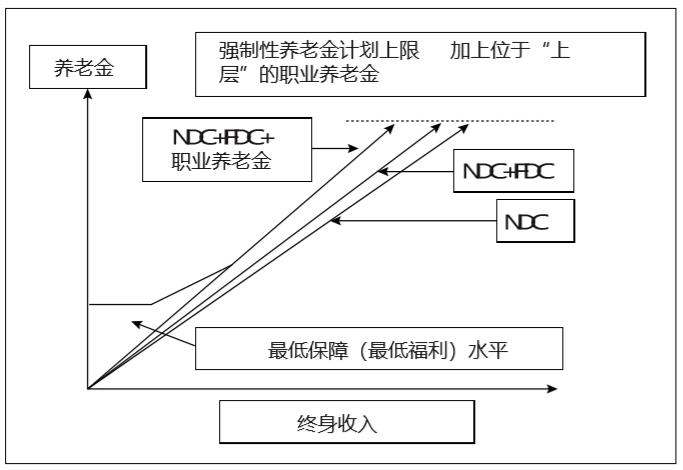

图2展示了瑞典最低保障养老金的构建。其中最值得注意的技术特点是,随着NDC计划和FDC计划的养老金(之和)逐渐增加,最低保障养老金金额会逐渐减少。在瑞典模式中,最低保障养老金的保障作用被基于家计调查的“住房福利”所强化,在住房福利中,申领人居住地区的住房成本和家庭人口数量等因素都会被纳入考量。

图2 瑞典养老金体系的整体设计

在讨论最低保障养老金时,有理由提出如下疑问:瑞典规定领取养老金的最低年龄是65岁,不久之后将提高到66岁,这个年龄是否过高?在回答这个问题时,应考虑以下几个方面:第一,2019年,瑞典居民在65岁的平均预期余命是18年(女性比男性多4年)。总体来说,没有令人信服的理由称65岁(从2023年起为66岁)的年龄限制过高。第二,由于健康原因无法工作或无法全职工作的人,在65岁之前即可获得残疾补助,也就是说,他们失去的收入能力已经得到补偿。第三,瑞典的就业政策有一个重要目标,即帮助任何工作年龄的人从疾病和伤害造成的困境中恢复过来,重回劳动力市场。第四,瑞典的就业政策强调创建工作之间的流动性,以便劳动者因身体或年龄等相关个人情况需要更换工作时,为之提供帮助。最后,瑞典的就业政策致力于帮助遭受功能性损伤的年轻人,在自己所在社区的劳动力市场上找到有价值的工作。

2.第一支柱NDC计划:一般模式和瑞典模式

一般而言,NDC养老金计划有以下特点(也是瑞典普惠式公共养老金计划的特点,下文将专设小节详细阐述):(*7.Palmer(2013)更详细地阐述了NDC计划的技术特点。Holzmann(2020)介绍了NDC的基本知识,Góra and Palmer(2020)讨论了NDC为何是通用的养老金计划。)

●按照个人收入的固定缴费率缴纳养老金。在设定缴费率时,目标是实现一般终身劳动者的目标替代率。

●各代职工按照相同的缴费率缴纳养老金。各代职工支付的养老金占其收入的比例,均等同于以往各代的缴费率,从而确保代际公平。

●职工缴纳的养老金进入个人账户。个人账户的透明性是NDC计划微观经济效率的基础。

●缴纳养老金的每个资金单位,为所有参与者提供相同的养老金权利。这种1 ∶1的关联传递的信息是“权利公平”,也就是说,同一出生队列(同年出生)的两个人享有代内公平。

●账户和养老金的指数化:人均真实工资增长率×缴费人数增长率×通货膨胀率。NDC计划可以通过两个因素的动态调整,持续引导养老金体系朝向长期的财政稳定性和可负担性发展,其中一个因素就是积累阶段账户的指数化和去积累阶段养老金的指数化。

●养老金金额的计算取决于职工退休时的个人账户余额和职工选择退休时所属出生队列的预期余命(LE)。可简单表示如下:

|

| 点击观看大图 |

以上公式仅体现了计算NDC养老金的一般概念,但在具体实践中,养老金的构建有多种方式[参见Palmer、Zhao、Gosson and Varennes(2020)年论文的概述部分]。瑞典的养老金采取“标准”年金形式,每年的回报率被假定为1.6%。在具体实践中,回报率是根据缴费者人均收入增长情况计算的。养老金金额会每年根据实际人均收入增长率与1.6%这一标准增长率之间的差值进行调整(详见下文养老金的指数化一节)。

●在结构设计方面,养老金的领取年限等于参与者的预期余命,有利于财政的稳定性。随着预期寿命增加,在其他条件不变的情况下,为保持预期付款年限不变,职工必须延迟领取养老金的时间。职工也可以选择不延迟退休,在这种情况下,由于账户余额不变而预期余命增加,每年领取的养老金就会减少。

●规定了领取养老金的最低年龄,但未规定领取养老金的“绝对”年龄。领取养老金的最低年龄根据预期余命确定。需要注意的是,得益于NDC账户的结构设计,职工可以在退休的最初几年领取部分养老金。也就是说,职工可以轻松地把全职/兼职工作与全额或部分领取养老金结合使用。养老金的领取年龄通过指数化,与预期余命挂钩。

●养老金缴费率固定不变,各世代所有人投入国家人寿保险计划(整个国家就是保险池)的金额占其终身收入的比例是相同的,从而确保代内公平和代际公平。

●NDC计划的特点是可以脱离国家预算独立运行。但是,由于短期经济衰退和周期性出生率变动等因素,需要建立储备基金。储备基金可以是独立的机构/实体(例如瑞典采取的模式),也可以是由政府预算覆盖的正式的触发式储备(例如拉脱维亚和波兰采取的模式)。挪威采用的是政府全球养老基金(石油基金)。关于NDC储备基金更深入的探讨,可参见帕尔默等人的研究(Holzmann、Palmer and Robalino,2013)。

20世纪50年代以来,瑞典的劳动年龄人口持续增长。原因包括:第一,生育率上升到1.8—2.0(得益于强有力的家庭政策支持);第二,人口持续向瑞典净流入(移民政策支持劳动力增长)。(*8.1943年到1950年,二战后“婴儿潮”一代出生,在20世纪70—90年代产生了第二个“婴儿潮”。也就是说,“婴儿潮”会每20年左右出现一次。这意味着,如果生育率保持在每个女性生育两个子女,每代人都将能够继续生育出养老所需的劳动人口。参考Palmer and Könberg(2020)。)得益于这两个人口发展特点,至少从20世纪50年代开始,瑞典就经历了劳动人口的持续增长。瑞典的人口增长形成了一种人口红利。回头再看上文提到的养老金指数化,可以发现,劳动力的持续正增长,并未作为“收益”分配给当时的劳动人口和养老金领取者。相反,在其他条件不变的情况下,这些人口红利进入了储备基金。

●NDC计划是正式的账户计划,也就是说,在任意时间点t,NDC计划的流动负债都可以得到明确界定。使用可靠的程序,估算“缴费资产”和可用于支持同一时间点的负债的基金资产,就可以计算出偿付比率。政策目标是实现并保持偿付比率等于或高于1。这是瑞典NDC计划中至关重要的一部分内容(参见Settergren,2001,2013;Palmer,2013)。

●向NDC计划转型,必须从初始阶段就确保良好设计。(*9.意大利养老金体系的NDC计划转型出现了多方面的困难。2011年的Fornero养老金改革很大程度上修正了NDC计划转型的问题,但是并不全面。参见Gronchi et al.(2020)。NDC计划实施过程的问题包括,1996年的意大利改革没有严肃对待人口问题,例如,没有明确建立储备基金。鉴于二战后意大利的出生队列和生育率情况,储备基金本应起到巩固养老金体系的作用。此外,尽管意大利的养老金法律规定发生了变化,预期余命因子却多年未变。此外,新计划的代际推行缓慢,使人们对新体系缺乏了解。)

在本节结束时,有必要回到瑞典的NDC计划,重温图1的金字塔图形。瑞典的NDC计划占全国养老金缴费总额的70%(16/23),其中,全国养老金缴费总额包括公共FDC计划、准强制性职业养老金FDC计划和作为“安全资产”的NDC计划。对新兴经济体而言,如果可以对养老金权利进行量化,那么,在建设全国强制性缴费型养老金体系时,可以将普惠式最低保障养老金(类似于瑞典的保障养老金)结合NDC计划作为起点。

3.瑞典的强制性普惠式支柱:FDC计划

世界各国公共部门(政府)参与FDC退休储蓄计划,并涉及私人金融基金和保险市场时,有三种主导架构模式,分别是:

模式1 典型的私人保险模式,鼓励职工(在雇主的合作下)参与具体保险公司提供的退休储蓄计划,或者强制雇主帮助职工购买私人保险公司的产品。在这个模式下,政府的参与方式包括提供税收优惠,匹配缴费(政府出资)和/或政府补贴。政府也可以不采取上述任何方式,完全寄希望于所有职工自主意识到退休储蓄计划的益处,并自行购买私人保险。(税收优惠等措施往往不能完全成功,并且主要面向收入较高的中等收入群体、高收入群体和大公司职员等,而不适合低收入群体中占大多数的低收入职工、小企业职工或自雇者,参见OECD,2018,2019。)

模式2 政府不是鼓励参与,而是强制参与。当然,强制参与也可以结合向职工/雇主提供的税收优惠,匹配缴费和/或由政府税收支持的其他形式的补贴。

模式3 政府可以强制所有职工(和自雇者)参与公共养老金计划,由“公共清算所”(Public\|Body Clearinghouse)管理,参与养老金体系的保险商由清算所负责招标。清算所可以/负责向雇主收取养老金,收集信息和资金,并转移给参与养老金体系的保险公司。在这个模式中,参与公司是私营保险公司,通过招标参与强制性退休储蓄计划。清算所的职责还包括对参与公司的业务进行商业层面的监管,也就是说,清算所的职责比审计和监管机构更加贴近实际运营(这一点也很有必要)。在这种模式下,只有少数保险商能够通过招标程序提供养老保险服务。

瑞典模式是建设强制性公共FDC计划的全新模式

“公共清算所”是瑞典的强制性普惠式FDC计划的实施平台。该模式最重要的原则是,将养老保险参与者的费用成本控制在最低范围,并在投资回报率既定的情况下,使终身养老金最大化。瑞典模式的主要特点包括:

●瑞典清算所(瑞典养老金管理局,简称PPM)作为一个平台,从金融市场上招募投资(投资相连)基金服务。自2000年初起,在瑞典监管机构注册运营的所有基金,如果满足并同意PPM的合同条款规定,都可以寻求签约。PPM负责清算所有形式的基金交易,包括流入基金的货币和基金之间的货币流动,并提供相应的交易信息,也是唯一的年金垄断提供商。具体而言,PPM每个工作日操作(最多)一笔总交易(所有单项买卖交易之和);而各基金收到的卖/买订单请求是参与者(通过基金的官方网页)发出的。根据PPM合同规定,各基金必须在每个工作日结束时(以电子形式)向PPM报告基金单位市值,并根据基金交易和市值变化,每天更新个人账户余额。参与者的个人“资产组合”最多可以包括5只基金。基金必须按照与PPM签订的合同,按照PPM管理下的该基金管理公司资产总额缴纳服务费。(*10.2018年,约90个基金管理人和800只基金的平均费用约为0.20%,即20个基点。)

●瑞典税务局负责收取金融账户计划的缴费,缴费基于个人总收入、其他全部社会保险缴费和初级所得税计算。在缴纳的养老金纳入养老金体系之后,以及资金转入基金指定的银行之前,由国家债务办公室(The National Debt Office)提供“储蓄银行服务”——所有这些操作均基于税务局向PPM提供的个人付款信息汇总。

●参与公司与PPM的合同规定,PPM根据参与公司的整体业务规模(即参与公司在PPM平台上管理的全部基金),收取有上限的服务费。根据这一标准,基金提供商可以享受规模经济的好处,管理资产规模越大,受益越大。2018年,PPM平台收取的投资基金平均管理费率是管理资本的0.20%。

●PPM平台最初提供约90个基金管理人和800只基金。很快,这一自由放任模式饱受批评,近年来,由于诈骗和管理不善等事件浮出水面,PPM正在准备修改相关程序。变化包括两个方面。首先,基金必须先完成招标流程,通过全面审核后,才能获批登上PPM基金平台。其次,经过甄选登上平台的基金数量将显著减少。目前拟议的基金数量是150—200只,也有人表示反对,认为应将基金数量限制在20只左右。PPM的职员大多拥有多年金融市场工作经验,负责持续评估投资模型和参与基金的表现。

●养老金产品由PPM提供。公共FDC计划仅视为人寿保险。根据这个理念,清算所提供的产品是个人人寿年金、联合人寿年金和遗属抚恤金。年金既可以是“传统保险年金”(保障),也可以是“基金年金”,后者的预期寿命是固定的,但回报率是变动的。

默认基金

除PPM平台提供的金融市场基金外,还有公共默认基金(瑞典称之为AP7基金)。AP7基金面向不主动选择基金的养老保险参与者,95%的新参与者属于此类。很多最开始自动选择了默认基金的参与者(通常是年轻人),后来都换成了市场基金。2018年,默认基金的资产管理规模为全部基金的40%。1995年到2018年,默认基金的平均资本加权回报率是6.3%,高于平台上所有基金(包括许多国际基金)的平均水平。

AP7默认基金包括两个资产组合:一个股票基金和一个利息基金。参与者55岁之前,所有缴纳的养老金都投资到股票基金中。该股票基金根据收益表现和投资费用,挑选约100个投资相连基金。这种安排非常合理,因为尽管从PPM的网站上可以轻松获取关于基金选择的有用信息,但约95%的新参与职工相对年轻,通常没有兴趣主动挑选基金。参与者56岁时,默认基金将自动把参与者的资产逐步从股票基金转移到利息基金,直到参与者75岁时,养老金的构成达到25%的股票和75%的计息资产,或者直到参与者选择把积累储蓄转换为终身年金。

选择单一年金提供者模式的原因

经济学家经常提出为金融养老金计划建设年金市场的理论。尽管如此,即使这样的市场真的存在,恐怕也只有智利而已。“真正的”年金市场之所以不存在,原因如下:

●第一,即使相互竞争的保险公司在所谓的“年金市场”上提供年金产品和相关信息,参与者也无法理解这些产品及相关信息的真正含义。有意义的竞争必须以知情消费者为前提,也就是说,消费者必须能够运用相关信息为自己做出知情、最好是合理的决策。因此,竞争的重要前提条件并不存在。成本是透明的,但是即使在最理想的情况下,也只有专业人士能够理解特定成本给参与者带来的不同影响。

●第二,提供人寿保险最需要的专业知识,是必须拥有相应的能力和判断力,选择财务上可行的长期回报率,同时对参保人整体的出生队列预期余命做出专业估算。如果参保人的特征分布基本相同,那么预期余命的预测结果也应接近(即便并不相同)。同样,不同专家基于平均寿命对年金的回报率预测也应大致相同,(*11.事实上,大多数国家都有精算团队定期对预期寿命进行计算和预测。)因为他们都从相同的金融环境中获取相关信息。换言之,技术实践需要专业知识,但是在信息环境中计算年金所需的信息是相同的。最终,估算和预测的差异应当是围绕中心值的随机变动(中心值是所有专家都应使用的值)。

对于区域性、职业性差异等(这些差异无处不在),可以通过分割保险池,创造同质性更强的子保险池来应对。这种方法的弊端在于,差异不一定始终不变。影响预期寿命的因素有很多,其中包括生活方式等,然而生活方式并非一成不变,而是可以且应当通过公共健康政策改善的。

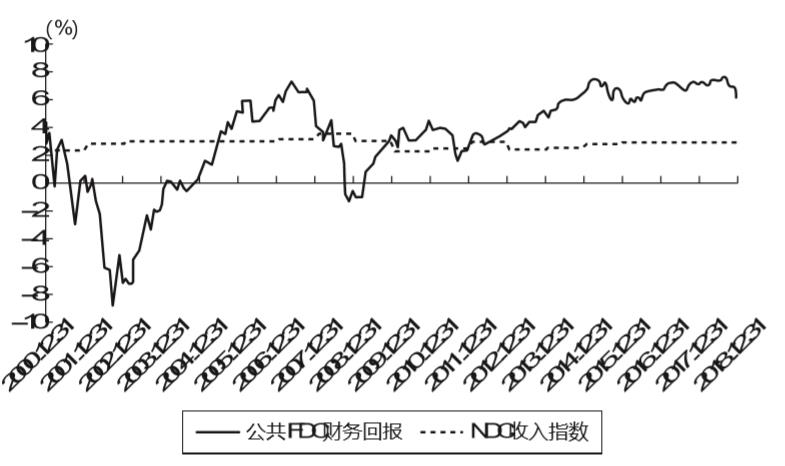

在NDC-FDC架构中,NDC被视为“安全资产”

如前文所述,瑞典的NDC计划可以视为整个公共养老金计划中的安全资产。图3展示了约20年间并存的NDC计划和FDC计划各自的回报情况。

图3 资本加权名义回报率

资料来源:瑞典养老金管理局。 点击观看大图

4.瑞典的第三支柱:准强制性职业养老金计划

瑞典的养老金体系涵括四项主要职业养老金计划。这四项计划覆盖瑞典90%的雇员,其中包括:(1)“蓝领”雇员;(2)私营部门白领雇员;(3)公务员、其他政府雇员(如大学教职人员)和市政人员;(4)郡县政府雇员(医疗卫生服务人员、就业服务人员、教师等)。该等养老金计划基于劳工和雇主组织之间的集体谈判协议建立。四项计划中,蓝领计划最晚制定(1974年)。随着20世纪90年代公共养老金的改革,瑞典职业养老金计划从DB计划转变为(F)DC计划。

该等计划在瑞典整体养老金体系中扮演三重角色:首先,它们能够覆盖公共养老金计划未覆盖且高于公共养老金计划最高限额的收入;其次,它们可以为公共养老金计划覆盖但低于最高限额的收入提供额外补充;再次,私营部门的雇员和雇主可以相互协商选择变通方案,例如,雇员可出于职业特殊原因,选择提前退休,但前提是雇主在确定商品和服务的价格时,需将该等提前退休隐含的额外成本纳入考量。本文不就此展开详细讨论,仅对瑞典职业养老金计划做一般介绍,并重点着眼于公共养老金零支柱、第一支柱和第二支柱的分析。

瑞典在20世纪90年代施行改革,促成旧体制向NDC和FDC转变时,上述职业养老金计划已经存在(虽然当时该计划仍采用DB形式,后来才逐渐由老式DB计划转变为新式DC计划);由于这种路径依赖效应,瑞典公共养老金计划的改革花费的时间相对较短。改革完成后,职业养老金和公共养老金FDC计划合计缴费率达到收入的7%——约占瑞典缴费人总缴费额的三分之一。值得注意的是,除公务员外,所有准职业计划均采用清算所模式进行中央管理(每个主要计划对应一个清算所)。相关证据表明,首先,养老保险金缴费率可以再提高2个百分点;其次,更重要的是,这一增量将进一步提高NDC覆盖面。

(三)NDC和FDC制度下养老保险中伤残津贴和遗属抚恤金的分离

20世纪90年代初,瑞典的政策制定者已认识到,伤残津贴不应视为养老保险的组成部分。原则上,伤残津贴是为保障因严重疾病或受伤丧失工作能力而设立的保险。从历史上看,20世纪70年代到90年代,欧洲越来越多的老年劳动者(55岁以上)因“伤残”离岗,并享受“伤残”津贴,但该等劳动者离岗的真正原因,是他们与劳动力市场的脱节日渐严重(例如,失业的真正原因在于新技术的引入或相关市场的消失)。事实上,当今发达经济体的劳动力市场也呈现类似的动态特征。瑞典的政策制定者因此认识到,养老保险改革的目标应当是提高对整体工作环境重要性的认识、鼓励技能再培训、促进工作之间的流动性。

1994年,瑞典在养老金制度改革中,将伤残保险与养老保险分离。这是一项合乎逻辑的举措——老年劳动者因年老、无法胜任工作而离岗,与青年劳动者因严重疾病或受伤而失去工作能力显然是两种不同的情况。也就是说,老年保险和伤残保险覆盖的风险判然有别。此外,除了注重劳动环境之外,这一举措还将重点转移到鼓励个体劳动者“重返工作岗位”的政策上,更加强调其服务于劳动力市场的角色,并在必要情况下,提供“部分”伤残津贴。自此以后,瑞典的伤残保险开始成为疾病保险的组成部分,疾病保险重点着眼于参保人病后康复和重返劳动力市场,而非让参保人带着养老金彻底离开劳动力市场。总体而言,伤残保险与养老保险分离是一项成功的政策。

同时,瑞典也对遗属抚恤金进行了改革。传统上,退休年龄以下的遗偶可享有遗属抚恤金;针对这一政策的主要批评在于,该抚恤金可能减弱遗偶自食其力寻找工作的经济激励。因此,改革后的遗属抚恤金转化为额外津贴,育有20岁以下子女的配偶一方亡故的,其遗偶可领取该津贴;死者子女仍在上学的,年龄限制可进一步放松。育有超过法定年龄子女的配偶一方亡故的,其遗偶可在一年内领取“过渡性”收入补助。这一改革举措已于1990年立法并得到实施。

当然,老年人对遗属保险的需求并没有消失。平均而言,男性要比自己的女性配偶年长两岁,而在瑞典,女性的预期寿命通常比配偶长4年左右。令人惊讶的是,尽管瑞典公共FDC计划提供遗属保险作为一种险种选择,但大多数人并不会因为该等寿命的差距而申请遗属保险,同时,对联合生存年金产品的需求也不高。显然,替代老年遗属保险的最佳方式,即是配偶共同购买一份联合年金(Klerby、Larsson and Palmer, 2013),NDC框架本可提供,但并未提供这一选择。

最近的一项研究(Klerby、Larsson and Palmer, 2020)以及瑞典1960年以来的NDC账户数据显示,在最小的子女年龄达到12—16岁之前,多数女性的工作时间仅占全职工作的75%—80%(时间使用调查也佐证了这一数据),配偶之间的寿命差距很大程度上可归因于此。上述研究的作者提议将账户共享作为这一问题合乎逻辑的解决方案。目前的情况是,对许多失去配偶的老年女性而言,她们需要在养老金中纳入一项最低保障养老金和住房补贴。然而,目前为止,瑞典既没有联合年金,也没有配偶之间共享退休储蓄(NDC和FDC)账户的相关安排。

(四)先进新兴经济体对NDC的引入

一般而言,先进的新兴经济体与发达经济体不同,对既已取得的养老金权利往往并无翔实的文件记录,在这种情况下,是否能够顺利引入NDC计划?换言之,在当期劳动力人口的劳动投入并无相应文件记录的情况下,如何才能不失公允地对之进行估值?问题的答案势必因国家不同而有所差异。然而,原则上说,先进的新兴经济体需要通过特定的技术程序,来评估历史上既已取得的养老金权利的价值,得出一个能够为公众普遍接受的结果,即根据收入确定一个合理的替代率(或许可以根据不同工种分别确定)。该等估值应当与当前的收入状况接轨。在计划前几年,基于收入收取的缴费构成养老金计划用于支付历史养老金的“预算限制”。

值得一提的是,1995年拉脱维亚引进NDC时,或多或少也通过相关程序对既已取得的养老金权利进行了估值。拉脱维亚曾是苏联的一部分。1995年,拉脱维亚的全部劳动力都拥有在苏联经济体的工作历史记录;但该等记录显示,不同类型的工作之间的收入差异相对较小——在某种意义上,这与新兴经济体的情况类似。拉脱维亚根据当时的工资率进行了估值,并将之适用于“过渡世代”的劳动者,作为其开始领取养老金时养老金账户的起始价值。对于NDC计划实施之时已经开始领取养老金的人,则保留其既已取得的养老金,但在最初几年,在财政可以负担的情况下,上调了这些人的养老金(Fox and Palmer,1999;Palmer、Stabina、Svensson and Vanovska, 2006)。

四、缴费率、个体提供的正式劳动及关于充分替代率定义的讨论

仍然悬而未决的问题是,养老金怎样才算足够?本文从普通劳动者和普通领取人的角度研究了该问题。在任意时间t,这两个群体都是连续动态宏观经济过程中的关键“角色”(Palmer,2013)。当然,宏观经济过程是一个国家确定最终GDP时,其背后所有经济过程的结果,但养老金系统也与宏观经济过程直接相关,这是因为养老金系统直接影响人口和经济动态要素,而后者又决定了劳动力规模和劳动者收入(以及相关人群最终的养老金缴费)。但是,如何才能确定养老金缴费率,以及缴费人退休时合理的收入替代水平呢?

假设在任意时间t“某国”(由该国劳动者和养老金领取人的所有成年出生队列构成)的养老金缴费率如以下等式所示。我们为该国构造一个比率,其中分子是在第t年需要向所有年龄的领取人支付的养老金总和,分母是所有劳动者队列在第t年的收入总和。该等式的分子可分解为所有领取人的平均养老金乘以养老金的平均支付年数。通常而言,该年数是领取该平均养老金的领取人队列的平均预期余命。同样,比率的分母可以表示为劳动力的平均年收入乘以平均工作年数。分子分母之比实际上就是宏观经济养老金缴费率,它也是该国平均养老金和平均收入之间的微观经济关系的一种体现。

缴费率=平均养老金/平均年收入×(预期余命LE)养老金平均支付年数/平均工作年数

|

| 点击观看大图 |

其中:预期余命(LE)表示退休后的预期寿命,即预计个人可领取固定养老金的平均年数(在这类计算中,假设该年数等于事后确定的实际付款年数,且付款金额仅在平均值上下随机波动)。

实际上,上述等式背后的数字随时都在变化。换言之,真实情况并不会像上面的等式那样保持静止。相反,实际缴费率将随着经济和人口参数的变化而不断变化。本文将参照上述等式,主要讨论NDC的两个重要特性。第一,如果支付的养老金与缴费人收入的宏观经济比率,等于在实践中用来确定个人缴费额(继而确定缴费总额)的微观经济缴费率,那么NDC养老金计划即可视为处于均衡状态;第二,上文中的等式可用于确定相应缴费率,确保每个领取人退休后平均领取的养老保险金额保持在合理水平(在确定合理性时应考虑常规可负担性)。(*12.See Palmer (2013).“Generic NDC:Equilibrium,Valuation,and Risk Sharing with and without NDC Bonds” in R.Holzmann,E.Palmer and D.Robalino (eds.) Nonfinancial Defined Contribution Pension schemes in a changing Pension World:Vol.2.Gender,Politics,and Financial Stability.The World Bank.)请参见等式下的数字示例。

在进行计算时,我们先假设一个财务平衡状态,即将NDC缴费人账户收入与福利指数化的情况下,使用稳态计算的方法,得出维持缴费率稳定,等式右侧所需数值。由于养老金和收入原则上都是名义价值,故全国平均水平的计算结果(等式右侧)会使用相同的消费者价格指数向下调整。换言之,养老金和收入之间的比率(即替代率)基于实际价值确定。

当右侧的微观经济数据显示,计划参与人全体的平均值等于实际固定缴费率时,我们即可认为NDC计划处于均衡状态。虽然在计算年度数据结果时,背后的动态过程可能刚刚好处于稳定状态,但结果应相接近,使结果不断接近均衡方向就是指数化的任务,下一节将对此进行讨论。

等式下方列举的数字等式,是一张可以在任意时间点拍摄的“快照”。在该数字快照中,NDC计划参与人在40年间持续工作,并按规定缴纳养老保险金,且平均在与平均预期余命(男女均适用,即18年)相对应的年龄退休。但问题在于,假设平均而言,50%的替代率(即年平均养老金与当年平均收入的比率)是一个理想的收入替代率,那么,假设在参与人职业生涯和预期余命各不相同的情况下,缴费率应当是多少?在该情况下,研究这个问题的重要性在于,计划参与人可以根据其希望获得的养老金收入,来分配自己作为劳动者和领取人的“生命时间”。

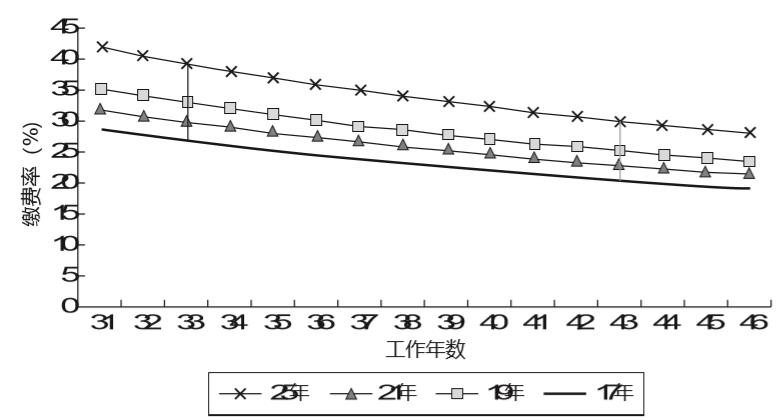

图4说明了参与者需要合理确定工作年数和退休年数,并在此背景下考虑替代率的充分性问题。一般来说,对于任何基于缴费的退休养老金计划而言:

●工作和缴费的年数越长,及

●预计退休保险金兑付期越短,替代率也会越高。

直接利用预期余命来确定NDC福利可实现自动调整。这种福利确定方式将刺激年老劳动者延长工作年限,因为在基于预期余命计算年度养老金的情况下,工作年限越长,退休后每年获得的养老金就越多,且养老金发放年限也越短。从宏观经济的角度分析,延迟退休则意味着劳动力增加,有利于促进国家GDP增长。

根据图4的数据,瑞典NDC与FDC计划合计缴费率为23%,如果瑞典整个养老金体系能够达到相同的回报率(即完全基于实际收入增长率确定的回报率),且假设瑞典劳动者平均工作年数为42年,平均退休年龄65岁,对应该退休年龄的普适预期余命为20.3年,则收入替代率预计可达到50%。

图4 实现50%替代率所需的缴费率

综上所述,本节主要在国家层面,阐述收入年数、预期余命(养老金领取年数)和平均收入替代率之间的结构性联系。由于所有参与人的缴费率相同,养老金会随缴费的增加而增加。NDC和FDC计划的主要区别在于,FDC的潜在长期平均回报率更高,但短期的波动性也较强。

值得注意的是,在上述情况下,新兴经济体具备两个优势。首先,新兴经济体可以在长达数十年的时间内,享受高生产率和随之而来的收入增长。这是因为在经济体起步阶段,随着通识教育的普及、生产技能的提升以及劳动力素质的不断提高,必然产生额外的经济红利。此外,新兴经济体正在经历从非正规就业向正规就业的转变。因此,对于一个新兴经济体而言,在未来几十年内,其自身从新兴经济体向发达经济体转型过程中获得的经济红利,很可能对NDC回报率产生正面影响。(*13.Larsson et al.(2020)就该动态过程提供了一个例子,并引用了诸多相关文献。)

五、指数化、偿付比率的作用以及储备基金的必要性:以拉脱维亚和瑞典的不同做法为例

(一)概述(*14.Holzmann、Palmer and Robalino(2013)对建立储备基金的挑战展开了更加技术性的讨论。)

瑞典NDC计划的回报率完全基于参保人人均收入的增长计算,未考虑劳动力正增长或负增长的影响。瑞典的账户和福利指数化模型的逻辑是,NDC计划参与者的实际人均收入增长率,代表着养老金和工资之间的核心关系。然而,劳动力增长是一种宏观经济力量,它影响着养老金体系收入的增长,为了保持财政的可持续性和长期的可承受性,养老金福利和指数化模型的制定需要将劳动力的增长纳入考量。

当劳动力因低生育率和/或移民净流出而减少时,在一定时期内,可以通过增加现有劳动力的参与度,来抵消劳动力减少的影响。参与度的增加,可以通过加强劳动者工作倾向的方式实现,例如延长现有工作人口的工作年限或年度工作月数。本节中,我们将以两个采用NDC的国家为例对此展开分析。

(二)拉脱维亚(*15.本节参考了拉脱维亚在开展和管理其NDC计划的过程中,对25年以来(1996年至2020年)相关工作的文献记录和讨论。这些文献介绍了拉脱维亚脱离苏联独立后以及在世界银行第三次编写NDC计划的最终“报告”后,引入NDC制度的始末。参见Palmer E.and S.Stabina(2020)。)

1995年至2017年间,拉脱维亚的劳动年龄人口约下降了20%,主要原因是该国对外移民率较高;尽管如此,2017年,其参与劳动的劳动年龄人口较1995年仍增加了约11%(参见Palmer and Stabina,2020)。然而,同时期极低的生育率也进一步加剧了对劳动力的负面影响。

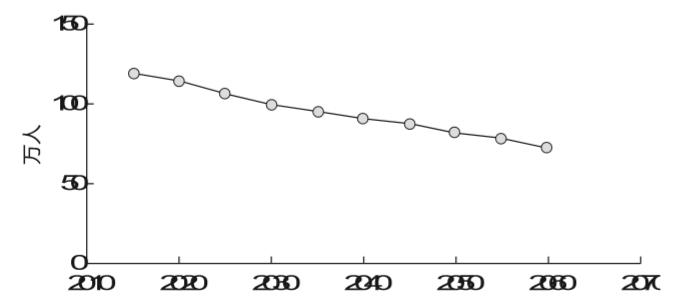

图5 2015—2060年拉脱维亚劳动年龄人口发展走势

资料来源:联合国,《世界人口展望:2017年修订版》。 点击观看大图

受低生育率和劳动年龄人口外流双重影响,联合国预测,在2017—2070年,尽管同期的生育率预计可达1.85,但拉脱维亚劳动年龄人口将从约120万人下降至略高于65万人的水平(每年约下降0.9%,参见图5)。图6显示了截至2070年,上述情况对拉脱维亚养老金缴费人增长和NDC账户和养老金指数化的影响。

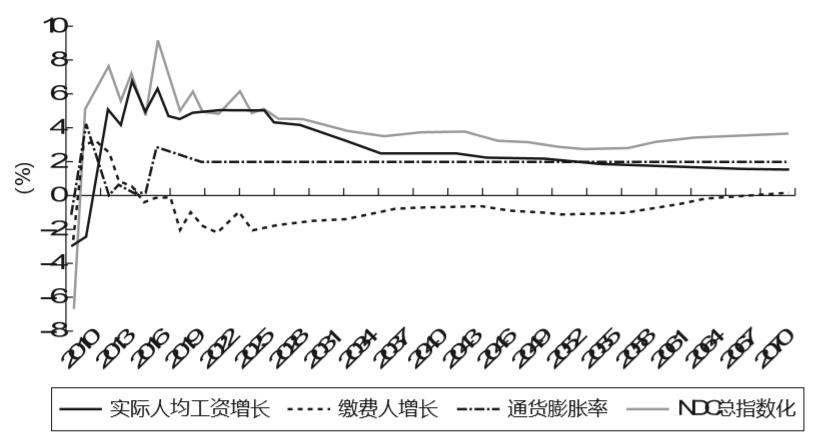

图6 2010—2070年拉脱维亚NDC指数

|

| 资料来源:拉脱维亚福利部社会保险部,2019年,发表于Palmer and Stabina(2020)。预测基于欧盟委员会在《2018年全球老龄化报告》中就拉脱维亚做出的假设。 |

| 点击观看大图 |

21世纪60年代缴费人的增长将为负值,虽然在该年代后半段可能重新回复到零水平。在21世纪最初约20年(或以上)期间,基于缴费的实际养老金收入年增长率约为4%,随后稳定在2%,该等数值更像是欧盟计算时采用的通用数值,而非针对拉脱维亚做出的具体预测。NDC总指数化等于实际人均收入增长率加上通胀率减去劳动力负增长。尽管劳动力的减少对经济增长造成了严重的负面影响,但最终结果依然保持在正值水平;在整个期间调整率为负的情况下,福利和养老金的实际指数化水平为2%-0.9%=1.1%。NDC支出与养老金体系收入之间的平衡是通过自动调整机制维持的。

综上所述,拉脱维亚的经验表明,NDC指数化是一种在未来半个世纪中,将劳动力下降的“成本”分配给所有成年队列(劳动者和养老金领取人)的有序方式。这种调整由劳动者和养老金领取人共同承担,尽管从经济上而言,每一代劳动者和养老金领取人仍比上一代人更加富裕。

(三)瑞典(*16.本部分大量借鉴了Palmer and Könberg(2020)的观点。)

1.指数化

自20世纪50年代以来,瑞典劳动力情况较为良好,平均生育率保持在1.9左右,接近人口再生产(以及劳动年龄人口和劳动力再生产)所需的2.1。同时,由于瑞典政府有意识的政策推动,该国移民人数保持在正值,进一步填补了劳动力流失的“鸿沟”。更重要的是,瑞典自1963年开始建立人口基金——“国家储备基金”(AP基金)。如前文所述,立法推出AP基金的最初目的,是因为DB收入关联型公共养老金(该制度在1999年被新的NDC取代)设定的缴费工资水平并不高,而AP基金是为了对远超出上述水平的工资部分征收缴费。NDC制度实施后,劳动力增加导致的“人口过剩”产生的人口红利也积累在NDC储备基金中。

正是在这种背景下,瑞典虽未将劳动力变化纳入NDC指数化,但其NDC仍然得以维持财务平衡。然而,瑞典NDC制度设立了一个偿付比率,即在任意时间t的预估NDC资产与预估NDC负债的比率。在负债超过资产的情况下,该制度就会使用一个额外“平衡指数”,使资产与负债的比率再次达到平衡(至少为零)。这是一种额外的预防措施。那么,在基本劳动人口统计数据如此有利的情况下,瑞典为什么仍要实施该预防措施呢?首先,瑞典无法保证劳动人口始终处于增长的趋势;其次,周期性的经济衰退,以及随之而来的失业和/或人口结构的周期性变化,是任何经济体发展都必经的过程。

资产和负债的估算基础是什么?无论何时,NDC负债都等于所有缴费人的账户价值和当前领取人有权领取的养老金之和。NDC资产则根据单位资金在系统中的时间段进行估计,该时间段为该等单位资金平均存入系统的时间,至其平均预计支出的时间(即养老金池内所有领取人的平均预期余命),我们将这段时间称为周转期。如果像瑞典的NDC制度那样设有储备基金,那么在计算NDC在t时的资产时,储备基金的资产价值将构成总资产的额外组成部分(参见Settergren,2001,2013;Palmer,2013)。以这样的方式计算资产时,在回报率一定的情况下,养老金池内所有领取人平均预期余命的增加,会延长单位缴费在整个养老金池中存在的时间,从而提高资产流动性(即延长相关单位资金支出前的时间段)。因此,这种资产计算方式会提高总资产的规模。当然,领取人平均预期余命降低,则会造成相反的结果。

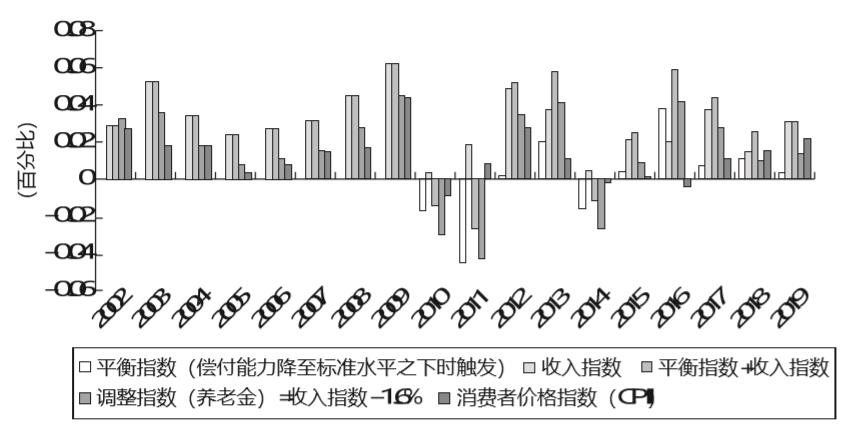

图7显示了瑞典NDC指数化各组成部分的发展趋势。目前为止,平衡指数曾在2010年、2014年和2015年三次被触发,以影响负债变化。该等触发均为短期性触发,这意味着需要启用储备基金,以便在不触发负平衡的情况下平稳度过该等短期下跌。这也是该机制最近发展的一个重点。“收入指数”是标准的NDC指数,用于稳定账户的名义价值(该指数包括实际人均收入增长率和通胀率);调整指数为收入指数减去1.6%,以便将1.6%范围之外的影响指数化(养老金构建时已将1.6%的年增长率考虑在内)。如果偿付比率降至1以下,则将适用平衡指数而非收入指数。此时,平衡指数会减少账户余额和养老金额度,直到再次具备偿付能力为止。图7展示了2002—2017年瑞典NDC指数化的变化情况。

图7 2002—2017年瑞典NDC指数化

资料来源:图中数据由瑞典养老金机构分析部门于2019年提供。同时发表于Palmer and Könberg(2020) 点击观看大图

2002—2017年,人均实际收入平均增长率为2.1%,导致个人账户指数值呈现类似趋势。在计算初始终身养老年金时,系统已自动考虑1.6%的增长系数。因此,由于实际年收入增长率为2.1%,养老金额外的平均指数化值为2.1%-1.6%=0.5%。此外,账户余额和养老金也根据每年1.2%的通胀率(CPI)进行调整。

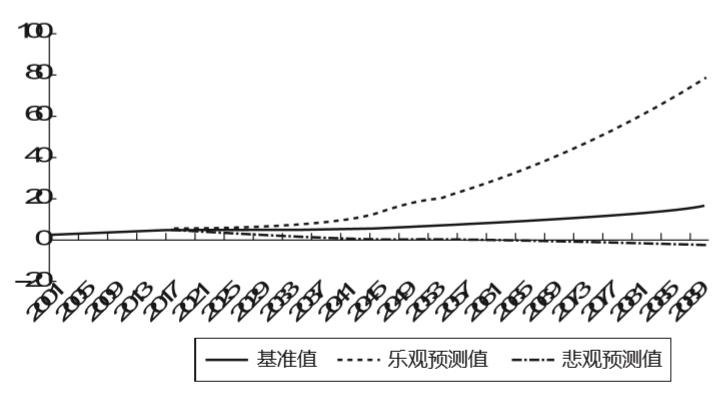

2.NDC储备基金和偿付能力的发展趋势

图8显示了瑞典NDC储备基金的历史发展和未来模拟发展趋势。总体而言,瑞典养老金系统的财政状况良好。图8显示,系统偿付比率大于零。储备基金目前正在为瑞典婴儿潮时期出生的人口提供养老资金(该等人口从2010年左右开始领取养老金)。当婴儿潮一代的子女退出劳动力市场,以及他们的孙辈退休并加入养老金领取人的行列时,储备基金仍将为这些人的养老金支付提供支持。此外,对未来偿付比率发展趋势的模拟表明,一直到2090年为止,瑞典都不会出现重大的人口威胁。相反,乐观模拟情景下的储备基金增量巨大,因此,最大的风险在于储备的增长过于强劲,必须设计一种分配方法,用以应对未来几十年内可能形成的流动性过剩问题。

图8 2002—2090年瑞典NDC储备基金发展趋势(预测)

注:y轴表示在相应年度,当前储备基金可用于支持养老金偿付额的储备基金规模;x轴表示时间t。 资料来源:数据由瑞典养老金机构分析部门于2019年提供。 点击观看大图

六、总结和结语

本文的目的,是从整体上概述瑞典养老金体系结构、底层逻辑和实际运作。同时,重点着眼于NDC的运作情况,阐述NDC的结构,并特别分析了NDC如何运用指数化,将个人退休账户福利与个人出生队列预期余命直接挂钩,造就长期的财务可持续性。NDC的这种特殊构建方式,需要由庞大的储备基金和有效的平衡机制提供支持。本文以瑞典NDC养老金计划为例,旨在帮助读者了解NDC制度的设计,及其在国家养老金体系中的实际运作方式。

DC个人账户结构通过鼓励年轻的劳动年龄人口参与养老金体系,并在劳动者临近退休时“传达”延迟退休的好处,从而有助于提高微观和宏观经济层面的效率。本文还讨论了一个重要的设计问题,即如果最终目的是为那些达到平均退休年龄的一般参与者创造足够的福利,那么应当如何确定缴费率水平。同时,本文着重探讨作为养老金系统基础保障的“零支柱”发挥的作用,以及如何构建养老金体系,实现从最低保障向NDC的转型。

就DB向DC的转型而言,如今采用NDC的欧洲国家(如意大利、拉脱维亚、波兰和挪威),通过将既已取得的养老金权益转换为个人账户价值,来完成NDC的引入。本文同时强调了经验计算的重要性,该计算方法可用于估算将被NDC名义账户替代的旧有养老金系统的资金。本文论证了,在建立全国普惠式养老金系统的初步阶段,NDC即便不是最有力的工具,也可以说是一个强有力的工具。在建立NDC之后,才应建立上层的FDC制度(该制度在起始阶段存在明显缺陷,通常需要历时半个世纪才能臻于成熟),作为NDC的补充。

在关于NDC账户和福利待遇指数化的讨论中,笔者通过关键章节,说明了对于劳动年龄人口长期下降的国家而言,一般性的NDC指数化对其养老金体系构建的重要性,该指数有助于这些国家系统性地分配劳动力下降造成的经济后果。在其他条件相同的情况下,NDC通过系统性地降低负人口红利伴随的实际工资一般正增长率,来应对这一人口现象(本质上是一种“负人口红利”)。本文以拉脱维亚为例说明了这一观点。拉脱维亚在1996年引进了瑞典的NDC改革,预计将继续通过一般性的NDC指数化,使劳动者(缴费人)和养老金领取人共同分担劳动力下降的后果,同时通过生产率和平均工资的增长将NDC指数化维持在正值水平。

本文认为,在面对不定时的短期小型冲击(例如经济衰退)时,NDC指数化规则本身无法提供维持财务平衡所需的所有支持。为解决这一问题,必须通过储备基金或类似程序,来消除短期和中期(例如20—25年的出生周期)的波动。这是因为短期和周期性的波动,尤其是底层人口结构的波动,必定存在,国家需要相应措施加以应对。瑞典设立了制度化的储备基金,并将其持有的资产投资于国际金融市场。两种方法各具效果,但由于瑞典同时设立了基于偿付比率的自动平衡机制,因此瑞典采用的方法成效更加显著。在拉脱维亚采用的程序中,其储备基金则采取了专门的正式政府储备账户的形式。

本文专设章节,解释了瑞典为管理公共FDC计划采用的清算所模式,这种模式也被用于两个主要的职业养老金计划——“白领”和“蓝领”雇员养老金计划。清算所模式的特点在于,该模式利用规模经济降低私人市场的费用,同时对私人金融市场的专业投资能力进行了必要利用。养老金系统中的清算所负责维护参与者的最大利益,具体包括监督投资组合管理,要求金融市场参与人就收费标准达成协议,降低基金管理人在其管理资金增加的情况下收取的费用(清算所要求该收费标准在基金运作前40余年的时间内固定不变)。参与基金目前收取的平均费用(即所有参与基金收取的费用)约为20个基点,即管理资本的0.20%,远低于1.00%—1.50%的金融市场费用。与此同时,超过25年的投资回报率一般在5.0%—7.0%。

总而言之,本文力求全面阐述瑞典普惠式养老金体系架构背后的理念和设计。换言之,本文的基本目标是为其他考虑建立普惠式养老金制度结构的国家提供可资参考的出发点。■

参考文献

Ageing Report 2018.Brussels:European Commission.

Góra,Marek and Edward Palmer.2020.“NDC:The Generic Old-Age Pension Scheme.”In Progress and Challenges of Nonfinancial Defined Contribution Pension Schemes.Vol.1:Addressing Marginalization,Polarization,and the Labor Market,ed.Robert Holzmann,Edward Palmer,Robert Palacios,and Stefano Sacchi,pp.167 -188.Washington,DC:World Bank.

Gronchi,Sandro,Sergio Nisticò,and Mirko Bevilacqua.2020.“The Italian NDC Scheme:Evolution and Remaining Potholes.” In Progress and Challenges of Nonfinancial Defined Contribution Pension Schemes.Vol.1:Addressing Marginalization,Polarization,and the Labor Market,ed.Robert Holzmann,Edward Palmer,Robert Palacios,and Stefano Sacchi,pp.73 -90.Washington,DC:World Bank.

Holzmann,Robert and Edward Palmer (2020).“NDC:The Achievements and Challenges of Adulthood.” In Progress and Challenges of Nonfinancial Defined Contribution Pension Schemes.Vol.1:Addressing Marginalization,Polarization,and the Labor Market,ed.Robert Holzmann,Edward Palmer,Robert Palacios,and Stefano Sacchi,pp.167 -188.Washington,DC:World Bank.

Holzmann,Robert.2020.“The ABCs of NDC.”In Progress and Challenges of Nonfinancial Defined Contribution Pension Schemes.Vol.1:Addressing Marginalization,Polarization,and the Labor Market,ed.Robert Holzmann,Edward Palmer,Robert Palacios,and Stefano Sacchi,pp.73 -90.Washington,DC:World Bank.

Holzmann,Robert,Edward Palmer,and David Robalino (2013).“The Economics of Reserve Funds in NDC Schemes:Role,Means,and Size to Manage Shocks.” In Nonfinancial Defined Contribution Pension Schemes in a Changing Pension World.Vo.lume 2:Gender,Politics and Financial Stability,ed.Robert Holzmann,Edward Palmer,and David Robalino,pp.343-358.Washington,DC:World Bank.

Klerby,Anna,Bo Larsson,and Edward Palmer.2013.“To Share or Not to Share-That's the Question.” In Nonfinancial Defined Contribution Pension Schemes in a Changing Pension World.Volume 2:Gender,Politics and Financial Stability,ed.Robert Holzmann,Edward Palmer,and David Robalino,pp.39-74.Washington,DC:World Bank.

Klerby,Anna,Bo Larsson,and Edward Palmer.2020.“Bridging Partner Life\|Cycle Earnings and Pension Gaps by Sharing Nonfinancial Defined Contribution Accounts.” In Progress and Challenges of Nonfinancial Defined Contribution Pension Schemes.Volume 2:Addressing Gender,Administration and Communication,ed. Robert Holzmann,Edward Palmer,Robert Palacios,and Stefano Sacchi,pp.143-162.Washington,DC:World Bank.

Palmer,Edward.2006.“Conversion to NDCs-Issues and Models.” In Pension Reform-Issues and Prospects for Non\|Financial Defined Contribution (NDC) Schemes,ed.Robert Holzmann and Edward Palmer,pp.169-202.Washington,DC:World Bank.

Palmer,Edward.2013.“Generic NDC:Equilibrium,Valuation and Risk Sharing-With and Without NDC Bonds.” In Nonfinancial Defined Contribution Pension Schemes in a Changing Pension World.Volume 2:Gender,Politics and Financial Stability,ed.Robert Holzmann,Edward Palmer,and David Robalino,pp.309-42.Washington,DC:World Bank.

Palmer,Edward,and Bo Könberg.2020.“The Swedish NDC Scheme:Success on Track with Room for Reflection.” In Progress and Challenges of Nonfinancial Defined Contribution Pension Schemes.Vol.1:Addressing Marginalization,Polarization,and the Labor Market,ed.Robert Holzmann,Edward Palmer,Robert Palacios,and Stefano Sacchi,pp.27-50.Washington,DC:World Bank.

Palmer,Edward,and Sandra Stabina.2020.“Success under a Decreasing Labor Force.” In Progress and Challenges of Nonfinancial Defined Contribution Pension Schemes.Vol.1:Addressing Marginalization,Polarization,and the Labor Market,ed.Robert Holzmann,Edward Palmer,Robert Palacios,and Stefano Sacchi,pp.51-72.Washington,DC:World Bank.

Palmer,Edward,and Yuwei Zhao de Gosson de Varennes.2020.“Annuities in (N)DC Pension Schemes:Design,Heterogeneity,and Estimation Issues.” In Progress and Challenges of Nonfinancial Defined Contribution Pension Schemes.Vol.1:Addressing Marginalization,Polarization,and the Labor Market,ed.Robert Holzmann,Edward Palmer,Robert Palacios,and Stefano Sacchi,pp.281-306.Washington,DC:World Bank.

Settergren,Ole.2001.“The Automatic Balancing Mechanism of the Swedish Pension System.” Wirtschaftspolitische Blätter 2001(4):339-349.

Settergren,Ole.2013.“A Decade of Actuarial Accounting for the NDC Scheme in Sweden.” In Pension Reform-Issues and Prospects for Non\|Financial Defined Contribution (NDC) Schemes,ed.Robert Holzmann and Edward Palmer,pp.361-394.Washington,DC:World Bank.

United Nations.World Population Prospects:The 2017Revision.