*Ashish Arora, 杜克大学Fuqua商学院商业管理Rex D.Aams讲席教授,主要研究领域为创新和技术变革经济学、知识产权、新兴经济体创业策略;Sharon Belenzon,杜克大学Fuqua商学院长聘副教授;Andrea Patacconi,英国东英吉利大学(University of East Anglia)Norwich商学院战略学教授,主要研究领域为战略管理与组织经济学;Jungkyu Suh,杜克大学Fuqua商学院。原文“The Changing Structure of American Innovation:Some Cautionary Remarks for Economic Growth ”为美国国民经济研究局(NBER)工作论文(W25893),收录于芝加哥大学即将出版的Innovation Policy and the Economy。该书中文版即将由中信出版集团出版。——编者注

1.前言

现代经济增长的一个典型特征是,它系统性地利用科学大幅推进技术发展。人造纤维、塑料、集成电路和基因治疗等曾在20世纪大幅加快经济增长的很多创新技术都源于自然科学、工程学和医学的迅猛发展。科学创造出来的技术潜力远远超过现有技术的潜力,清晰地划分了现代经济增长与过去的经济时代(Kuznets,1971)。

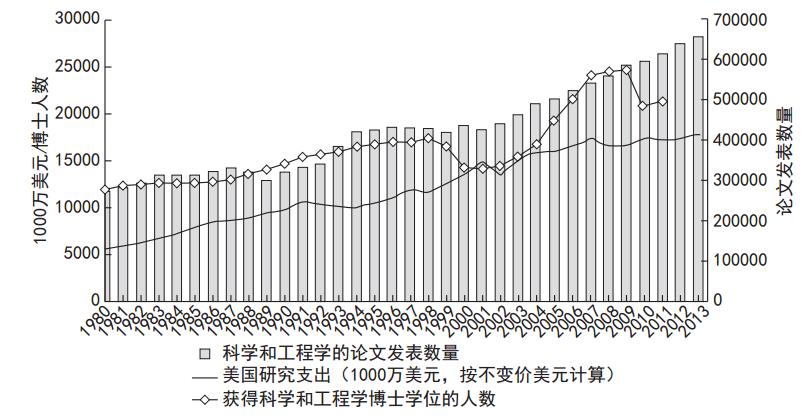

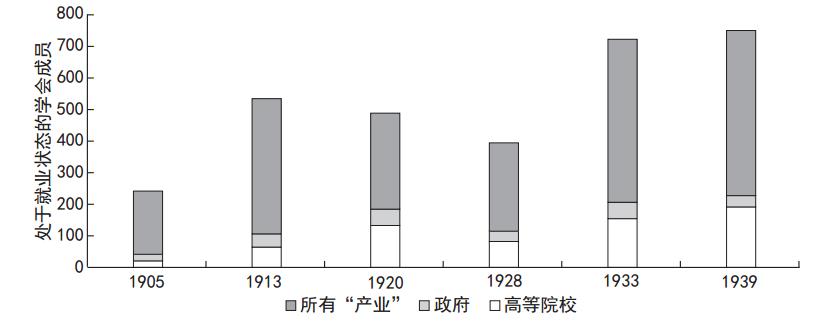

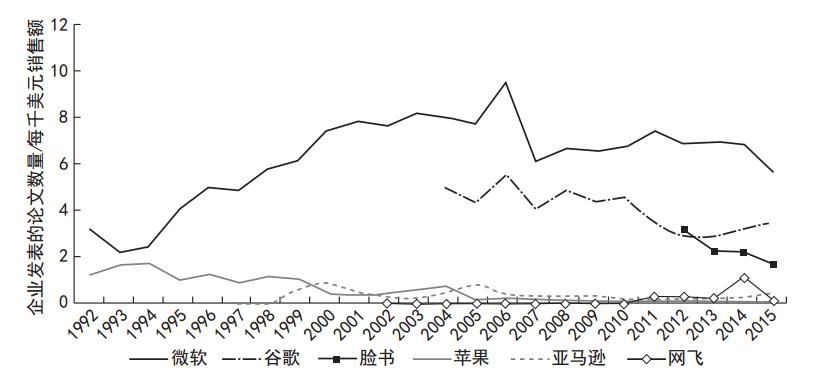

然而,尽管科学知识的数量持续增长,但在近几十年,绝大多数发达经济体的生产率增长相对于20世纪中期的“黄金时代”来说几近停滞。戈登(Gordon,2016)(*1.更详细的讨论可参见戈登的著作中文版《美国增长的起落》,北京:中信出版集团,2018年。——编者注)利用美国的数据表明,它的每小时实际GDP(即劳动生产率)增长率在20世纪中期大幅上升——从1870年至1920年的每年1.79%上升至1920年至1970年的每年2.82%。然而,在最近一段时期(即1970—2014年),生产率的年均增长率只有1.62%。戈登得出的研究结论是在1920年至1970年间,生产率增长主要是由日新月异的技术进步推动的,然而近年来技术进步对加快经济增长的效力大打折扣。如图1所示,人们对科学的投入持续扩大(这里用研究支出来衡量投入),美国学术界的产出也在不断增长(这里用发表的学术论文来衡量产出),所以生产率放缓完全出乎人们的意料。(*2.事实上,Bloom et al.(2017)展示了多个行业的证据,表明美国的科研生产率自20世纪70年代开始持续下滑。譬如,要在2014年使半导体的性能继续保持指数增长,所需的研究者人数就要比1971年半导体的性能维持指数增长所需的研究者多出约17倍(这又称作“摩尔定律”)。尽管玉米、大豆、棉花和小麦每英亩产出的增长率平均为1.5%左右,但农业领域的研究者人数增长了3倍(小麦研究)至25倍(大豆研究)。科研生产率每年下降4%—6%。在生命科学领域,研究者的人数每年增长6%,而研究生产率每年下降3.5%(研究生产率用每位研究者发现的新分子数量衡量))。

图1 1980年至2013年美国对科学的投资及产出情况

|

| 注:“获得科学和工程学博士学位的人数”是根据美国国家科学基金会(NSF)的“博士学位获得者调查”计算的,其中不包括社会科学的博士学位获得者。“科学和工程学的论文发表数量”来源于科睿维安科学网(Clarivate Web of Science),涵盖了1980年至2015年“科学引文索引扩展版”(Science Citation Index-Expanded,即SCI-EXPANDED)中所有美国作者发表的科学论文。“美国研究支出”用National Patterns of R&D Resources:2014-15 Data update,NSF 17-311中的数据计算而来,基础研究和应用研究的支出均包括在内。以上数据都用世界银行国民核算数据库中的GDP平减指数调整为以2016年美元计算的数值。 |

戈登认为,1920年至1970年迅猛的技术变革是由更早期的内燃机和电力等基础技术不断发展和广泛应用促成的。这个过程往往伴有重大的科学和工程学突破,而且主要由企业实验室的研究者推动。在20世纪20年代之前,企业实验室已经取代个人发明家成为美国创新的首要来源。正如戈登(2016,第571—572)写道:

1940年至1941年,美国制造出动力强劲的雪佛兰和别克汽车,将汽车业早期的发展推向高潮。这些成果多半来自通用汽车公司的研究实验室。同样,电子计算机的发展主要是IBM等大企业的实验室和贝尔实验室推动的。现代电子技术和数字创新的基础构件——晶体管——是由贝尔实验室的威廉·肖克利带领团队在1947年末发明的。IBM的研发部开创了1950年至1980年大型机时代的大部分技术进步。通用电气、通用汽车和惠而浦等大公司不断完善消费电器,而美国无线电公司(RCA)引领了电视的早期发展。

然而,到了20世纪80年代,很多企业开始依靠大学和小型创业企业获得新颖的想法和产品。(*3.这方面的典型案例是IBM。1980年11月6日,IBM与当时规模还很小的微软公司签订了开发操作系统的合同。微软也以另外一个小公司——西雅图电脑产品公司(Seattle Computer Products)的操作系统为基础开发出了自己的系统。)大企业对外源性发明创造的依赖不断加深,而且很多一流的西方企业开始撤出自己的科研力量(Nowery,2009;Arora et al.,2018)。部分企业关停自己的实验室,而有些企业将实验室分拆出来独立运营。1996年,贝尔实验室从母公司美国电话电报公司(AT&T)剥离出来后并入朗讯科技公司(Lucent)。2002年,施乐公司的帕洛阿尔托研究中心(Xerox PARC)也分拆成一个独立公司。其他企业虽然没有关闭实验室,但不断压缩实验室的规模:20世纪90年代中期,郭士纳(Louis Gerstner)执掌IBM时调整了公司的研究方向,转而关注商用价值更高的应用(Bhaskarabhatla and Hegde,2014)。(*4.Ralph Gomory(IBM前研究主管兼科技高级副总裁)的个人通信表明,为了避免股价下滑,IBM甚至没有浓墨重彩地向投资者介绍他们发现扫描隧道显微镜的成果(IBM苏黎世研究实验室的Gerd Binnig和Heinrich Rohrer因为这项发现而获得了1986年的诺贝尔物理学奖)。)离我们最近的案例是杜邦于2016年关闭了自己的中央研发实验室。杜邦的研究部门成立于1903年,其实力与学界的顶级化学系不相上下。在20世纪60年代,杜邦的中央研发实验室在《美国化学学会期刊》(Journal of the American Chemical Society)上发表的论文数量比麻省理工学院和加州理工学院在该期刊发表的总和还多。然而,到了90年代,杜邦对研究的态度发生了转变。它们在科技刊物上发表的论文数量持续下滑,随后公司管理层在2016年关闭了中央研发实验室。(*5.https://cen.acs.org/articles/94/i1/DuPont-Shutting-Central-Research.html.)

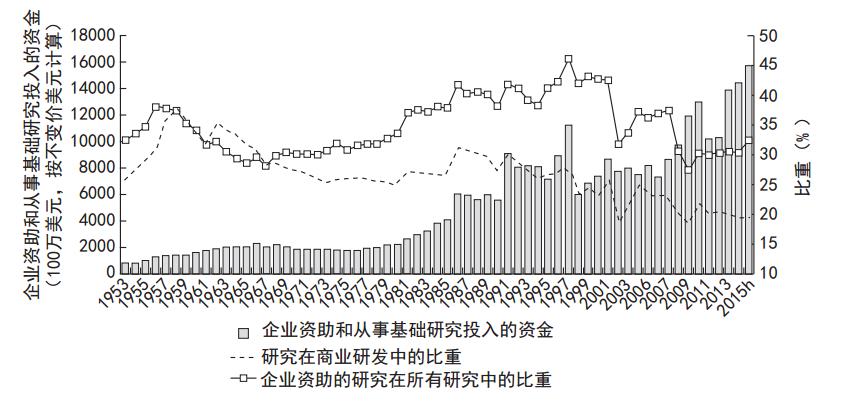

图2 1953年至2015年美国企业资助和从事研究的投入情况

|

| 注:本图中的数据来源于National Science Foundation,National Center for Science and Engineering Statistics.2017,弗吉尼亚州阿灵顿的National Patterns of R&D Resources:2014-15 Data update.NSF 17-311中的数据。可从https://www.nsf.gov/statistics/2017/nsf17311/获得。 |

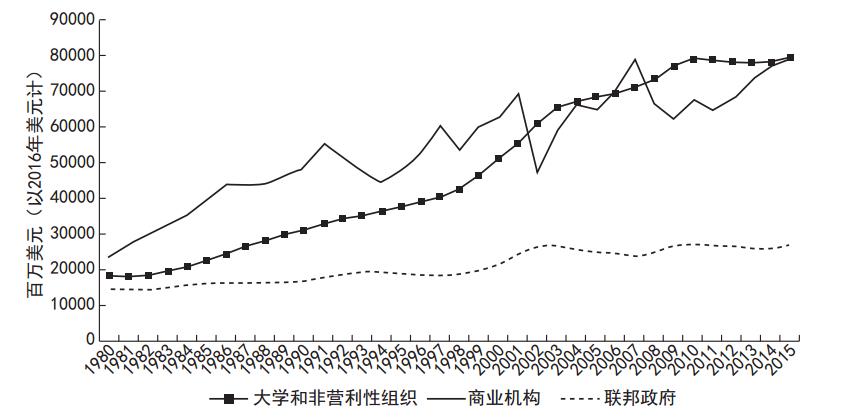

以上案例都得到系统性证据的支持。美国国家科学基金会(NSF)的数据表明,研究(包括基础研究和应用研究)在美国商业研发总量中的占比从1985年的30%左右下降至2015年的20%(请参见图2)。图2还展示了产业界对研究的绝对资助规模。这些投入经历了20世纪80年代的持续增长后,在1990年至2010年的20年间几乎没有增长。其他数据展现了同样的下滑趋势。阿罗拉等人(Arora et al.,2018)研究了科学期刊的有关数据后发现,在1980年至2006年间,有研发能力的美国上市公司发表的论文数量以每10年20%的速度持续下滑。他们还发现这些老牌公司在高质量期刊上发表论文的数量下滑幅度更显著。在“期刊影响因子”(Journal Impact Factor)排名前四分之一的期刊上发表的论文中,老牌公司发表的论文数量下降幅度超过30%。此外,我们还可以从“美国研发百强奖”(R&D 100 awards)的获奖者名单中找到相关证据,表明大公司在减少对科技的投入。1971年,财富500强公司在研发百强奖中占据47%的席位,但到了2006年,这个比例只有6%(Block and Keller,2009)。同期,企业开展研发和申请专利的总量稳步上升,大学开展的研究也节节攀升(请参见图6)。这些证据表明美国出现了新的创新分工,即大学的重点是开展研究,大公司主要负责研究成果的开发和商业化,而分拆公司(spin-offs)、初创企业和大学的技术许可办公室负责将大学和大公司这两方连接起来。

本文表明,这种创新分工可能有负众望。事实证明,要在实践中将大学创造出来的科学知识转化成能够推动技术进步的生产力,其难度远远超过了人们的预期。分拆公司、初创企业和大学的技术许可办公室并没有完全填补企业实验室退出后留下的缺口。企业研究的很多特点对于以科学为基础的创新和经济增长极为宝贵。大企业的资源极其丰富,更容易将诸多知识流汇合在一起,并将自己的研究导向解决切实存在的具体问题,因此它们创造出商业应用的可能性更高。大学的研究往往受到好奇心的驱使,不会承载太多使命。它更倾向于通过研究获得见解而不是找到具体问题的解决方案,由此造成的部分后果是,大学研究需要加强融合和转化才能产生经济效益。我们这么说,并不是在否定大学和小公司对美国创新做出的重要贡献,而是想指出大企业的实验室具有自己独特的优势,事实证明它们很难被取代。

然而,大企业不太可能回到过去的光荣时代。它的研究部门很难盈利。研究项目的时间跨度较长,而且项目进程中取得的里程碑式进展对非专家来说多半没有什么意义。因此,除非规定研究部不像业务部门那样必须达到短期业绩要求,否则很难保住研究部门。不过将研究与业务完全隔离也蕴含着巨大的危险。帕洛阿尔托研究中心和杜邦公司“理论堂”(Purity Hall)的前车之鉴时时萦绕在公司管理者的心头,他们担心自己创建的研究机构从公司的主管业务中剥离出去。在这根钢丝绳上行走原本就已经难如登天,而产品市场竞争加剧、技术使用周期缩短和投资者苛求无度使公司面对更加严峻的挑战。越来越多的公司断定从外部获得知识对自己更加有利,而不是押注内部研究以期改变游戏规则。

因此,由于科学仍然是发明创造的关键投入,所以当前的创新分工或许要在未来提升自己的效率。阿罗拉等人(2018)发现,自1980年起,科研在企业研发中的占比不断下降,这也反映在科研能力的隐含价值大幅下滑上,这种隐含价值可以用企业的市值和收购价格衡量。不过,他们也强调,尽管公司对内部科研进行投资的私人价值有所下降,但没有证据表明科学的社会价值也随之减少。科学知识仍然是孕育专利的沃土(以专利引用科学期刊的次数衡量),如果确实如此,那么与专利关联度更高的可能是新兴科学而不是过去的科学。换句话说,不仅科学仍然与发明创造息息相关,而且科学领域的进展仍然极富价值。这种情况在公司研究上反映得尤为明显。当公司研究在专业设备或公司专有数据等辅助条件的助力下占据极其有利的地位时,特别是如果公司可以限制这些技术溢出到竞争对手,从中获得巨大收益,它们就会继续投资于研究。(*6.Arora et al.(2017)表明,当公司可以利用科研在内部开展发明创造,并有能力限制它们溢出到产品市场上的竞争对手那里时,公司仍然会积极开展研究。)

本文后续的内容如下。第2节和第3节描述了美国科技工业复合体的崛起。第4节说明了近年来这个生态体系发生了什么变化。有意思的是,大企业实验室的兴衰恰好与美国生产率的变化趋势完全吻合。因此第5节探讨了一个观点:公司实验室是重要的经济增长引擎,即使大学研究达到前所未有的高度,也依然如此。第6节简要探讨了公共政策对美国创新生态体系产生的部分影响。第7节为总结。

2.1850—1940年:旧的创新生态体系

本节内容以莫维利等人(Mowery et al.,2009;Mowery and Rosenberg,1998)以及其他人的研究为基础。他们指出,尽管在19世纪末20世纪初,独立发明家是美国发明创造的主要源泉,但在两次世界大战之间的时期,创新的发源地已经从这些发明家和小公司转移到大公司及其实验室。二战后,公司实验室的发展进入巅峰时期,许多供职于公司的科学家斩获诺贝尔奖。不过到了20世纪80年代,研究型大学开始逐步崛起,小公司借此重新夺回自己的优势地位(它们往往由大学里的科学家创建)。大学从单纯地培育人力资本转变成科学知识的主要创造者。

2.1 1850—1900年:独立发明家和技术市场盛行的年代

人们认为美国学术界在19世纪末之前一直落后于其他国家。当时人们获取的科学知识主要用于农业,而探索更抽象的自然现象受到限制。譬如,1780年美国人文与科学院(American Academy of Arts and Sciences)表明自己致力于“提升农业、艺术、制造业和商业”(Reich,1985,第14页)。在这一时期,就连史密森学会(Smithsonian Institutions)也没有努力推进或支持基础科研(Shils,1979,第22页)。1862年《莫里尔法案》(Morril Act)颁布后成立的赠地学院(Land Grant Institutions)致力于推进“农业和机械技艺”方面的研究,其中并不包括物理或化学研究。到1897年,只有56名美国人获得数学博士学位,73名美国人获得物理学博士学位,101名美国人获得化学博士学位。当时几乎没有人全职从事研究,也很少有美国本土的研究者在重要的国际期刊上发表论文。美国研究者只在核心期刊上发表过39篇数学论文、154篇物理论文和134篇化学论文(Kevles,1979,第170页)。这一时期美国的发明创造自然而然地维系在个人创造力上,特别是在机械设计领域。拉莫雷奥和索科洛夫(Lamoreaux and Sokoloff,1999)表明,在19世纪四五十年代,专利持有者多为个人,如查尔斯·古德伊尔(Charles Goodyear,他于1844年获得硫化橡胶的专利)和亨利·贝塞麦(Henry Bessemer,他于1855年获得贝塞麦酸性转炉炼钢法的专利)。石油行业和电报业外包了很多研究咨询业务。在19世纪80年代,标准石油公司(Standard Oil)雇用赫尔曼·弗拉施(Herman Frasch)降低自己在俄亥俄州新开发油田的石油含硫量。在19世纪70年代,西联汇款雇用托马斯·爱迪生研发出多项技术解决方案(Birr,1979)。到了世纪之交,越来越多创新以科学为基础,公司开始直接投资科学。即使如此,独立发明家仍然是20世纪上半叶一个重要的创新来源。

活跃的科技市场支撑了独立发明家的工作。到了19世纪70年代,技术交易已经变得相当普遍,特别是在美国的东北部。拉莫雷奥和索科洛夫(1999)的估算结果表明,1870年转让专利与授予专利的数量之比为0.83。在1890年和1911年,这个比率小幅下滑至0.71。(*7.从绝对值来说,这一时期转让专利的总量增加了一倍以上,不过授予专利的数量增长更快。)另一方面,人们研究了有争议的转让专利后,发现这类专利的占比从18.4%上升至31.1%,而且企业持有的专利的转让比重不断提高。换句话说,越来越多发明成果以出售专利权的形式实现商业化,特别是将专利权卖给现有生产商。简而言之,19世纪下半叶已经出现活跃的科技市场。

个人从事发明创造的群体也在增长。这与亚当·斯密的看法如出一辙,即科技市场的规模会限制它的专业化程度。偶尔从事发明的人,即一生中提交过一两份专利申请的发明者,在所有发明家中的占比从1830年的70%以上下降至1870年的不足35%。1870年,专业发明家的人数在所有发明家中占到5%,专业发明家指一生提交10份或10份以上专利申请的发明家。到了1911年,他们的占比上升到25%(此时的专利池规模也已大幅扩张)。专业发明家更可能将自己的专利转让他人,这与部分人提出的观点不谋而合,也即在这一时期,科技市场的规模扩大与发明创造的专业化程度不断提高息息相关。

起初,企业参与研究的程度并不深。在19世纪七八十年代,领先的美国企业主要依赖外部创新实现技术进步,如美国的铁路公司没有发明蒸汽机或刹车系统,西联汇款也没有发明电报。相反,美国的铁路企业和其他大公司主要依靠从发明家手里收购发明创造来提升自己的科技水平。在很多情况下,这些发明家虽然在为铁路公司发明新技术,但不是他们的正式员工(Usselman,1999)。然而,这些业内的龙头企业确实成立了自己的工业实验室来评估外部创新及其他经营投入的质量,并负责检验材料,进行质量控制或诊断生产故障。美国贝尔电话公司在当时属于高科技企业。它的专利部门主要负责从外部获取可申请专利的点子并对它们进行评估。它花了很大力气评估外部发明,尽管其中被公司收购的发明并不多。只有在1907年,它才将重心转移到内部研发,并任命西奥多·韦尔(Theodore Vail)担任其总裁。

1885年美国贝尔电话公司专利部的负责人洛克伍德(T.D.Lockwood)极其清晰地表明了企业对于在营利性公司内组建科研部门的态度:“我非常确定要组建一个部门,聘请专业发明家或其他人专门从事发明工作,这个部门过去不会,现在不会,将来也不会产生商业回报”(Lamoreaux and Sokoloff,1999)。怀斯(Wise,1985)称西屋电气和爱迪生通用电气公司在19世纪末采取了类似的策略。简而言之,这些顶尖企业都在从独立发明家那里购买专利和咨询服务,而不是成立自己的研发部门。

2.2 1900—1940年:转型中的创新生态体系

2.2.1 企业开始从事研究

美国企业创建大规模研发实验室是受到很多力量推动的结果。首先,不少德国化学公司已经开创了企业从事工业研究的先例,由此巴斯夫、拜耳和爱克发等德国公司得以在竞争极为激烈的有机合成染料国际市场上拼出一片天地(Reich,1985,第41页)。其次,技术的复杂程度不断加深,导致企业愈来愈难推行通过收购专利来提升自身科研水平的策略。譬如,在20世纪头十年,杜邦试图利用英国Bevan、Cross和Topham的专利在美国推行粘胶人造丝生产工艺,但屡屡受挫。它自身的科技实力不够,无法理解这些专利和专业技术,从而也无法将它们付诸实施。最终它不得不与当时掌握了专有技术和制造工艺的英国公司Samuel Courtauld & Company成立合资公司,才能在美国生产粘胶人造丝(Hounshell,1988)。再次,美国创新受到的科技挑战横跨整个大西洋。譬如,通用电气掌握的电气照明技术基于爱迪生在1879年率先发明的碳丝高真空白炽灯技术。卡尔·威尔斯巴赫(Carl Welsbach)和瓦尔特·能斯特(Walther Nernst)等德国科学家则分别发明了用于瓦斯灯的白热罩(瓦斯灯是白炽灯的替代产品)和不需要真空环境的白炽灯丝(瓦尔特·能斯特还获得了1920年诺贝尔化学奖)。这些产品的效率比碳丝高真空白炽灯技术的效率提高了50%。能斯特发光体的专利权先以100万美元的价格卖给了德国的AEG公司,随后于1894年卖给通用电气的对手西屋电气(Wise,1985)。通用电气的管理层注意到自己很难限制和管控创新活动的“潘多拉效应”,因此采纳了电化学家查尔斯·施泰因梅茨(Charles Steinmetz)的提议,于1900年成立了通用电气研究实验室(GERL)。没过多久,它就收到了回报:威廉·柯立芝(William Collidge)1906年用钨丝代替碳丝,延长了灯泡的寿命。欧文·朗缪尔(Irving Langumir)1913年发明了充气灯泡减少灯泡变黑的情况,为整个行业制定出标准。

企业研究就此开始蒸蒸日上。化学产业是20世纪上半叶最依赖科学发展的产业,1921年有1102名科学家受雇于各化学企业的实验室,到了1933年,这个数字增长至3255人,进而在二战结束时上升至14066人(Mowery and Rosenberg,1999)。后来,曾在战争爆发时参与国家研究委员会(National Research Council)的经历进一步巩固了公司管理层的信心,即科学可以切实地转化为实际应用(Geiger,2004)。随着企业的规模日益扩大,越来越渴望“常规化”的创新活动(“常规化”指企业发起并管理研究,而不是依靠不确定的外部创新获取研究成果),企业从事研究的势头日益强劲(Maclaurin,1953)。此外,反垄断措施的执行力度不断加大,也使企业管理者确信,通过收购其他企业来实现自身发展的成本高于利用公司内部研究创造新产品的成本。在20世纪50年代,美国电话电报公司、杜邦、IBM和柯达雇用了数万名科学家,他们的主要目标就是通过研究支持公司的现有产品,并研发出新型产品以开拓新市场。

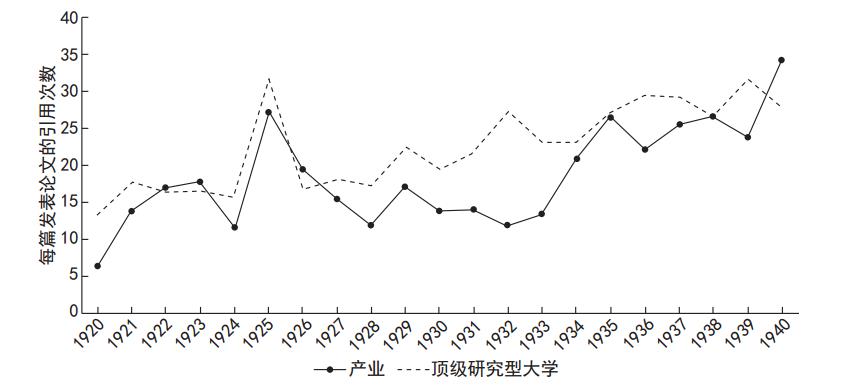

值得强调的一点是,即使最像大学的企业实验室开展科研时,它们的部分目标也是解决经济问题,因此属于“任务导向型”研究。譬如,施泰因梅茨采用复指数分解正统信号的动力在于,他需要更加深入地了解电阻抗并控制交流电(Kline,1992)。当然,产业研究虽然以任务为导向,但它的科学成熟度并没有因此降低(Stokes,2011)。相反,即使在产业研究的早期,施泰因梅茨就已经凭借自己的实力获得美国电气工程师协会(American Institute of Electrical Engineers)的会长职位,而朗缪尔因为自己在通用电气研究实验室的研究成果拿到了1932年的诺贝尔化学奖。(*8.企业管理层同样对科学世界保持着浓厚的兴趣。美国电话电报公司贝尔实验室的主任Frank Jewett帮助说服普林斯顿物理学家Karl Compton接受麻省理工学院的校长职位,随后还在1939年至1947年担任美国国家科学院的院长。)企业研究在数量不断攀升的同时,其质量始终保持在较高水平。图3表明,如果用科研同行的引用次数衡量,那么企业研究的质量始终与顶尖大学的研究水平齐头并进(而且还时不时超越它们)。

图3 1920年至1940年科学论文的引用次数(按产业部门划分)

|

| 注:本图描绘了科睿维安科学网中每篇发表论文的引用次数,并按照作者所属机构的产业部门进行划分。“顶级研究型大学”指伯克利加州大学、布朗大学、布尔茅尔学院、加州理工学院、芝加哥大学、克拉克大学、哥伦比亚大学、康奈尔大学、哈佛大学、约翰·霍普金斯大学、伊利诺伊大学、艾奥瓦大学、拉法叶大学、麻省理工学院、密歇根大学、明尼苏达州立大学、密苏里大学、内布拉斯加大学、北加州大学、纽约大学、宾夕法尼亚大学、普林斯顿大学、斯坦福大学、威斯康星大学和耶鲁大学(按字母顺序排列)。产业部门包括Kandel et al.(2018)列出的200家大型工业企业的母公司和子公司。我们将这些企业和大学的名字与科睿维安科学网中发表论文的地址栏进行模糊匹配,同时统计了这些文章在2016年前的引用次数。 |

2.2.2 研究型大学的崛起

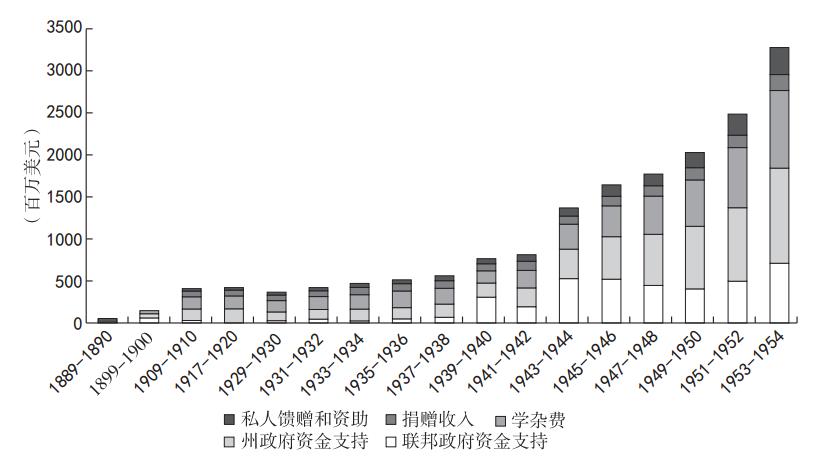

如图4所示,大学在这一时期极其依赖所在州及企业的资助,对联邦政府的资金支持依赖较少(Geiger,2004;Bruce,1987)。美国教育部开展的双年教育调查(Biennial Survey of Education)显示,1909—1939年,联邦资金在大学收入中的比重一直徘徊在4%—7%,而同期州政府的资金在大学收入中的比重保持在20%—30%(Snyder,1993)。因此,大学开设的具体专业往往与本地的产业活动息息相关。譬如,俄克拉荷马大学在石油工程领域开创性地设立了很多专业,如反射地震学。阿克伦大学和辛辛那提大学都着重培训本地橡胶业和制革业需要的专家(Mowery and Rosenberg,1991)。联邦机构不太关注对基础知识的探索——绝大多数联邦层面的研究工作都由短期目标极为明确的机构承担,如美国海岸和地质调查局(Coastal,Geological Surveys)和海军部常设委员会(Permanent Commission of the Navy Department)(Shils,1970)。因此,美国大学的研究形成了注重任务导向的传统。

图4 1889年至1954年美国大学的收入来源

|

| 注:本图描绘了美国高等院校的收入来源。其数据来源于Snyder(1993)中的表33以及美国教育部的专员年报(Annual Report of the Commissioners)和双年教育调查。1919年至1920年的联邦资金数据纳入当年的州政府资金数据。 |

亚历山大·洪堡(Alexander von Humboldt)开创性地将大学视为在学术好奇心的驱动下开展基础研究的机构。他于1809年创建了德国柏林洪堡大学(Atkinson and Blanpied,2008)。埃文·皮尤(Evan Pugh)和塞缪尔·约翰逊(Samuel Johnson)等从德国大学学成归国的美国学者倡导在大学开展基础研究(Shils,1979)。因此,约翰·霍普金斯大学(1876年)、克拉克大学(1887年)和芝加哥大学(1892年)等随后成立的研究型大学得以招募到当时的顶尖学者,如1878年创办了《美国数学杂志》(American Journal of Mathematics)的数学家詹姆斯·西尔维斯特(James Sylvester)和1879年创办了《美国化学杂志》(American Chemical Journal)的化学家伊拉·莱姆森(Ira Remsen)(Kevles,1979)。这些研究型大学创立初期取得的成就激励了已有的其他高等院校纷纷追随它们,如哈佛大学于1884年开设了杰弗逊物理实验室(Jefferson Physical Laboratory)。亨利·罗兰(Henry Rowland)和阿瑟·诺伊斯(Arthur Noyes)等在德国接受了教育的物理学家和化学家分别在约翰·霍普金斯大学和麻省理工学院接受要职,并大力宣扬在好奇心驱动下开展科研的准则,亨利·罗兰(Henry Rowland)在柏林接受教育,师从赫尔曼·冯·亥姆霍兹(Hermann von Helmholtz);阿瑟·诺伊斯在莱比锡接受教育,师从威廉·奥斯特瓦尔德(Wilhelm Ostwald)(Reich,1985)。譬如,1883年亨利·罗兰在美国科学促进会(AAAS)发表了“为纯科学呼吁”(Plea for Pure Science)的演讲。他大声疾呼“必须要在美国创造出物理这门科学,而不是把电报、电灯和诸如此类的生活便利品称为‘科学’”(Rowland,1883)。亨利·罗兰以及与他持相同观点的科学家认为,应用科学“驱逐了”基础科学,因此大学必须为保卫基础研究而奋力抗争(Bush,1945)。1887年《哈奇法案》(Hatch Act)和1907年《亚当斯法案》(Adams Act)等联邦政府改革允许联邦政府资助不会立即产生实用成果的原创性研究。

1870年至1893年,美国学者在数学刊物上发表了39篇论文,在物理学刊物上发表了144篇论文,在化学刊物上发表了134篇论文。1894年至1915年,美国学者在这三门学科的刊物上发表的论文数量分别攀升至372篇、303篇和403篇。有证据表明,在数量节节攀升的同时,美国发表论文的质量也水涨船高。在这一时期,美国科学家在《自然》杂志(Nature)和法国《科学院院报》(Comptes Rendus,即法国科学院的公报)等最有声望的外国期刊上发表的物理学和化学论文的数量翻了一番,发表的数学论文几乎是原来的8倍(从39篇激增至303篇)。这三门学科的博士总人数从230人增加至820人。或许最能说明问题的是,在海外攻读博士学位的人数从189人下降至90人(这点在化学领域表现得最显著,在海外攻读化学博士学位的人数从116人骤降至32人)。这些变化模式与美国科学追赶欧洲水平的趋势完全吻合。

在两次世界大战之间的时期,任务导向型科研范式和学科导向型科研范式同生共存,导致研究型大学内部的紧张关系日益加剧。这两种范式的拥护者各立山头分而治之。另一方面,大学收到产业界的合同邀约,请他们研究具体问题的解决方案。譬如,全国岩棉和矿棉协会(National Rock and Slag Wool Association)资助了明尼苏达大学的房屋保温研究。麻省理工学院的电气工程系自1902年起一直与美国电话电报公司保持密切联系,后者对前者的研究和教学工作提供了大力支持。在威廉·沃克(William Walker)的领导下,麻省理工学院的应用化学研究实验室(Research Laboratory of Applied Chemistry,RLAC)干劲十足地接下不少产业界的合同。1919年始于麻省理工学院的捐赠热潮促成了“科技计划”(Technology Plan)。这项计划确保了企业资助大学后,大学可根据企业的需求为它们“量身定制”会议,或企业可查询校友档案招募自己需要的人才。(*9.麻省理工学院的产业研究在1920年至1921年获得的赞助超过10万美元,到了1930年超过27万美元(Geiger,1986,第179页))。

激励大学教师与产业界合作的另外一个因素是,很多让他们激动不已的研究领域都需要昂贵的设备(如真空管和催化剂等),而这些设备在企业实验室里比比皆是。譬如,正是电气工业的需求驱动麻省理工学院于1882年授予第一个电气工程学位(Reich,1985,第24页),部分当时顶尖的学院派研究者都去了通用电气继续自己的研究,如麻省理工学院的威利斯·惠特尼(Willis Whitney)和威廉·柯立芝。尼龙的发明者华莱士·卡罗瑟斯(Wallace Carothers)辞去哈佛大学的教职后转投杜邦,因为杜邦允诺他有更充裕的时间从事研究,而且用于研究的资源更丰富。复杂的聚合物往往需要昂贵的设备,例如可以去除化学反应中多余水分的分子蒸馏器,才能合成出来。这些设备对尼龙等大型复合物的合成研究至关重要。此外,大企业还帮助成立了诸多科研协会。譬如,伊士曼柯达公司的一个团队于1916年创办了美国光学学会(Optical Society of America)。贝尔实验室于1928年成立了美国声学学会(Acoustical Society of America)(Weart,1979,第321页)。

因此,这一时期的研究型大学不仅为企业提供发明创造的能力更强,而且参与企业创新的意愿也更强烈。图5展示了美国物理学会(American Physical Society)成员的就业特点。它清楚地表明20世纪30年代,在产业界和政府工作的物理学家比重要比1905年高出10%左右。国家研究委员会(National Research Council)关于科研人员雇佣情况的数据表明,这种增长趋势一直延续到30年代之后:供职于制造业的科学家和工程师人数增长了15倍以上,从1921年的2775人上升至1946年的45941人(Mowery and Rosenberg,1999,第22页)。

图5 美国物理学会成员的雇佣情况

|

| 注:本图基于Weart(1979)对美国物理协会成员的工作隶属关系提供的相关数据,并且描述了他们分别在各类机构中的年度就业比重。 |

不过,积极开展产业研究的科研模式在大学体系内部受到强烈抵制。化学家刘易斯(G.N.Lewis)离开麻省理工学院去伯克利加州大学任职时就指出,他离开的原因之一是“产业侵扰了大学研究”。阿瑟·诺伊斯与威廉·沃克激烈争辩产业研究问题后,也离开麻省理工学院,加入加州理工学院(阿瑟·诺伊斯曾任麻省理工学院代理校长兼国家研究委员会成员)。麻省理工学院聘请普林斯顿大学的物理学家卡尔·康普顿(Karl Compton)取代了理查德·麦克劳林(Richard MacLaurin),随后又叫停了大学教授个人从事的产业研究项目,表明大学在努力维护自己作为科学学科构建者的体制逻辑。新成立的加州理工学院成为“拨乱反正”的典范。在乔治·海耳(George Hale)等科学家的大力倡导下,加州理工学院不再直接为企业提供咨询服务,只接受基金会和企业的“不固定”捐赠,且这些捐赠只能用于通用研究。二战结束后,大学关闭了许多政府支持的一流实验室,毫不掩饰地表明了自己希望避免从事任务导向性研究。譬如,1944年哈佛大学告知海军它不希望再执掌水下声音实验室。同样,哥伦比亚大学也不希望继续掌管冶金实验室,这个实验室为了制造钚设计出一个实验反应堆(Geiger,1986,第32页)。加州理工学院的喷气推进实验室(Jet Propulsion Laboratory)和应用物理实验室(Applied Physics Lab)之所以“幸免于难”,主要是因为实验室管理层的大力游说并得到了联邦机构的资助。

3.1950—1980年:战后时期

3.1联邦政府加大对大学研究的支持力度

19世纪中期以后,美国研究型大学一边在继续演进,一边在任务导向型研究目标和学科建立型研究目标之间摇摆不定。尽管研究型大学的出现是为了满足实用目的,但接受了德国培训的海归学者加入这些研究型大学后,引进了一个新的研究目标,即为科学本身追求科学发展。战争结束后,联邦政府大力扩张研究规模,使大学有能力不再依靠产业界的支持而随心所欲地开展科研。到了20世纪60年代,顶级研究型大学的教员大体上都在按照自己的日程开展研究,而不再与产业研究的需求相互协调。

联邦政府在战争年代的研发支出大幅攀升,从1940年的8320万美元飙升至1945年的13.136亿美元,创下历史新高(Mowery and Rosenberg,1999,第28页)。图4还显示自1940年开始,大学成为政府研发支出飙升的重要受益者。合成橡胶、大规模生产的盘尼西林、雷达和原子弹等重大发现向政策制定者展示了联邦政府投资于科学可能获得的收益。大学成为这些政府研究的主导者。譬如,“曼哈顿计划”转交洛斯阿拉莫斯国家实验室之前,伯克利加州大学的恩斯特·劳伦斯(Ernest Lawrence)和罗伯特·奥本海默(Robert Oppenheimer)、哥伦比亚大学的哈罗德·尤里(Harold Urey)和芝加哥大学冶金实验室的阿瑟·康普顿(A.H.Compton)等学者承担了这个项目的主要科研工作。回旋加速器的实验由明尼苏达大学、威斯康星大学、哈佛大学和康奈尔大学共同完成。麻省理工学院的放射实验室在雷达科技上取得的研究成果对盟军在英国空战中的表现至关重要(Geiger,1993,第27—29页)。

冷战和“史普尼克危机”(Sputnik Shock)的爆发进一步证明了联邦支持学术研究的合理性。政府首先创建了原子能委员会(Atomic Energy Commission),它主要继承了“曼哈顿计划”的基础设施,随后重组美国海军研究实验室(ONR)、美国国立卫生研究院(NIH)和美国国家航空航天局(NASA)等承担特定任务的机构在战争期间发起的项目,同时联邦政府于1950年成立了国家科学基金会(National Science Foundation)来监管和协调这些研究项目。据估算,联邦政府支持大学研究的资金从1935年至1936年的4.2亿美元(按1982年美元价值计算)增长至1960年的20亿美元以上(按1982年美元价值计算),进而攀升至1985年的85亿美元。在1960年至1985年间,大学研究在GNP(国民生产总值)中的占比几乎翻了一番,从0.13增加至0.25(Mowery and Rosenberg,1993,第47页)。联邦政府向研究型大学注入资金,意味着后者不需要过多地依靠产业界的资助。此外,联邦政府在战后投入的很多资金是为了积累人力资本,支持大学教员的原创研究,即使由国防部或能源部等任务导向型机构资助的项目也不例外。因此,联邦政府对大学的研究支持使它们持续远离产业界的具体创新需求。

3.2企业实验室的黄金年代

政府对科学的大规模投资使企业可以在战后与大学交流人才和观点。企业实验室在1920年至1940年就已经开始飞速发展,在二战后的增长则更为迅猛。譬如,20世纪60年代末贝尔实验室处于巅峰时期,拥有15000名员工,其中包括约1200名博士(Gertner,2013)。它的14名员工获得诺贝尔奖,5位员工获得图灵奖。继20世纪30年代发现并成功开发氯丁橡胶和尼龙,并在40年代受到司法部反垄断局的调查之后,杜邦在20世纪40年代末大幅扩张了研究项目的规模(Hounshell,1988)。早期它在创新方面取得的突出成绩,就使公司内部进一步统一意见,即研究(特别是基础研究)是公司盈利和发展壮大的关键所在。政府在反垄断问题上施加的压力使公司管理层确信自己需要投资于内部研究,而不能依靠技术市场获取先进科技。到了80年代初,杜邦实验室的雇员约有6000人,研发预算超过10亿美元,而杜邦公司的销售收入约为300亿美元。它的研发支出比20年代初高出近10000倍,销售额增长了1000倍(Hounshell and Smith,1988,第9页)。

尽管实验和试错法仍然是创新过程的核心要素,但这一时期发生的一个根本变化是,科学知识对新产品开发的指导作用不断加强。毋庸置疑,这种变化趋势在制药业表现得更加显著。从19世纪末开始,新药研发的主要方法是大规模“随机”筛选化合物,随后尝试着改善分子并对候选药物进行测试以了解其安全性和效力。不过到了20世纪六七十年代,人们在基本知识、仪器仪表和计算能力方面取得的突破,使得投资药物基础研究对制药公司的价值日益凸显(Arora and Gambardella,1994;Gambardella,1995)。譬如,研究者分解出关键性酶并弄清楚它的结构后,可以使研发出化学药剂阻断发病过程的概率大大提高。

洛伐他汀(Lovastatin)是一款具有突破意义的他汀类药物,用于治疗血液胆固醇过高并降低心血管疾病的风险,它的开发过程清晰地展现了默沙东研究实验室(Merck Research Laboratories,MRL)如何在20世纪70年代采用这种更加科学的方法研发药物(Vagelos and Galambos,2004)。许多实验室的研究人员都发现了同一种酶——HMG-CoA还原酶。它控制着胆固醇合成序列中最慢的反应。这种能够限制反应速度的酶自然成了“众矢之的”,人们都希望抑制它的活动,因为它控制着整个反应顺序的速度。默沙东研究实验室的研究人员通过随机筛选还发现了候选产品——卤芬酯。他们利用卤芬酯降低了血液胆固醇并将其研究推进至患者临床试验阶段。默沙东研究实验室的很多研究人员都很看好卤芬酯的发展前景,但是当时的新任主管罗伊·瓦吉罗(Roy Vagelos)持不同意见。首先,这一候选产品并没有抑制胆固醇合成过程涉及的任何一种酶。其次,临床试验已经表明除了降低血液胆固醇以外,卤芬酯还产生了多种人们知之甚少的副作用。因此瓦吉罗决定将HMG-CoA还原酶的研究工作放在首位,这个团队的科学家来自华盛顿大学,刚刚被招至默沙东研究实验室的麾下。1978年,该团队发现常见的土壤微生物——土曲霉(aspergillus terreus)可以制造出抵制目标酶的活性物质。1979年,洛伐他汀取得专利权,1987年被批准以“洛伐他汀”的商标名称用于医疗。由于采用了效率更高的新药研发方法,仅在1986年和1987年这两年,默沙东研究实验室就重磅推出七款新药。此外,这些以科学为基础的新药研发方法还不断提升了默沙东的盈利状况:1960年至1989年,它的年度销量增长了29倍,从2.18亿美元增长到66亿美元。

以科学为基础的创新需要企业雇用更多科学家,而大学正好提供了他们所需要的人力资本。在20世纪三四十年代,随着制药企业的规模日益壮大,技术成熟度不断提高,出现了第一波科学家大批进入企业工作的浪潮(Mahoney,1959)。有学者(Furman and MacGarvie,2009)提供的证据表明,1927年至1946年,重视研究的制药企业花大力气从本地的科学博士生项目中招兵买马。还要学者(Lee,2003)说明了1940年后进行研发投资和没有进行这种投资的企业在创新产出方面差异显著,而且这种差距在1940年至1960年的20年间一直保持。

即使在这个“黄金年代”,企业实验室和创新生态体系的其他要素(如政府机构、大学和初创企业)之间仍然保持着密切的互动。施乐公司帕洛阿尔托研究中心的发展过程展示了这种互动的重要性(Rao and Scaruffi,2013)。可以说帕洛阿尔托研究中心是20世纪70年代最富创造力的研究实验室,也是现代办公技术的先驱。它的研究人员创造出第一台有图形用户界面的个人计算机、激光打印机和以太网络科技。然而,帕洛阿尔托研究中心完成的创新有不少要素来源于外部,特别是美国国防高等研究计划署(ARPA)在斯坦福研究所(Stanford Research Institute,SRI)赞助的增智研究中心(Augmentation Research Center,ARC)。增智研究中心在20世纪60年代中期开发出了位图屏幕、鼠标、超文本、协作工具和图形用户界面的前身,且取得这些成果的时间远远早于私营部门。帕洛阿尔托研究中心招募了不少曾供职于增智研究中心的研究人员(如Robert Taylor),吸取了该中心早期的很多技术成果,从中受益匪浅(Hiltzik and others,1999)。但后来帕洛阿尔托研究中心的创新溢出到其他机构。1979年24岁的斯蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)造访帕洛阿尔托研究中心的故事众所周知。乔布斯将帕洛阿尔托研究中心的很多核心创新融入Apple Lisa个人计算机和Macintosh电脑。曾经为帕洛阿尔托研究中心开发出第一代用户友好型文字处理程序(即Bravo)的查尔斯·西蒙尼(Charles Simonyi)也离开了帕洛阿尔托研究中心去微软工作。他在那里负责监督办公应用软件的开发。如今回顾那段历史,施乐公司屡屡未能使帕洛阿尔托研究中心研发的技术实现商用。唯一的例外是与公司核心业务紧密相关的发明创造,如激光打印机。这些成功实现商用的科研成果使施乐公司赚得盆满钵满。尽管帕洛阿尔托研究中心的工作会出现失误而且其科研成果产生了溢出效应,但至少在当时,这些发明足以使公司收回对该研究中心的投资。

激光科技的早期发展过程也展示了创新生态体系中各个元素之间的互动情况。创造激光的主要理论工作是由哥伦比亚大学的查尔斯·唐斯(Charles Townes)和贝尔实验室的阿瑟·肖洛(Arthur Shawlow)共同完成的(Schawlow and Townes,1958)。1953年查尔斯·唐斯在哥伦比亚大学放射实验室发明的氨气微波激射器是学界不断提高频率,从无线电、微波向红外光和可见光逐步进阶的自然演进过程中的一部分。不过私营部门在可见光区的光子受激发射研究上也颇具潜力,譬如美国电话电报公司和美国无线电公司认识到可见光的信息量远比微波波段的信息量丰富(Gertner,2013;Hecht,1992)。另一方面,大学迟迟未能以肖洛和唐斯发表的“微波激射器论文”为基础深入探索这个主题。戈登·卡尔德(Gordon Gould,他在哥伦比亚大学起草了“激光备忘录”)等大批大学科学家离开象牙塔,加入技术研究集团(Technical Research Group,TRG)等企业。由于既获得不菲的国防资金,又拿到大笔民间资助,所以美国电话电报公司、休斯飞机公司、技术研究集团、IBM和美国光学公司等为科学家提供的职位薪酬都相当可观。这种人才流动也反映在该产业发表的大量科研论文上。有学者利用文献计量学分析了1963年《物理学摘要》(Physics Abstracts)上接受了同行评审的科研期刊,发现美国研究者发表的激光论文中有71%是由企业科学家完成的(Bromberg,1991,第98页)。半导体掺杂、真空室建设和拉晶法等辅助性工程学技巧需要大量隐性知识。因此,能够保存并传递这类知识的企业对它们的后续突破做出了贡献。譬如,尽管IBM集团进入激光研发领域的时间较晚,但它们在数年间积累的知识和专业技术帮助它们在20世纪60年代开发出染料激光器和半导体激光器。这是激光设备向体积小型化迈出的重要一步。时至今日,这些技术仍然用于光纤数据链接(Guenther et al.,1991)。

总之,二战后出现的创新生态体系见证了研究型大学在联邦资金的刺激下强势崛起。在这一时期,企业实验室的科研队伍一直保持极高的水准,并对研究所需的辅助性仪器仪表和实验设备进行了投资。企业借此轻松获得最新科研成果,并将大学科学家招募至自己的实验室。在此期间,人们责备企业未能深入探索实验室创造出的很多发明,这种指责或许并不公平。随着研究型大学持续扩张,企业从外部获取发明创新的能力也随之水涨船高。这些变化导致企业越来越难找到合适的理由对内部研究投入大笔资金。之后,自20世纪最后25年开始,美国的创新生态体系发生了翻天覆地的变化。

4.1980—2016年:“全新的”创新生态体系

全新的创新生态体系表现出以下特点:大学和企业之间的创新分工逐日加深,前者聚焦于研究,后者致力于研发。个体科学家不会受到具体商业目标的限制,可以将需要解决的问题细化为多个子问题,使每个子问题都更适于开展科学研究。然而,从产业界的角度看,要想充分利用大学的研究成果,仍然需要开展大量协调和整合工作。将科学洞察力转化为具体的发明创造,为全新的产品和工艺流程奠定基础,这成了专业性极高的任务。大学并不具备条件将研究成果“转化”为可执行的解决方案。企业也难以完成这项任务,特别是那些缺少内部实验室开展任务导向性研究的企业。因此,尽管研究专业化带来诸多裨益,但上游研究和下游应用的割裂也给人们提出极为严峻的挑战。

4.1大学、创新分工和科技市场

1980年至2016年,研究型大学继续保持着稳定的发展速度。2015年,学术机构在基础研究和应用研究方面投入了610亿美元。它们在所有研究中的比重从1985年的23.8%攀升至2015年的33.6%(Boroush,2017)。大学参与创新分工的方式是提出科学见解并直接创造出可用于研发的发明成果。为了支持这种创新分工,美国国会于1984年通过了《国家合作研究法案》(National Cooperative Research Act),降低了司法部对参与研发合作的企业提出反垄断起诉的风险。或许这一时期民众评论最多的改革是1980年《拜杜专利和商标法修正案》(Bayh-Dole Patent and Trademark Amendments Act)。它允许大学开展联邦政府资助的研究并在取得成果后,保留这些成果的所有权和专属授权。自二战起,大学研究中受到联邦政府资助的研究超过总数的一半。这些研究的成果归联邦政府所有,总计达到28000项专利(Markel,2013)。然而,这些发明中只有少数真正成功地进入市场。《拜杜专利和商标法修正案》的预期收益之一是将研究成果的产权转给大学,推动大学深入挖掘这些未尽其用的资源。随后大学可以授权使用自己的研究成果,并按照当时的市场价格收费。当然,授权许可、合资企业或根据大学研究衍生出来的新公司并不是新鲜事物。早在1934年,加州理工学院的物理化学家阿诺德·贝克曼(Arnold Beckman)就根据自己发明的酸度计(pH meter)创建出后来全美首屈一指的科学设备制造商——国家技术实验室(National Technical Laboratory),即现在的贝克曼库尔特公司(Beckman Coulter)。这项改革的新颖之处在于它大大降低了联邦政府资助的研究在专利许可方面的不确定性。

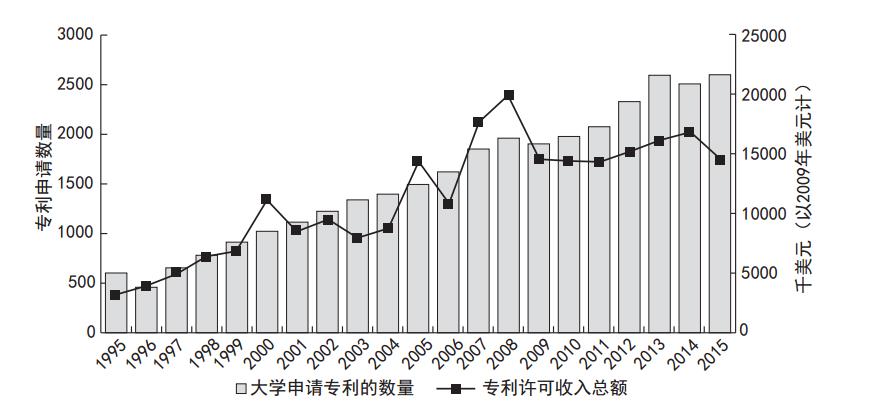

大学对这项改革做出的回应是不断加深对发明创造的参与度。大学申请的专利在所有专利中的比重从1975年的1%上升至1990年的2.5%。同期,专利与大学研发支出的比率几乎翻了一番,从每投入10亿美元产生57个专利上升至每10亿美元产生96个专利。由于其他经济领域的专利申请情况在滑坡,从每投入10亿美元产生780个专利下降至每10亿美元产生429个专利(Henderson et al.,1998),所以大学的专利强度(patent intensity)上升并不是因为专利局的工作模式发生变化,或申请专利的费用下降。如果从较长的时期内观察专利许可的数量,它们展现出来的对比更加突出:1980年有380个专利获得授权,2009年获得授权的专利达到3088个(Markel,2013)。图7展示了大学申请专利的数量增长以及它们从专利许可中获得的收入总额,极其清晰地反映出这种上升趋势。1995年至2015年,大学申请专利的数量增长了4倍,从每年500个上升至2500个以上,同期大学从专利许可中获得的收入增长了2倍,从500万美元上升至1500万美元。大学科学家发现创业的吸引力越来越强,因为这类初创企业动力十足而且决策过程极快,很难在现有大公司中复制这种模式。体制和法律环境的变化进一步对这些趋势推波助澜。现在初创企业可以从风险投资人、“小企业创新研究资助计划”(SBIR)和其他政府项目中获得资金支持(Lerner,2000;Mazzucato,2015)。很多公司确实是从非营利性研究剥离出来的,成功地研发出核磁共振(MRI)、重组乙型肝炎疫苗、原子力显微镜和谷歌网页排名算法等创新技术。

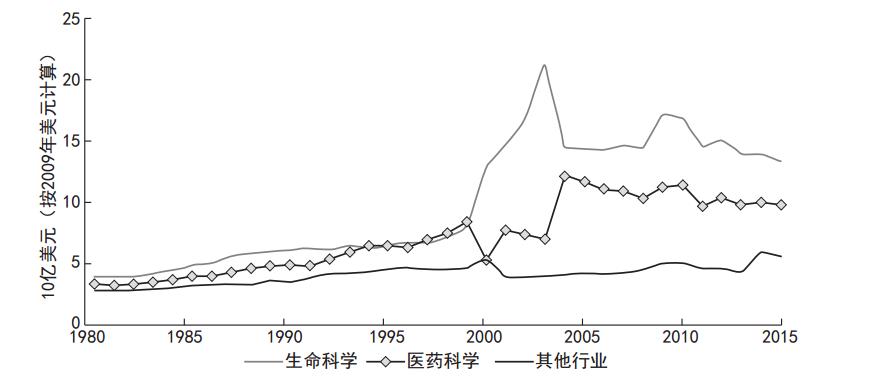

图6 1980年至2015年美国用于应用研究和基础研究的支出(按从事科研的部门划分)

|

| 注:这张图描绘了每年应用研究和基础研究的支出总额(按照从事科研的部门划分),图中数据来源于NSF National Patterns of R&D Resources(2014-2015)的表3和表4。这些数据根据世界银行国民核算数据库中的GDP平减指数调整为2016年美元价值。 |

此外,关于大学研究是否应该用于相关产业的文化变革也对大学参与科技市场(market for technology,MFT)产生了重要影响。在20世纪六七十年代,人们对大学和产业界合作心怀疑虑。盖格(Geiger,1993)指出,1968年的学生抗议导致人们普遍厌恶“项目型”研究或任务导向性研究。20世纪70年代的全国性报告敦促大学重点关注自己的教学功能,并对整个社会做出贡献。我们可以从大学和产业界合作的披露情况看到人们对大学参与企业商业运营的强烈反感(也可能这种合作根本就不会公之于众)。譬如,1974年孟山都公司(Monsanto)与哈佛大学签署了为期12年、价值2300万美元的合作协议。这件事一直秘而不宣,直至媒体迫使孟山都公司透露协议条件。国立卫生研究院(NIH)在众议院科技委员会开展的调查和听证会也追查了1981年赫斯特公司(Hoechst)和马萨诸塞州总医院新成立的遗传学部门之间签署的类似协议(这个遗传学部门隶属于哈佛大学)。(*10.https://www.thecrimson.com/article/1981/7/3/biotechnology-and-the-faustian-dilemma-pscientists/.)

图7 1995年至2015年大学申请专利的数量和它们从专利许可中获得的收入

|

| 注:本图利用大学技术管理者协会(Association of University Technology Managers,AUTM)的调查数据展示了大学参与技术市场的情况。图中数据利用美国经济分析局(Bureau of Economic Analysis)国民经济核算中的GDP数据进行了平减处理,http://www.bea.gov/national/。 |

然而,以下几个因素导致人们开始重新认可应用启发型研究以及与产业界合作的价值。首先,“向癌宣战”(War on Cancer)[1971年《国家癌症法案》(National Cancer Act)]等重大政府项目表明可以通过科研实现重大社会目标。为了推进基础科学的实际应用,美国国家科学基金会还创立了“使研究响应国家需求”项目(Research Applied to National Needs,RANN)。其次,20世纪70年代美国经济发展停滞不前,同时联邦德国和日本的制造业企业对美国企业造成巨大的竞争压力,可以说它们提升了研究作为投入要素对经济增长的价值。譬如,佐治亚和北卡罗来纳的州政府期望借助本地大学的力量实现地区经济发展,因此吸引承包研究项目的企业(research contracting firm)来本地发展。后来,它们还推出其他政策,吸引基于大学研发技术的分拆企业来本地发展(Geiger,2004)。

4.2科技市场和小企业的扩张

这个全新的创新生态体系有一个关键特点,即小规模专业研究机构不断兴起。它们主要从事事前知识产品(研究和咨询项目)和事后知识产品(专利、软件许可和芯片设计)的交易。这些小公司要么直接将科研概念商业化,在市场上推出新产品;要么将这些概念卖给拥有下游能力的大企业,间接使它们商业化。这与之前的生态系统形成鲜明的对比,过去往往是大企业自己发起并完成原创发明创新。

尽管自20世纪50年代起,已经出现风险投资人支持下的初创企业(如在激光产业,国防合同催生了很多初创企业),但直到半导体和生物科技业兴起,这些企业才在美国的创新生态体系中强势崛起。莫维利和罗森伯格(Mowery and Rosenberg,1998)强调,尽管IBM和美国电话电报公司等大企业承担IBM 360系统和晶体管等通用硬件的设计工作,但司法部在反垄断问题上施加了巨大压力(如1956年司法部和美国电话电报公司对一起反垄断诉讼达成和解),导致这些大公司很难利用自己的技术进入下游市场。反垄断压力催生的自由许可政策帮助微软、苹果、德州仪器和仙童半导体等小公司迅速根据大公司的原始发明开发出迭代产品(Malerba,1985;Tilton,1971)。譬如,弗拉姆(Flamm,1988)的统计表明,在20世纪50年代,至少80%的计算机初创企业起初主要承接国防合同,后来为了满足民用而合并调整业务方向。就像曾经成功地使大学发明商业化并大规模生产人类胰岛素的基因泰克(Genentech)一样,这些企业对鼓励私募公司进入生物科技业发挥了至关重要的作用。专业从事单克隆抗体和DNA剪接的科学家及发明家由此获得资本的支持(Pisano,2006)。

以上发展显著地强化了知识产权(Guellec and de La Potterie,2007;Jaffe and Lerner,2006)。在全国层面,1982年《联邦法院改革法案》(Federal Counts Improvement Act)为联邦巡回法院创设的上诉法院,简化了专利诉讼案件的裁决过程。有些特定部门还受到额外关注,如1984年的《半导体芯片保护法案》(Semiconductor Chip Protection Act)加强了对芯片设计的知识产权保护。此外,尽管1972年高等法院已经一致裁决软件不能获得专利,但之后法院对很多类似案件重新进行了调查审理,而且允许包含软件的硬件或包含工艺流程的软件获得专利(Arora et al.,2004,第61页)。美国贸易代表办公室在全球范围内持之以恒地推动各国加强知识产权保护,而且将《与贸易有关的知识产权协定》(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights,TRIPS)纳入1995年的乌拉圭回合谈判。

|

| 注:本表展示了技术许可收入在美国各产业部门的分布情况。2002年的数据来源于Robbins(2009)的表4.10。2011年的数据来源于2011年“企业统计数据调查项目”(Census Enterprise Statistics Program,ESP)的“表3采用知识产权的技术使用费和许可费收入(详情)”。https://www.census.gov/econ/esp/historical.html。 |

因此,2002年美国企业从知识产权中获得的许可收入为920亿美元。美国国税局(IRS)的数据也佐证了这一点。它们表明在1994年至2004年间,许可收入的增长速度达到每年11%,超过了同期GDP的平均增速3.42%(Robbins,2009)。如果用企业间专利转让的情况衡量,转让专利的数量也大幅上升,从1987年的7000件飙升至2014年的12000余件。(*11.笔者依据美国专利商标局(USPTO)专利转让数据库的数据进行计算(Graham et al.,2018),并且采用了Serrano(2010)的方法鉴别出符合市场交易标准的专利转让。)此外,毅博公司(Exponent,化学)、基因泰克(生物科技)和ARM(无晶圆半导体设计)等公司证明了专门出售知识产权而不参与下游生产制造和销售的商业模式行之有效。对于后两家公司来说,更重要的一点是它们不同于斯坦福研究所等传统的研究咨询公司。传统的研究咨询公司与客户签约后,根据合约开展研究,而基因泰克和ARM则能够以无实体的形式(如专利和芯片设计蓝图)提供科技产品。

4.3企业研究的衰落

美国创新生态体系发生的另外一个变化是大型企业实验室日渐式微。鉴于美国龙头企业的平均规模在不断扩张,所以这种衰落表现得愈发突出。譬如,1980年通用电气和IBM的净营业额分别在250亿美元和260亿美元左右徘徊,随后在1998年分别增长至1000亿美元和820亿美元。1979年,通用电气的研究实验室雇用了1649位博士,IBM雇用了1300名博士。到了1998年,通用电气雇用的博士减少至475人,IBM雇用的博士减少至1200人(National Research Council,1980,1998)。在1980年至1990年销售额增加了一倍以上的美国上市公司中,它们每年发表的科研论文减少了20.6篇。在随后的20年里,销售增长与论文发表数量降低之间的鲜明对比依然没有消失:1990年至2000年销售额翻番的企业中,它们发表的科研论文减少了12.0篇;在2000年至2010年销售额翻番的企业中,它们发表的科研论文减少了13.3篇。(*12.笔者将Compustat公司的论文作者数据与科睿维安科学网和欧洲专利局全球专利统计数据库(Patstat)的数据进行匹配,并开展相关计算。详情请参见Arora et al.(2017))。

杜邦的案例清晰地展示了企业从科研中撤出力量的过程。2016年,杜邦关闭了其中央研发部门,将它与工程部合二为一。在20世纪早期和中期,杜邦的中央研发部门曾与学界的顶尖化学系不相上下。然而到了90年代,随着杜邦将工作重心转向研究项目的商业潜能,它对研究的态度开始发生转变。因此,在1994年至2015年,杜邦作为第一作者发表的论文数量从749篇左右下降至245篇,而杜邦向美国专利商标局(USPTO)提交的专利申请从1994年的1600件左右上升至2012年的近3500件,清晰地表明它在向下游开发转型。由于激进投资者纳尔逊·佩尔茨(Nelson Peltz)不断施压,所以2014年1月4日杜邦的中央研究实验室不再作为研究部门单独运营。

美国国家科学基金会汇总的数据也展示出企业研究衰落的模式。在企业研发活动中,基础研究与应用研究的比例从1985年的50.7%下降至2015年的42.5%(Boroush,2017,表3和表4)。阿罗拉等人(Arora et al.,2018)进一步分解了这个趋势后发现,尽管导致企业发表的科研文章减少的一个重要原因是很多后来成立的企业几乎不发表论文,但拥有成熟研究部门的老牌企业也明显减少了研究活动。企业在影响力最大的科研期刊上发表的论文数量下降幅度最大,意味着科研能力的私人价值也在下降(这里的私人价值用企业的股市估值或并购交易的收购价格衡量)。相比之下,美国大企业申请的专利数量不断增长,表明专利的私人价值在提高,其中也包括并购交易中的专利溢价。

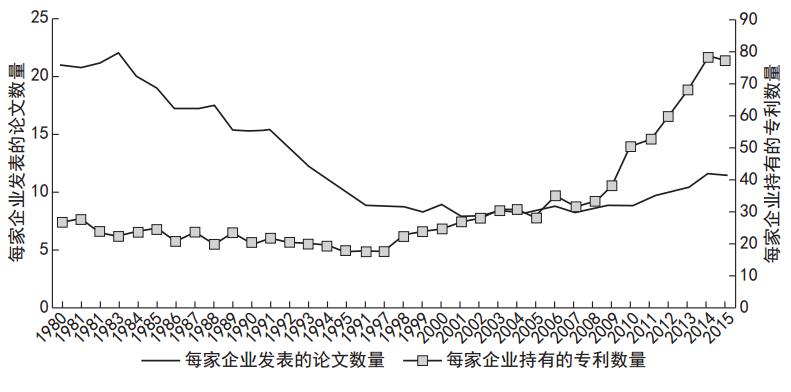

我们利用1980年至2015年企业发表论文的数据更详尽地探讨了这些趋势。本文的样本包括所有总部位于美国、开展了研发活动并在1980年至2015年间被纳入Compustat数据库的上市公司。我们将这些公司的名字与科睿维安科学网“科学引文索引”(Science Citation Index)中科研论文的作者地址进行了匹配。此外,我们还将这些企业的名字与欧洲专利局(EPO)全球专利统计数据库(Patstat)中美国发明专利权的专利受让人姓名进行了匹配。关于匹配过程的详细情况请参见阿罗拉等人(2017)。(*13.我们衷心感谢Lia Sheer和Honggi Lee为构建这个数据库提供的大力协助。)图8总结了阿罗拉等人(2018)的研究结果。它描绘了Compustat数据库中的企业发表论文的数量以及持有的专利数量。这些企业的研发资本存量至少为1000万美元。它们在1980年至2015年间发表的论文数量减少了一半,从20篇下降至10篇,这完全符合阿罗拉等学者的研究发现。与此相反,同期这些企业持有的专利从每年20个上升至70个以上。1980年,在211家研发资本存量超过1亿美元的美国大型上市公司中,有183家公司至少发表了一篇科研论文(占到211家公司的86.7%)。到了2015年,这个比例下降至64.4%(即在689家研发资本存量超过1亿美元的上市公司中,有444家公司至少发表了一篇科研论文)。对于那些在研究领域最活跃的企业,它们的衰落迹象更为明显:每年发表10篇以上论文的企业在总量中的占比从50.2%下降至25.4%。1980年,在211家研发资本存量超过1亿美元的上市公司中,有106家公司发表了10篇以上科研论文;而2015年,在689家研发资本存量超过1亿美元的上市公司中,有175家公司发表了10篇以上科研论文。每投入100万美元研发费用,平均产生的论文数量也从1980—1985年的0.726篇下降至2010—2015年的0.369篇。这种衰落情况在老牌企业表现得尤为突出。譬如,在1980年或1980年之前上市的182家公司中,有124家公司在2015年发表了论文(在这182家企业中占68.1%)。对于1995年上市的公司,这个比率上升至76.7%(即在30家1995年上市的公司中,有23家在2015年发表了论文)。对于2000年上市的公司,这个比率为74.3%(即在39家2000年上市的公司中,有29家公司在2015年发表了论文)。

图8 Compustat数据库中企业发表科研论文的数量和持有的专利数量(其中不包括生命科学领域的企业)

|

| 注:图中的实线展示了收录在Compustat数据库中且研发存量超过1000万美元的企业收录在科睿维安科学网中的发表论文的平均数量,其中不包含生命科学领域的企业。图中的方格线代表这些企业持有的专利数量[关于Compustat数据库中的企业与科睿维安科学网匹配的详细情况,请见Arora et al.(2017)]。 |

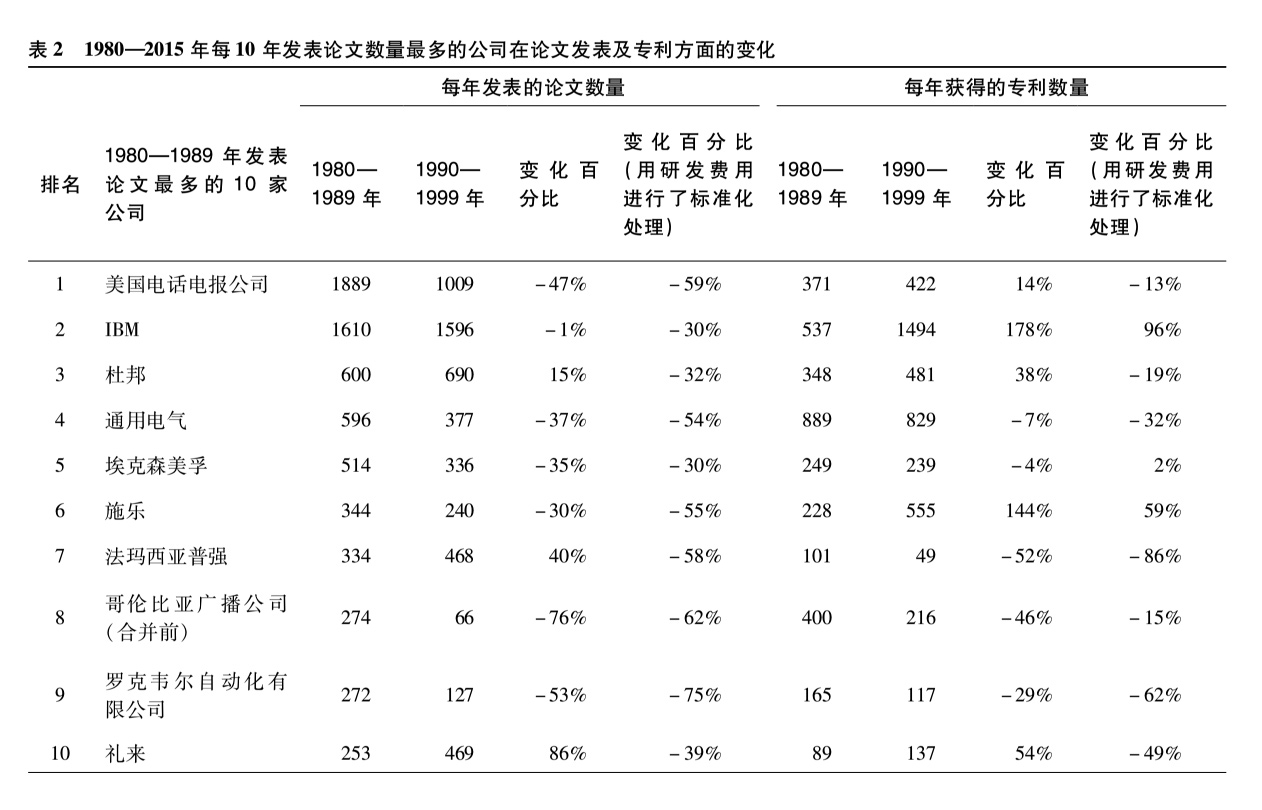

信息技术企业同样表现出发表论文持续减少的颓势。图9展示了脸书、亚马逊、苹果、谷歌、微软和网飞每千美元销售额对应的论文发表数量。这些企业的论文发表数量并没有比其他企业更突出:2015年它们平均发表了148.9篇文章,几乎是当年所有企业发表文章平均值的10倍(所有企业平均发表15.2篇文章)。不过,谷歌和微软是投稿大户。它们发表的论文在这六家企业发表论文的总量中占到95%以上。此外,除了微软以外,其他企业在1992年至2015年间用销量标准化处理后的论文发表数量随着时间的推移在持续下降。

图9 新兴信息技术企业每千美元销售额对应的科研论文发表数量

|

| 注:本图给出了美国大型信息技术企业发表论文的数量进行标准化处理后得出的数据。图中数据来源于科睿维安科学网中收录的苹果、亚马逊、脸书、谷歌、微软和网飞每年发表的论文的数量,以及这些论文数除以销售额得出的每千美元销售额对应的论文发表数量。具体匹配流程请参见Arora et al.(2017)。 |

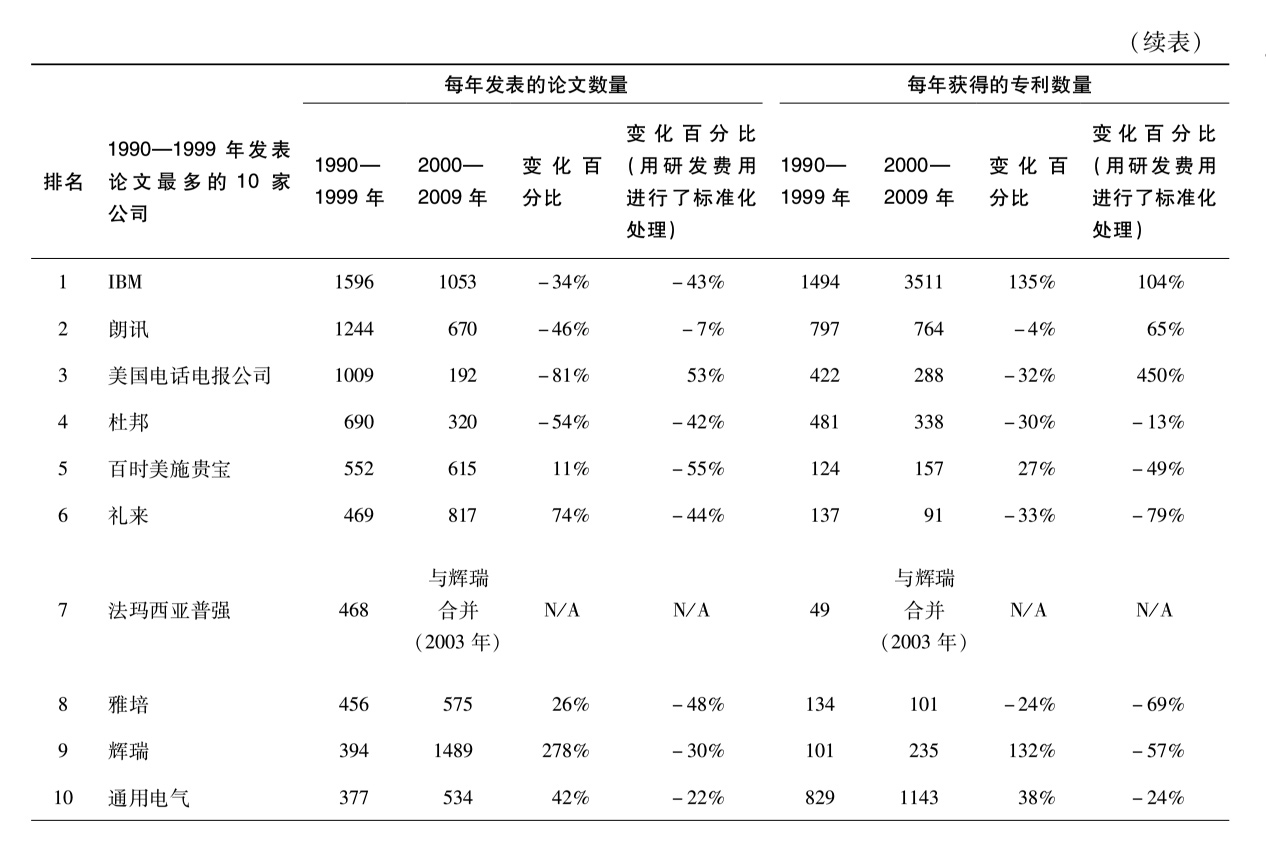

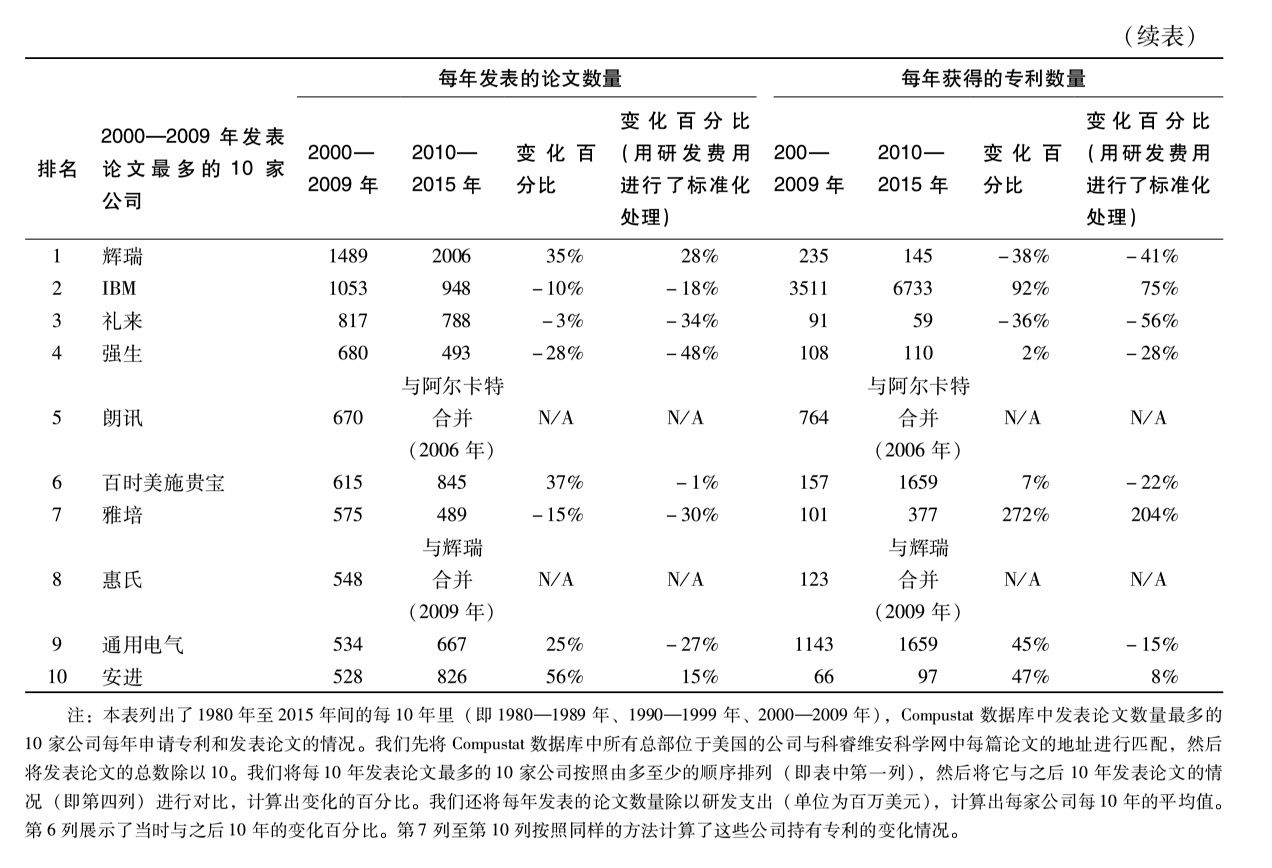

在1980年至少发表了一篇论文的396家上市公司里,有260家公司在1990年发表的论文数量有所下降(占到总量的65.7%)。同样,在1990年至少发表了一篇论文的498家上市公司里,有326家公司在2000年发表的论文数量减少了(占总量的65.5%)。2000年至2010年的可比数据表明,企业发表论文的数量在这一时期下降的幅度更大:在2000年至少发表一篇论文的849家上市公司中,有620家公司在2010年发表的论文数量减少了(占总量的73.0%)。为了进一步分析该趋势,表2总结了20世纪80年代、90年代和21世纪头10年发表的论文数量最多的10家公司的论文发表情况以及它们申请专利的发展趋势。我们探究了在之后的10年里,这些企业发表论文和申请专利的行为发生了怎样的变化。不出所料,通用电气、施乐公司和美国电话电报公司等企业发表论文的降幅最大。表2中“1980—1999年发表论文最多的公司”表明,通用电气发表的论文在20世纪80年代至90年代减少了219篇(从596篇下降至377篇)。同期施乐公司发表的论文从344篇下降至240篇。此外,IBM在20世纪90年代发表论文的变化趋势(发表文章的数量减少了1%)与同期申请专利的情况(申请专利的数量增加了一倍)形成了鲜明对比。这个结果与巴斯卡拉巴特拉和赫奇(Bhaskarabhatla and Hedge,2014)展示的证据完全吻合。他们(2014)的研究结果表明,1989年詹姆斯·麦高第(James McGroddy)将重视专利申请的政策引入IBM,激励了公司内部的研究人员更重视专利,而不是发表研究成果。

表2也展示出不少值得一提的反常现象,与上文描绘的总体模式背道而驰。首先,从20世纪90年代至21世纪头10年,美国电话电报公司发表论文的绝对数量直线下滑(减少了81%),与公司的重组活动轨迹吻合,不过其研发预算下降的幅度更大。由于它将贝尔实验室分拆出来并入朗讯科技有限公司,所以美国电话电报公司的研发预算从1995年的40.83亿美元下降至1996年的6.4亿美元,用它的研发费用标准化处理论文发表数量后,得出的结果反而上升了。其次,杜邦在20世纪八九十年代发表的论文数量小幅上升。然而,它每年至多发表9篇论文,而且这种趋势在之后的10年里迅速发生逆转,在20世纪90年代至21世纪初,杜邦发表的论文从690篇下降至320篇,足足减少了370篇。

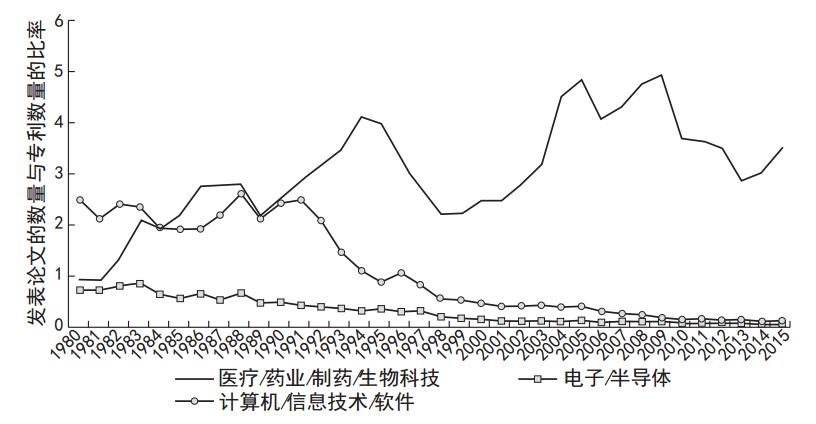

再次,法玛西亚公司(Pharmacia)、礼来制药(Lilly)、百时美施贵宝公司(Bristol Myers Squibb)、辉瑞公司(Pfizer)和安进公司(Amgen)等生命科学企业发表的论文数量大幅攀升。以辉瑞公司和安进公司在21世纪头十年发表论文的情况为例,它们发表论文的数量上升趋势与研发支出的增长保持同步。在此期间,制药业表现出的一个关键特征是企业合并此起彼伏。然而,笔者将它与其他同样出现大量企业合并现象的行业进行对比后,发现生命科学企业发表论文的情况并不是由合并活动造成的。图10展示了主要行业中平均每家企业发表的论文数量与平均每家持有的专利数量之间的比率。数据显示在生命科学领域,这个比率从20世纪80年代接近1的水平达到近年来的2—3。与此相反,无论计算机/信息产业/软件业还是电子/半导体业,它们的论文发表数量/专利数量比在这一时期几乎减少了一半。

|

|

|

图10 每家企业发表论文的数量与它们持有的专利之间的比率(按产业部门划分)

|

| 注:本图展示了三个产业中,企业发表的论文数量与专利数量的比率情况。我们计算每家公司发表的论文数量时,将科睿维安科学网中收录的论文与Compusat数据库中研发资本存量超过1000万美元的企业进行了匹配。笔者计算每家公司持有的专利时,将欧洲专利局全球专利统计数据库中专利受让人的姓名与前文提到的公司进行了匹配[请参见Arora et al.(2017)了解匹配过程的具体细节]。发表的论文数量与专利数量的比率是用每家企业发表的论文数量除以每家企业持有的专利数量。 |

除了企业的平均规模扩大以外,还有其他几个看起来比较合理的理由解释了为什么制药业和生物科技业逆势而行,发表的论文数量持续增长。首先,在生命科学领域,上游研究的商用性明显强于制造业等其他产业研究成果的商用性(这里的上游研究指大学开展的研究或在科学期刊上发表的研究)。譬如在20世纪90年代中期,制药业研发实验室的管理者中有58%表示学界或政府实验室的研究成功地提出了全新的项目构想,远远超出制造业中持同样观点的人的比重,在制造业中,有32%的研发实验室管理者认为学界或政府实验室开展的研究提出了新的创意(Cohen et al.,2002)。其次,人们认为比起其他产业,制药业的专利能够更有效地保护产品销量和知识的商业化过程,与此息息相关的是,制药业的技术市场尤为活跃。可见生命科学领域的研究投资回报或许要高于其他产业。特别是大型制药公司,它们必须自己开展部分研究才能胜任技术买方的角色。再次,药品需要经历监管审批过程,而在科学期刊上发表论文可以展示新产品的效力,有助于推进审批。此外医药产品的推广还需要医师的合作,因为医师接受产品后才会在药方中使用它。这意味着要使人们采用新药,还需要中间机构使他们确信药品质量合乎标准,通过在科学期刊上发表论文就可达到这个目的(Azoulay,2002;Hick,1995)。

图11 1980—2015财年联邦政府对特定细分领域的科研资金支持

|

| 注:本图利用联邦研发经费(Federal Funds for Research and Development)的数据序列重复了Merrill(2018)中图4的研究。这些数据可以从https://www.nsf.gov/statistics/srvyfedfunds/Biology查到,其中不包括环境科学。其他行业包括化工、计算机科学、材料工程、冶金和电气工程。 |

最后,联邦政府通过国立卫生研究院为生物医学研究提供的资金全面上升,从1980年的25亿美元上升至2001年的150亿美元,进而于2015年达到290亿美元。图11表明生命科学获得的联邦政府资金大幅上升,远远超过联邦政府对化工、计算机科学、材料和电气工程等其他行业的资金支持。看起来这促使企业发表了更多论文,不仅那些获得国立卫生研究院资助的企业发表的论文增加了,其他可以自由地借助新出现的公共资源(如基因组序列)提高研究生产率的企业也是如此。不过,生命科学的特别之处在于它将各种元素汇聚了在一起,这或许可以解释为什么它发表的论文数量在所有行业中卓然独立。

总而言之,在新的创新生态体系中,大学和小型初创企业与老牌大企业之间的创新分工在加深:大学专业从事基础研究,小型初创企业将前景广阔的研究发现转化为发明创造,而老牌大企业专门从事产品开发及其商业化(Arora and Gambardella,1994)。事实也的确如此。阿罗拉等人(2016)调研了6000余家制造业企业和服务业企业后发现,在2007年至2009年,49%的创新企业声称它们最重要的新产品来自外部资源。这样看来,小企业的比较优势在于发明创造,而大企业的优势在于进一步开发这些发明成果。因此,大企业投资自身的科研实力,与其说是为了创造知识,不如说是为了成为合格的知识买方。

4.4为什么企业的研究日渐式微?

大企业削减自己的科研力量是多个因素共同作用的结果。随着竞争加剧,发明创新和商业化之间的时间间隔不断缩短,企业越来越难从自己的内部研究中获益。标准理论表明存在知识溢出,特别是知识溢出到对手企业时,企业会减少科研活动。阿罗拉等人(2017)的研究结果支持了这个直觉判断。他们的研究表明,在1980年至2015年间,知识溢出到对手企业的情况大幅增加。(*14.本文衡量“溢出”时主要采用了企业的专利申请材料引用竞争对手发表的论文的次数。)正如曾在贝尔实验室工作的研究者安德鲁·奥德利茨科(Andrew Odlyzko,1995,第4页)强调的那样:

静电复印术由卡尔森在1937年发明,但直至1950年,施乐公司才将它商业化。此外,在这种技术商业化的前后几年里,人们对它兴趣寥寥。施乐公司成功地发明了一系列相关技术并获得它们的专利,而其他机构几乎没有采取任何动作。这使得施乐公司在二十多年的时间里垄断了这项新技术带来的所有收益……相比之下,1987年伯诺兹(Bednorz)和缪勒(Muller)宣布他们在IBM苏黎世实验室发现了高温超导体后,休斯敦大学、阿拉巴马大学和贝尔实验室等机构只用了短短几周,就在此基础上取得更加深入的重大发现。因此,尽管高温超导体已经发展成为一个极具商业价值的领域,但IBM仍然不得不与其他持有相关专利并因此对高温超导产品的研发至关重要的企业分享这项技术带来的巨大收益。

还有一个因素降低了大企业从内部研究中获益的能力,即企业的业务范围出现了不断收缩的趋势。从20世纪80年代起,华尔街的投资者不断对大型上市公司施压,要求它们“不要脱离本行”并剥离与主业无关的部门。然而,多元化的公司可能恰恰最有条件开发前景不明朗的科研成果,因为正如理查德·纳尔逊(Richard Nelson,1959,第302页)强调的那样:“拥有广泛的技术基础就能保证无论选择哪个研究方向,最终都有可能取得成果,使赞助企业从中获益。”因此,随着企业将越来越多的精力和资源集中在核心市场上,它们投资于科研的动机必然会下降。此外,贸易、外包和境外生产或许也削弱了企业投资于研究的激励。譬如,生产制造转移到远离研发的地点后,研究和生产之间的互动会减少,结果阻碍了创新。

大企业开始减少对内部研究的投资,不仅因为这些投资的价值越来越小,而且因为它们越来越容易从外部获取知识和发明成果。从历史上看,很多企业设立大型实验室的部分原因是政府反垄断的压力遏制了大企业通过收购兼并发展壮大的能力。在20世纪30年代,如果一家领先企业想不断扩张,它就必须开拓新市场。由于通过收购兼并实现扩张的途径受到反垄断压力的制约,而且大学和独立发明家没有什么研究成果可供出售,所以这些领先企业除了投资内部研发以外无计可施。然而到了80年代,反垄断政策有所放宽,改变了这种状况。相对于开展内部研究,企业通过收购发展壮大的可行性更强,因此企业投资内部研究的需求也相应减少。

大学研究欣欣向荣可能也是企业从外部购买知识更加轻松便利的原因。过去企业实验室大展拳脚时,大学研究和初创企业的发明成果寥寥无几。为了源源不断地创造出高质量发明,大企业必须自行开展内部研究,特别是通过创建大型实验室来达到这个目的。不过正如前文讨论的那样,随着时间的推移,大学和小企业日益成为更加可靠的发明成果来源。外部研究的规模逐日扩大,企业实验室也越来越难以跟上技术变革的步伐。

此外,外部技术市场相对于内部研究的吸引力越来越大。20世纪80年代,保护知识产权的力度大大加强,降低了技术交易被没收的风险。线上平台产生的传播作用和科技市场中介的兴起,前者如宝洁公司的“联结+开发”(Connect+Develop)模式,后者如yet2.com网络技术交易市场平台和InnoCentive创意交易市场平台,导致创新活动更容易订立合同且成本更低,并且减少了技术市场上的摩擦。这些变化都提升了技术市场的吸引力,相应降低了企业内部研究的吸引力。

5.大型企业实验室和创新生态体系

本节首先强调了美国生产率增长在20世纪先升后降,随后表明这个过程与大型企业实验室的兴衰轨迹基本吻合。

笔者在本节中认为,大型企业实验室或许是健康的创新生态体系的重要组成部分(它们产生的作用往往没有得到认可)。尽管我们并不否认创新分工进一步细化时,由此产生的创新专业化会带来一定裨益,但我们也指出大型企业实验室的消亡会产生一定的社会代价。尽管大企业从内部研究中无利可图,纷纷撤出自己的研究力量,但这种变化或许对社会有百害而无一利。

5.1大型企业实验室的原创发明成果与众不同

有很多原因解释了为什么大型企业实验室的发明创造不同于大学和初创企业的成果。

5.1.1企业实验室致力于通用技术

由于企业实验室往往隶属于一体化的在位大企业,所以它们有强大的激励重点关注系统性创新或架构创新。卡普尔(Kapoor,2013)的研究结果与这个论断完全相符。他探究了半导体业的垂直分解,发现一体化的在位企业重新调整了自己的研究活动,更倾向于开展系统性创新(系统性创新需要各个生产阶段和参与者之间广泛开展协调和沟通),而较少关注自主创新(自主创新不需要生产阶段和参与者进行太多调整)。莱库奥纳·托拉斯(Lecuona Torras,2017)还发现大企业更可能利用通用技术引入手机方面的架构创新。有不少轶事证据(anecdotal evidence)表明,这种行为确实存在:譬如克劳德·香农(Claude Shannon)对信息理论开展的研究得到了贝尔实验室的支持,因为通信网络的效率提高必然使美国电话电报公司获得最多益处(Gertner,2013)。IBM认为领先别人掌握下一代革命性芯片设计,会使自己在行业中占尽先机,为此它研发出扫描电子显微镜,并进一步探索了电子局域化、非平衡超导和弹道电子运动,成就了纳米科学的里程碑式发展(Gomory,1985;Rosenberg,1994,第258页)。最后,近年来企业在机器学习类出版物上发表的论文数量激增,表明谷歌和脸书等大企业面向学界发表的研究或软件包更多(这些企业都掌握着科研成果商业化所需的互补性资产,如用户数据)。这是因为机器学习领域实现总体突破时,大企业获得的益处最多(Hartmann and Henkel,2019)。

5.1.2企业实验室解决实际问题

企业实验室的目标在于解决切实存在的具体问题。这种以具体任务为导向的模式会限制研究人员的自由度,但也降低了纯理论反思的风险,并加速了科学向商业应用转化的进程。此外,和那些要拼尽全力生存下来的小企业不同的是,大型实验室可以为研究人员提供资源,并允许他们有所懈怠,从而产生真正有开创性的研究。因此,企业实验室或许会将这两个世界的最大优势相结合。另一方面,它们的研究与实际问题息息相关,这样得到的研究成果很可能有重大的产业应用。不过另一方面,这种联系并不牢固,所以它们取得的成果更倾向于应用型研究,从而限制了它们的科研价值。安德鲁·奥德利茨科强调了贝尔实验室对商业必要性的重视:

贝尔实验室与市场保持着联系,因此与现实存在的问题息息相关,这一点非常重要。这种联系并不紧密,所以实验室能够致力于研究很多长期问题。不过这种联系终究是存在的,因此它们开展的很多看似徒劳无功的研究是真正的创新性研究的核心所在,并不全然是白费力气的,而且目标更精确,也不会像大学研究那样受到惰性的困扰。(*15.这部分引用来源于Andrew Odlyzko写给《华尔街日报》的信件,可在http://www.dtc.umn.edu/odlyzko/misc/wsj-bell-labs-20120326查到。笔者访问该网址的日期为2019年2月18日。)

5.1.3企业实验室涵盖多个学科而且资源更丰富

大企业实验室的发明成果可能与大学或初创企业的发明创造截然不同,这是因为大企业的财力更雄厚,而且可以将不同知识流和各种能力结合起来解决跨学科问题(Tether,1998;Pisano,2010)。譬如,如果贝尔实验室没有把卓尔不群的理论造诣和工程技能结合起来,就不可能创造出晶体管。自20世纪40年代初开始,普杜大学的物理化学家卡尔·拉克-霍洛维茨(Karl Lark-Horovitz)、通用电气和其他机构就在努力推动固体电子学方面的研究。然而,只有贝尔实验室的跨学科团队囊括了必不可少的物理学家、冶金学家和化学家,成功解决了晶体管开发过程中涉及的很多理论和实践问题。

由于麻省理工学院的放射实验室曾在二战期间选择美国电话电报公司的西部电气公司制造雷达的逆电压整流器,所以该公司的冶金学家已经掌握了半导体净化技术和掺杂技术的第一手经验。后来贝尔实验室的冶金学家亨利·特雷尔(Henry Theurer)在1951年研发出区熔提纯法,在处理锗质结晶体时使其杂质能级达到百亿分之一。此外,也是贝尔实验室用戈登·蒂尔(Gordon Teal)的晶体提拉法制造出硅棒的正负接面。如果贝尔实验室的内部研究没有取得以上两项材料学成果,那么肖克利不可能发明晶体管(Gertner,2013)。

同样,霍尔布鲁克等人(Holbrook et al.,2000)强调,正是研发与制造之间的跨部门协调帮助仙童半导体公司取得两项重大突破:平面工艺和集成电路。反之,我们有理由认为无生产线企业很难完成这些创新,这些企业专门从事集成电路的设计工作,尽量规避建造和运营生产设施产生的高昂成本。

以人工智能(AI)研究为例,它清晰展现了大企业实验室的研究有别于大学/初创企业的研究。自2010年起,谷歌、IBM和脸书等大企业已经投入重金开展人工智能研究。哈特曼和汉克尔(Hartmann and Hankel,2019)近期的研究表明,2004年至2016年,企业在顶级人工智能期刊[如国际机器学习大会(International Conference on Machine Learning,ICML)]上发表论文的比重增长了两倍。企业作为先驱者,在深层神经网络(deep neural network,DNN)等专业领域开拓了研究工作。谷歌发表了许多具有里程碑意义的论文,如“Cat Paper”(Le et al.,2011)和“Google Translate Paper”(Wu et al.,2016)。它们证实了长短期记忆(Long-Short Term Memory,LSTM)等新算法对图像识别和语言翻译的有效性。尽管很多在谷歌参与这些项目的科学家也供职于大学[如斯坦福大学的吴恩达(Andrew Ng)和多伦多大学的杰弗里·辛顿(Geoffrey Hinton)],但出于以下三个原因,无论是大学还是风险资本支持的初创企业都不可能取得与谷歌相提并论的研究成果。(*16.Hinton是神经网络研究的先驱者,而且监督指导了Alexnet的实施过程(Hinton与脸书的Yann LeCunn和麦吉尔大学的Yoshua Bengio共同分享了2018年图灵奖)。Alexnet是2012年第一个使Imagenet大赛中的错误率下降到25%以下的算法。)

规模。2018年,谷歌雇用的人工智能研究人员达1700多人,而且收购了一系列专业研究人工智能的初创企业。它首先于2013年收购了杰弗里·辛顿的公司(即DNN research),随后于2014年收购了戴密斯·哈萨比斯(Demis Hassabis)的Deep Mind公司。谷歌等大企业还收集并维护了专有数据库,其规模远远超过了由大学创建并供公众使用的数据库。在机器学习领域,数据库较大时才能对算法进行实证验证,而且验证算法的工作很难通过分析完成。这意味着人工智能的前沿实证工作必然由拥有大量数据的企业来完成。孙晨等人(Sun et al.,2017)的研究表明,谷歌采用了JFT-300M数据库。这个数据库拥有3亿图像,且它们的标签超过3.75亿个(斯坦福大学的Imagenet数据库是对公众开放的大学数据库中规模最大的之一,它收集了100万个图像)。孙晨等人(2017)在实证层面展示了数据的规模不断扩大时,研究取得的成果也显著提升。从直觉判断,这一研究结果是合理的,但很难进行大规模验证。

跨学科。对神经网络开展研究时需要一个跨学科团队。学科领域的专家(如机器翻译中的语言学家)对需要解决的问题提出定义并评估研究成果;统计学家设计算法,并对算法的误差范围和优化过程建立理论学说;计算机科学家在使用算法的过程中努力提高其效率。“谷歌翻译”(Google translate)这篇论文有31位合著者,其中不少都是各自领域里的翘楚,这完全在意料之中(Wu et al.,2016)。看起来在这个领域里,大学研究与企业研究渐行渐远是大势所趋:哈特曼和汉克尔(2019)研究了2011年至2018年五次顶尖机器学习会议上发表的论文。笔者采用马克斯(Marx,2019)的数据核查了这些论文平均合著者人数,发现大企业的研究成果平均由4.3个人共同执笔,而中小企业的研究成果平均由3.4个人共同执笔,前者比后者多出近一个人。(*17.这五个会议为Knowledge Discovery and Data Mining(KDD)、Association for the Advancement of Artificial Intelligence(AAAI)、International Conference on Machine Learning(ICML)、International Joint Conferences on Artificial Intelligence(IJCAI)和Conference on Neural Information Processing Systems(NIPS)。这里所说的“大企业”指微软、谷歌、IBM、雅虎、丰田、百度、NEC公司、脸书、Adobe公司和领英。Hartmann and Henkel(2019)称它们是人工智能领域里发表论文最多的公司。)在合著者不足11人的发表论文中,大企业发布的论文占到总量的10%(合著者不足11人的论文共有20989篇,其中有2168篇是由大企业发表的),不过在合著者超过11人的论文中,大企业发布的论文占到总量的28%(合著者超过11人的论文有79篇,其中有22篇是这些大企业发表的)。对高质量论文的研究表明,大企业与中小企业撰写论文的团队规模也表现出同样的差异。在机器学习会议上发表且引用次数排名前10%的文章中,企业发表的论文有4.4位合著者,而非企业机构发表的论文有3.6位合著者。对于引用次数排名前1%的发表论文来说,它们也表现出这个模式,即企业发表论文的合著者人数(平均每篇论文4.4位合著者)多于非企业机构发表论文的合著者人数(平均每篇论文3.6位合著者)。

辅助设备。科学与工程学通力合作,也是“谷歌大脑”团队(Google Brain)具备的优势之一,而大学或风险资本支持的初创企业很难复制这一优势。为了执行Quoc Le写出的代码(Quoc Le是谷歌翻译项目的主导科学家之一),软件工程师将他写的代码转化为谷歌刚刚开发出来的Tensor Flow语言,而硬件工程师调试了谷歌专有的张量处理单元(Tensor Processing Unit,以下简称TPU)以排除故障,TPU是谷歌为神经网络的推理任务专门开发的。(*18.TPU是专门为深度神经网络设计的专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)。第一代TPU于2015年用于谷歌数据中心,其运行速度是当时GPU(图像处理器)运行速度的26倍。https://cloud.google.com/blog/products/gcp/an-in-depth-look-at-googles-first-tensor-processing-unit-tpu)。谷歌持续改进这些芯片,在两年的时间里开发出四代TPU芯片。只有麻省理工学院(开发了深度学习芯片Eyeriss)、佐治亚理工大学、苏黎世联邦理工学院(开发了加速器Nullhop)和玛德拉斯印度理工学院等少数大学对这类“人工智能加速型”芯片展开了研究,但它们的产品尚未广泛面市。

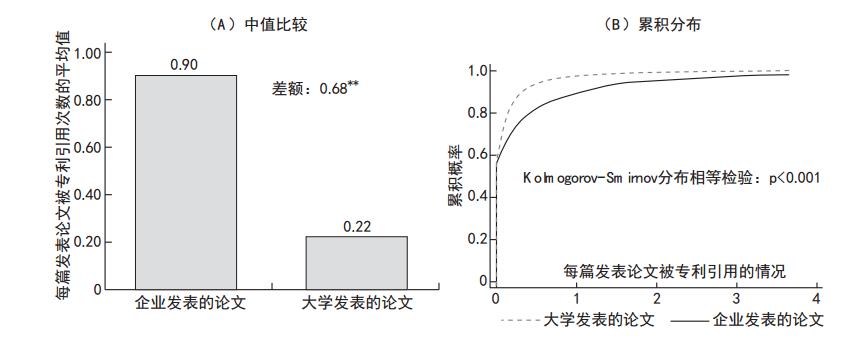

当大企业的研究(1)通用性更强、(2)与实际问题结合更紧密而且(3)跨越多个学科时,平均来说,它们的研究对发明家的价值高于大学研究对发明家的价值。如果的确如此,那么我们应该可以观察到,获得了专利的发明家更关注企业研究,而不是大学研究。

有轶事证据表明,许多企业已经根据“谷歌大脑”团队发表的神经网络研究成果开展了后续研究。现在用AlexNet或LSTM检验自己的算法已经成为研究人员的惯例,而AlexNet和LSTM都是由谷歌不断完善的。我们发现大企业发表的机器学习论文被专利申请材料引用的频率高于其他机构/个人发表的机器学习论文:在2011年至2018年,大企业发表的论文在KDD(国际数据挖掘与知识发现大会)、AAAI(美国人工智能学会)、ICML(国际机器学习大会)、IJCAI(国际人工智能联合大会)和NIPS(神经信息系统处理大会)发表的论文中占12%,但它们被专利引用的次数占总量的32%。

毕卡德(Bikard,2015)发现,对于同一项科学发现,企业发表的论文被引用的概率比大学发表的论文被引用的概率高出23%。我们还分别统计了1980年至2006年美国颁发的实用专利在文献描述部分引用企业发表的论文和大学发表的论文的情况,并对它们进行比较。我们的研究结果为毕卡德的预测补充了更宽泛的相关性证据。我们采用线性概率模型进行估算后发现,企业发表的论文被引用的可能性比大学发表的论文平均高出11%。我们控制了质量较差的大学、“应用类”期刊或科研质量的产业差异等因素产生影响的可能性,发现之前的研究结果仍然成立。图12.A形象地展现了这两类论文在引用可能性上的差异,而图12.B表明从专利的引用次数看,企业发表的论文相对于大学发表的论文一阶随机占优。

图12 专利引用大学发表论文与企业发表论文的情况

|

| 注:本图的样本包括样本期(1980—2006年)内,科睿维安科学网和科技会议文献引文索引(Conference Proceedings Citation Index-Science)中收录的排名前100的美国大学发表的论文以及样本企业发表的论文。每篇论文被专利引用的情况用1980年至2014年每篇发表论文被美国授予的企业专利和非企业专利引用的总数衡量(包括内部引用和外部引用)。图A对比了每篇企业发表的论文被专利引用次数的中值与每篇大学发表的论文被专利引用次数的中值。图B分别展示了企业发表的论文和大学发表的论文被专利申请引用次数的累积分布。每篇论文被专利引用的次数用样本中第99个百分位的近似值表示。关于本图的分析来源于Arora et al.(2017)。 |

5.1.4大型企业实验室或许会创造出重大的外部效益

除了创造出其他机构/个人无法创造出来的发明创新以外,大型企业实验室还可能创造出重大的外部效益。一个众所周知的案例是施乐公司的帕洛阿尔托研究中心。它在个人计算机的硬件和软件设计方面创造出很多根本性发明,如带图形用户界面的现代个人计算机。然而,它本身并没有从这些成果中获得太多益处。相反,这些发明多半被其他企业进行了商业化开发,其中最知名的是苹果和微软。尽管施乐公司显然未能将其创造力十足的实验室给它带来的利益完全内部化(受这些科研成果影响的产业与施乐公司的核心业务没有关联时,这种情况表现得更加显著),但几乎不可否认的是这些发明产生了巨大的社会效益。现在苹果和微软的市值加起来已经超过1.6万亿美元。

企业实验室可能产生的另外一类外部效益是分拆活动。克莱珀(Klepper,2015)系统地说明了分拆在美国创新生态体系中的重要性。他发现在很多高科技产业中(如早年间的汽车业、半导体业和激光业),分拆企业的表现都极为抢眼。阿格拉瓦尔(Agrawal et al.,2014)还发现,如果某个地区有众多获得专利的小规模实体与至少一家获得专利的大规模实体共存,那么当地的创新溢价极高。

这项分析有一个出乎意料的含义,即领先企业及其实验室管理不当有时反而是好事。仙童半导体公司和德州仪器之间的比较很有启发性。德州仪器的管理能力远远强于仙童半导体公司,但分拆出来的企业也少了不少。硅谷是作为一个科技中心繁荣起来的,尽管毗邻德州仪器的达拉斯-沃斯堡地区的半导体企业集群也十分重要,但它们对经济发展的重要性却远远逊于硅谷。我们可以认为,在促进多元化和创新方面,分拆企业驱动的增长远远强于经营有方的仙童半导体公司。同样,妄图集中管理或指引创新活动可能事与愿违。施乐的各个分拆企业的情形正是如此。正如有学者(Chesbrough,2002,2003)表明的,核心问题并不在于施乐最初分配给分拆企业的股权,而是它管理这些分拆企业的方式——它强迫公司的研究人员重点开发与其现有业务最接近的应用,阻止他们开展实验研究。需要再次说明的是,看起来集中控制岛(即大型企业实验室)与挤满众多初创企业和分拆企业的交易市场共存时,最有利于快速推进实验研究和经济增长。

6.政策环境

本节简要探讨了公共政策对美国创新生态体系产生的一些影响。

6.1反垄断

如第2.2.2节和第3.2节所示,过去一直激励很多大企业成立或扩大实验室的一个因素是它们在反垄断问题上受到的压力。在20世纪上半叶,人们担心经济力量和政治力量过度集中在占主导地位的企业手中,因此限制大企业通过并购发展壮大的能力。在此期间,如果大企业希望扩张自身规模,它们通常别无选择,只能投资于内部研发。

反垄断政策不仅激励了大企业投资于内部研发,有时还有助于技术扩散。这方面的突出案例是1956年司法部和美国电话电报公司就贝尔系统签署的“合意判决”(consent decree)。这是美国历史上最重要的反垄断判决(Watzinger et al.,2017)。这份判决书强迫贝尔将当时自己持有的所有专利免费提供给所有美国公司使用。因此在1956年,有7820项专利可供公众免费使用(占到美国未到期专利总量的1.3%)。这些专利涉及的技术多半是由贝尔系统内负责研究的子公司——贝尔实验室研发出来的。(*19.Moser and Voena(2012)也发现强制许可大幅刺激了创新。他们检验了一战后在《对敌贸易法案》(Trading with the Enemy Act)下推行强制许可的情况,以探究强制许可对美国发明创造产生的影响。他们分析了近13万件化工业发明,表明强制许可使国内发明增加了20%。)

强制许可大幅提升了其他机构以贝尔的专利为基础开展后续创新的活动。瓦辛格等人(Watzinger et al.,2017)的估算研究表明,后续创新增加了14%,对不同产业的影响不尽一致。在电信业,由于贝尔继续采用了排他性措施,所以后续创新没有大幅增长。然而,在电信以外的产业,后续创新如雨后春笋般迅速发展起来(增长了21%)。这主要是受到新企业和小企业的驱动,而且它们取得的成果远远超出贝尔因激励弱化而减少的创新。瓦辛格等人在深入的案例分析中展示了这份判决书如何加速了晶体管技术的扩散,而晶体管技术是20世纪最重要的技术之一。

很多观察者都认定这份“合意判决”对美国在二战后的创新产生了决定性的影响,特别是创造出全新的产业。正如英特尔创始人戈登·摩尔(Gordon Moore)强调的那样:“在商业半导体业的发展史上,最重要的一个进展……是1949年对[贝尔系统]提起的反垄断诉讼……商业半导体业由此‘切实地在美国萌芽生长’……贝尔实验室的自由许可政策和很多重要人物之间直接产生了关联,这些重要人物包括离开贝尔实验室创建了德州仪器的戈登·蒂尔和同样离开贝尔实验室,受贝克曼仪器公司(Beckman Instruments)的支持在帕洛阿尔托创办了肖克利半导体实验室(Shockley Semiconductor)的威廉·肖克利,由此……开启了硅谷的繁荣之路”(Wessner,2001,第86页,转引自Watzinger et al.,2017)。

彼得·格林德列和戴维·蒂斯(Peter Grindley and David Teece,1997)等学者对此持相同看法:“受到[反垄断政策]影响的美国电话电报公司许可政策一直是对经济发展最无人喝彩的贡献之一。考虑到它在国内外创造出来的财富,它的贡献或许远远超过‘马歇尔计划’”(转引自Watzinger et al,2017)。

自20世纪80年代开始,企业在反垄断问题上受到的压力逐渐减弱,而且除了内部研究以外,企业还可以通过收购发展壮大。企业投资于内部研究的激励随之减弱。然而,随着谷歌、脸书和亚马逊等业界巨头持续扩张并积聚市场力量,政界对此的强烈反应和更加严苛的反垄断审查或许会卷土重来。就像杜邦和贝尔在20世纪时那样,这些新兴经济巨头或许会利用自己的研究以及它们对军事及/或地缘政治的影响,抵制咄咄逼人的反垄断措施。

6.2《拜杜专利和商标法修正案》与大学研究

有很多政策引导了研发和商业化的进展。本文主要研究了与大学研究商业化息息相关的一项政策,即《拜杜专利和商标法修正案》。《经济学人》称它“或许是美国颁布的最激动人心的法案”。这部法案于1980年由国会推出,旨在推动大学科研的商业化进程。(*20.https://www.economist.com/technology-quarterly/2002/12/12/innovations-golden-goose.)它废除了之前美国政府对大学创新的所有权,将联邦政府资助的大学研究的所有权赋予大学。尽管我们对它能在多大程度上鼓舞科研持不可知论,但《拜杜专利和商标法修正案》不可能完全填满企业从科研中撤出后留下的缺口。

改变发明成果的产权是否会激励大学研究的商业化进程?相关证据得出的结论不尽一致。譬如,尽管1999年美国大学的专利申请率几乎是1980年的5倍,但莫维利和萨姆帕特(Mowery and Sampat,2004)发现,没有证据表明《拜杜专利和商标法修正案》导致当时的发展趋势出现结构性转变。还有学者(Ouellette and Tutt,2019)利用当时最大的数据库重新探究了一个问题:发明家从专利使用费中获得的比例较高时,是否会促进相关发明活动?他们发现官方的专利使用费分成政策提高发明家在专利许可收入中的分成占比后,并没有促使学界创造出更多专利。此外,他们还探究了大学里最活跃的专利权所有者在大学之间的流动情况。他们研究了130起横向调动,并计算了发明家在之前就职的机构和调动后的机构工作时分别从发明使用费中获得的预期比例,由此否定了一个假设,即持有专利较多的学者往往会流动到自己能获得更高专利使用费分成的学校。

与此相反,维德和琼斯(Hvide and Jones,2018)发现产权分配对创新产生了重要影响。他们探究了挪威中止“教授特权”(professor’s privilege)后产生的影响。挪威推行这项改革后,原先大学研究人员完全拥有其发明所有权(即“教授特权”)的体系,彻底转向了发明者只拥有少部分产权的体系(剩下的产权归大学拥有),这和美国当前的体系完全一样。这项改革产生了事与愿违的影响完全在意料之中。发明的所有权从研究人员转移到大学后,发明的质量和数量双双下降,而且大学研究人员创建的初创企业减少了50%左右。专利申请率的下降幅度与此大体相当。挪威推行这项改革后,大学研究人员成立的初创企业相对于控制组增长放缓,大学专利被引用的次数也下降。总的来说,这项改革降低了研究人员持有的专利比例,看起来已经抑制了大学创新。

尽管《拜杜专利和商标法修正案》很可能提高了大学研究人员在商业化活动中的参与度,但看起来这种影响并不大。此外,它建议的机制很大程度上依靠初创企业和大学分拆企业开发大学的发明成果,而这些企业需要得到私人投资者或风险资本的支持。这些措施不仅影响了技术进步率,而且影响了技术发展的方向。

6.3任务导向型机构

企业实验室在美国的创新生态体系中发挥了重要作用,因为它们的研究指明了具体实际问题的解决方案。不过,重视研究成果的潜在实用性并不是企业实验室特有的特点。

马祖卡托(Mazzucato,2018,第804页)将任务导向型政策定义为“依靠前沿知识实现具体目标的系统性公共政策”。这些目标是由国立卫生研究院(NIH)、国防高等研究计划署和能源高等研究计划署(Advanced Research Projects Agency-Energy, ARPA-E)等机构提出的。在美国,任务导向型机构已经相当成熟地主导了用于科研的公共资金(Mowery,1997;Sampat,2012)。譬如2008年,仅国立卫生研究院这一家机构就资助了美国近30%的医学研究。

阿祖莱等人(Azoulay et al.,2019)探讨了研究经费中的“高等研究计划署模式”的显著特点。首先,它必须有可能围绕技术任务或一系列全局目标组织研究方向。譬如,国防高等研究计划署的任务是“对国家安全领域的突破性技术进行关键投资。”(*21.https://www.darpa.mil/about-us/mission.)阿祖莱等人(2019,第88页)强调:“对处于S曲线初始阶段的技术领域,高等研究计划署模式得到了优化,在这个阶段,技术已经出现,但相对来说无人涉足,拥有巨大的发展潜力。”由于高等研究计划署模式支持的研究以任务为导向,所以与基础研究截然不同。此外,由于它关注的不是取得递增式进展,而是实现“具有变革性的进步”,所以也不同于纯粹的应用研究。高等研究计划署资助的研究或许会将学科前沿大幅向前推进,但这只是它在实现重大技术进步这一主要目标时产生的附带结果。

为了实现这个目标,高等研究计划署这类机构与大学、政府实验室和创新生态体系中的大小企业携手合作。国防高等研究计划署的资金一直行之有效地支持了小规模科技企业的增长。这些企业迅速认识到创新对其生存的重要性,而且往往对小额资助而非大型国防合同做出更积极的反应(Mazzucato,2015)。总体上,军队采购在半导体和激光等很多科技类产业中大力推动了分拆企业和初创企业的创新活动。在20世纪60年代,国防高等研究计划署甚至资助卡内基梅隆大学等众多美国大学开设计算机科学系,支持培育科技人力资本。此外,同样重要的是,“国防高等研究计划署官员作为商业和科技的中间人,介绍大学研究人员与有志于创业的企业家相互认识;他们还帮助初创企业与风险投资人相互对接;寻找大企业对已有科技进行商业化;或者协助企业获取政府采购合同以支持科技的商业化进程”(Mazzucato,2015,第77页)。马祖卡托得出的结论是,借助这个全新的生态体系,“政府有能力在动员大企业、小企业、大学和政府实验室开展创新方面发挥领导作用”(同上,第77页)。

要想评估任务导向型机构及其资金对技术变革产生的影响绝非易事。人们一直盛赞国防高等研究计划署,因为它不仅开发出重要的军事科技(如精密武器和隐身技术),而且对很多根本性的民用创新做出了贡献,如因特网、自动语音识别、语言翻译和全球定位系统接收机。如前所述,联邦政府通过国立卫生研究院为生物医学研究提供的资金大幅上升,从1980年的25亿美元增长至2015年的290亿美元。这或许对生命科学企业做出了贡献,使它们没有像其他产业那样撤出科研力量。(*22.Azoulay et al.(2018)发现美国国立卫生研究院的资助刺激了私营部门的专利申请活动:国立卫生研究院投入的资金每增加1000万美元,私营部门持有的专利会增加2.7个。与支持初始研究的资金不同的是,国立卫生研究院资助的研究中有一半创造出可用于治疗疾病的专利。他们估算了文献中记载的专利的市值,发现美国国立卫生研究院的资金每增加1000万美元,企业的市值会增加3020万美元。他们还研究了新药累计订单金额的平均贴现值,发现国立卫生研究院的资金每增加1000万美元,新药的销量会增加2340万美元至1.874亿美元。)

在大企业逐渐放弃内部研究的环境下,任务导向型机构在支持公私研究方面发挥的重要性可能日益突出。马祖卡托(2018)和阿祖莱等人(2019)就如何为任务导向型机构配备人员并组织和管理它们提出了宝贵的见解。

7.结语

在所谓的美国资本主义“黄金年代”,大企业实验室是开展研究的重要场所,也是科技进步的重要来源。在“黄金年代”的萌芽阶段,大学研究的规模还很小(当然这是与当下的规模相比较而言的),而且它们的研究质量参差不齐。随着时间的推移,大学研究逐步壮大,并且得到联邦政府的大力支持。恰好在这一时期,在位企业拥有强大的市场力量,但受到咄咄逼人的反垄断行动的遏制(或许这远非巧合)。

尽管企业研究取得的卓越成果有目共睹,但企业研究(特别是大型企业实验室)逐渐失去投资者的青睐,最终管理者也不再重视它们。科研的中心转向大学研究和旨在利用大学实验室的科技成果实现发展的初创企业,这些初创企业往往获得风险投资的支持。企业开始从外部资源获取创意和发明成果,希望将它们与自己的下游开发能力和产业化能力相结合。

这种愿景没有完全实现,至少目前尚未实现。尽管创新分工与时俱进,不断完善,但它面对的挑战也越来越严峻。大学研究与企业研究截然不同。大学研究的任务导向性较弱,而且规模不大,往往集中于单一学科,这意味着大学研究产出的往往是见解,而且这些见解需要继续开发和探索才能得到可商用的发明成果。事实已经证明,这种模式的复杂程度和挑战性超出了人们的预期。

看起来企业研究不会重拾昔日的荣光。大企业大规模招募数据科学家、机器学习专家和经济学家的举动,似乎预言了一个完全不同的未来。笔者并不认同这一点。在一段时期内,通过摘取“低垂果实”快速取得成果的做法(如优化拍卖或广告宣传的方式)或许会掩盖问题,但是以盈利为目的的企业在管理内部的长期研究时,面对的根本性挑战仍然令人敬畏。换句话说,尽管企业雇用数据科学家和经济学家后会大幅提升自己的效率,但只有少数案例表明这么做能创造出全新的市场,而且在位企业仍然依赖外部发明推动自身的增长。因此,从长远看,大学研究仍然是此类发明的主要创意来源。如何持续开展经济实验探寻最有效的方法,将大学的科学洞察力转化为技术进步并最终提升生产率,这一问题对未来的繁荣昌盛仍然至关重要。

(刁琳琳 译)

参考文献

Agrawal,A.,Cockburn,I.,Galasso,A.,and Oettl,A.(2014).Why are some regions more innovative than others?The role of small firms in the presence of large labs.Journal of Urban Economics,81:149-165.

Arora,A.,Belenzon,S.,and Patacconi,A.(2018).The decline of science in corporate R&D.Strategic Management Journal,39(1):3-32.

Arora,A.,Belenzon,S.,and Sheer,L.(2017).Back to Basics:Why do Firms Invest in Research?

Arora,A.,Cohen,W.M.,and Walsh,J.P.(2016).The acquisition and commercialization of invention in American manufacturing:Incidence and impact.Research Policy,45(6):1113-1128.

Arora,A.,Fosfuri,A.,and Gambardella,A.(2004).Markets for technology:The economics of innovation and corporate strategy.MIT press.

Arora,A.and Gambardella,A.(1994).The changing technology of technological change:general and abstract knowledge and the division of innovative labour.Research Policy,23(5):523-532.

Atkinson,R.C.and Blanpied,W.A.(2008).Research Universities:Core of the US science and technology system.Technology in Society,30(1):30-48.

Azoulay,P.(2002).Do pharmaceutical sales respond to scientific evidence?Journal of Economics & Management Strategy,11(4):551-594.

Azoulay,P.,Fuchs,E.,Goldstein,A.P.,and Kearney,M.(2019).Funding breakthrough research:promises and challenges of the ARPA Model.Innovation Policy and the Economy,19(1):69-96.

Azoulay,P.,Gra_Zivin,J.S.,Li,D.,and Sampat,B.N.(2018).Public R&D investments and private-sector patenting:evidence from NIH funding rules.The Review of Economic Studies,86(1):117-152.

Bhaskarabhatla,A.and Hegde,D.(2014).An organizational perspective on patenting and open innovation.Organization Science,25(6):1744-1763.

Bikard,M.(2015).Peer-Based Knowledge Validation:A Hurdle to the Flow of Academic Science to Inventors.Available at SSRN,2333413.

Birr,K.(1979).Industrial research laboratories.The Sciences in the American Context (Washington,DC,1979).

Block,F.and Keller,M.R.(2009).Where do innovations come from?Transformations in the US economy,1970-2006.Socio-Economic Review,7(3):459-483.

Bloom,N.,Jones,C.I.,Van Reenen,J.,and Webb,M.(2017).Are ideas getting harder to find?Working Paper,National Bureau of Economic Research.

Boroush,M.(2017).National Patterns of R&D Resources:2014-15 Data Update.Technical Report NSF 17-311,National Science Foundation,Arlington,VA.

Bromberg,J.L.(1991).The laser in America,1950-1970.Cambridge,Mass.:MIT Press,c1991.

Bruce,R.V.(1987).The launching of modern American science,1846-1876.New York:Knopf:Distributed by Random House,1987.

Bush,V.(1945).Science:The endless frontier.Transactions of the Kansas Academy of Science(1903-),48(3):231-264.

Chesbrough,H.(2002).Graceful exits and missed opportunities:Xerox’s management of its technology spin-off organizations.Business History Review,76(4):803-837.

Chesbrough,H.(2003).The governance and performance of Xeroxs technology spin-off companies.Research Policy,32(3):403-421.

Cohen,W.M.,Nelson,R.R.,and Walsh,J.P.(2002).Links and impacts:the influence of public research on industrial R&D.Management Science,48(1):1-23.

Council,N.R.(1980).Industrial research laboratories of the United States,including consulting research laboratories.Washington,D.C.:National Research Council of the National Academy of Sciences.

Council,N.R.(1998).Industrial research laboratories of the United States,including consulting research laboratories.Washington,D.C.:National Research Council of the National Academy of Sciences.

Flamm,K.(1988).Creating the computer:government,industry,and high technology.Brookings Institution Press.

Furman,J.L.and MacGarvie,M.(2009).Academic collaboration and organizational innovation:the development of research capabilities in the US pharmaceutical industry,1927-1946.Industrial and Corporate Change,18(5):929-961.

Gambardella,A.(1995).Science and innovation:The US pharmaceutical industry during the 1980s.Cambridge University Press.

Geiger,R.L.(1986).To advance knowledge:the growth of American research universities,1900-1940.New York:Oxford University Press,1986.

Geiger,R.L.(1993).Research and relevant knowledge:American research universities since World War II.New York:Oxford University Press,1993.

Geiger,R.L.(2004).Knowledge and money:research universities and the paradox of the marketplace.Stanford,Calif.:Stanford University Press,2004.

Gertner,J.(2013).The idea factory:Bell Labs and the great age of American innovation.New York:Penguin Books,2013.

Gomory,R.E.(1985).Research in industry.Proceedings of the American Philosophical Society,129(1):26-29.

Gordon,R.J.(2016).The rise and fall of American growth:the U.S.standard of living since the Civil War.Princeton Economic History of the Western World.Princeton,[New Jersey];Oxford,[England]:Princeton University Press,2016.

Graham,S.J.,Marco,A.C.,and Myers,A.F.(2018).Patent transactions in the marketplace:Lessons from the uspto patent assignment dataset.Journal of Economics & Management Strategy,27(3):343-371.

Grindley,P.C.and Teece,D.J.(1997).Managing intellectual capital:licensing and cross-licensing in semiconductors and electronics.California management review,39(2):8-41.

Guellec,D.and de La Potterie,B.V.P.(2007).The economics of the European patent system:IP policy for innovation and competition.Oxford University Press on Demand.

Guenther,A.,Kressel,H.,and Krupke,W.(1991).Epiloge:The Laser Now and in the Future.In The Laser in America,1950-1970,pages 228-248.MIT Press,Cambridge,Mass.

Hartmann,P.and Henkel,J.(2019).The Rise of Corporate Science in AI.

Hecht,J.(1992).Laser Pioneers.Academic Press Inc.,San Diego,revised edition.

Henderson,R.,Ja_e,A.B.,and Trajtenberg,M.(1998).Universities as a source of commercial technology:a detailed analysis of university patenting,1965-1988.Review of Economics and statistics,80(1):119-127.

Hicks,D.(1995).Published papers,tacit competencies and corporate management of the public/private character of knowledge.Industrial and Corporate Change,4(2):401-424.

Hiltzik,M.A.and others(1999).Dealers of lightning:Xerox PARC and the dawn of the computerage.Harper Collins Publishers.

Holbrook,D.,Cohen,W.M.,Hounshell,D.A.,and Klepper,S.(2000).The nature,sources,and consequences of firm differences in the early history of the semiconductor industry.Strategic Management Journal,21(1011):1017-1041.

Hounshell,D.and Smith,J.K.J.(1988).Science and corporate strategy:Du Pont R&D,1902-1980.Cambridge[Cambridgeshire];New York:Cambridge University Press,1988.48.

Hounshell,D.A.(1988).The Making of the Synthetic Fiber Industry in the United States.

Hvide,H.K.and Jones,B.F.(2018).University Innovation and the Professor’s Privilege.American Economic Review,108(7):1860-98.

Ja_e,A.B.and Lerner,J.(2006).Innovation and its discontents.Innovation Policy and the Economy,6:27-65.

Kandel,E.,Kosenko,K.,Morck,R.,and Yafeh,Y.(2018).The great pyramids of America:Arevised history of US business groups,corporate ownership,and regulation,1926-1950.Strategic Management Journal.

Kapoor,R.(2013).Persistence of integration in the face of specialization:How firms navigated the winds of disintegration and shaped the architecture of the semiconductor industry.Organization Science,24(4):1195-1213.

Kevles(1979).Physics,Mathematics,and Chemistry Communities.In Oleson,A.and Voss,J.,editors,The Organization of knowledge in modern America,1860-1920,pages 139-172.Johns Hopkins University Press,Baltimore.

Kevles,D.(1979).The physics,mathematics,and chemistry communities:A comparative analysis.In Oleson,A.and Voss,J.,editors,The Organization of Knowledge in Modern America,1860-1920,pages 139-172.Johns Hopkins University Press,Baltimore.

Klepper,S.(2015).Experimental capitalism:the nanoeconomics of American high-tech industries.Princeton University Press.

Kline,R.R.(1992).Steinmetz.Johns Hopkins University Press.

Kuznets,S.(1971).Nobel Prize Lecture:Modern Economic Growth:Findings and Reflections.Nobelprize.org.

Lamoreaux,N.R.and Sokoloff,K.L.(1999).Inventors,firms,and the market for technology in the late nineteenth and early twentieth centuries.In Learning by doing in markets,firms,and countries,pages 19-60.University of Chicago Press.

Le,Q.V.,Ranzato,M.,Monga,R.,Devin,M.,Chen,K.,Corrado,G.S.,Dean,J.,and Ng,A.Y.(2011).Building high-level features using large scale unsupervised learning.arXiv:1112.6209[cs].arXiv:1112.6209.

Lecuona Torras,R.(2017).Adjust the mirror:The pioneering role of firms that develop products and general purpose technologies in introducing architectural innovations.

Lee,J.(2003).Innovation and strategic divergence:An empirical study of the US pharmaceutica lindustry from 1920 to 1960.Management Science,49(2):143-159.

Lerner,J.(2000).Assessing the contribution of venture capital.the RAND Journal of Economics,31(4):674-692.

Maclaurin,W.R.(1953).The sequence from invention to innovation and its relation to economic growth.The Quarterly Journal of Economics,pp.97-111.

Mahoney,T.(1959).The merchants of life:an account of the American pharmaceutical industry.Harper.

Malerba,F.(1985).The semiconductor business:The economics of rapid growth and decline.University of Wisconsin Press.

Markel,H.(2013).Patents,Profits,and the American People—The Bayh-Dole Act of 1980.New England Journal of Medicine,369(9):792-794.

Marx,M.(2019).Patent Citations to Science.type:dataset.

Mazzucato,M.(2015).The entrepreneurial state:debunking public vs.private sector myths.NewYork,NY:Public Affairs[2015].

Mazzucato,M.(2018).Mission-oriented innovation policies:challenges and opportunities.Industrial and Corporate Change,27(5):803-815.

Merrill,S.A.(2018).Righting the Research Imbalance.Technical report,The Center for Innovation Policy at Duke Law.

Moser,P.and Voena,A.(2012).Compulsory licensing:Evidence from the trading with the enemyact.American Economic Review,102(1):396-427.

Mowery,D.(1997).The Bush report after 50 years:blueprint or relic?Science for the 21stcentury.Washington,DC:American Enterprise Institute.

Mowery,D.and Rosenberg,N.(1998).Paths of innovation:technological change in 20th-century America.Cambridge;New York:Cambridge University Press,1998.

Mowery,D.C.(2009).Plus ca change:Industrial R&D in the third industrial revolution.Industrial and corporate change,18(1):1-50.

Mowery,D.C.and Rosenberg,N.(1991).Technology and the pursuit of economic growth.Cambridge University Press.

Mowery,D.C.and Rosenberg,N.(1993).The US national innovation system.In National innovation systems:A comparative analysis,pages 29-75.Oxford University Press.

Mowery,D.C.and Rosenberg,N.(1999).Paths of innovation:Technological change in 20th-century America.Cambridge University Press.

Mowery,D.C.and Sampat,B.N.(2004).The Bayh-Dole Act of 1980 and university industry technology transfer:a model for other OECD governments?The Journal of Technology Transfer,30(1-2):115-127.

Nelson,R.R.(1959).The simple economics of basic scientific research.Journal of Political Economy,67(3):297-306.

Odlyzko,A.(1995).The decline of unfettered research.Unpublished,University of Minnesota,http://www.dtc.umn.edu/~odlyzko/doc/decline.txt.

Ouellette,L.and Tutt,A.(2019).How Do Patent Incentives Affect University Researchers?

Pisano,G.P.(2006).Science business:The promise,the reality,and the future of biotech.Harvard Business Press.

Pisano,G.P.(2010).The evolution of science-based business:innovating how we innovate.Industrial and corporate change,19(2):465-482.

Rao,A.and Scaru_,P.(2013).A History of Silicon Valley:The Greatest Creation of Wealth in the History of the Planet,1900-2013.Omniware group.

Reich,L.S.(1985).The making of American industrial research:science and business at GE and Bell,1876-1926.Cambridge University Press,Cambridge Cambridgeshire;New York.

Robbins,C.A.(2009).Measuring payments for the supply and use of intellectual property.In International trade in services and intangibles in the era of globalization,pages 139-171.University of Chicago Press.

Rosenberg,N.(1994).Exploring the black box:Technology,economics,and history.Cambridge University Press.

Rowland,H.A.(1883).A plea for pure science.Science,2(29):242-250.

Sampat,B.N.(2012).Mission-oriented biomedical research at the NIH.Research Policy,41(10):1729-1741.

Schawlow,A.L.and Townes,C.H.(1958).Infrared and optical masers.Physical Review,112(6):1940.

Serrano,C.J.(2010).The dynamics of the transfer and renewal of patents.The RAND Journal of Economics,41(4):686-708.

Shils,E.(1979).The order of learning in the US:The Ascendancy of the University.In Oleson,A.and Voss,J.,editors,The Organization of knowledge in modern America,1860-1920,pages 19-50.Johns Hopkins University Press,Baltimore.

Snyder,T.D.(1993).120 years of American education:A statistical portrait.DIANE Publishing.

Stokes,D.E.(2011).Pasteur’s quadrant:Basic science and technological innovation.Brookings Institution Press.