*Kaushik Basu,康奈尔大学约翰逊商学院和经济系教授。本文提交给2018年3月9—10日在河内举行的联合国大学世界发展经济学研究所(WIDER)的会议,以及2018年6月29—30日上海的会议。Tony Addison、Alaka Basu、Amit Bhaduri、Prasenjit Duara、万广华、Rolph Van der Hoeven、Sudipto Mundle、Siddiqu Osmani、Daniel Poon、Frances Stewart以及Finn Tarp的评论令我获益匪浅。我还要感谢Deepak Nayyar和匿名审稿人对本文倒数第二版的细致评论。感谢Haokun Sun和Gowtham Muthukkumaran提供了非常得力的研究帮助。本文也是联合国大学世界发展经济研究所的研究项目“Asian Transformations:An Inquiry into the Development of Nations”的研究成果之一,本文修改后的更短版本收录在牛津大学出版社出版、Deepark Nayyar主编的课题同名书中。本文仅代表作者本人的观点,不代表世界发展经济学研究所、联合国大学以及研究项目捐赠者的观点。

联合国大学世界发展经济学研究所提供经济分析和政策咨询,目的是促进可持续和公平发展。该研究所位于芬兰赫尔辛基,成立于1985年,是联合国大学的第一个研究和培训中心。今天,它是一个集智库、研究所和联合国机构等角色于一身的独特混合体,为各国政府提供从政策建议到免费原始研究等一系列服务。该研究所的经费来源包括捐赠基金的运营收入,芬兰、瑞典和英国对工作项目的资助,以及大量捐助者对特定项目的专项捐款。

1.冈纳·缪尔达尔与印度

冈纳·缪尔达尔的《亚洲的戏剧》一书刚出版不久,我便阅读了该书。1969年,我进入德里大学圣斯蒂芬学院读本科。我们的教授乔杜埋(Kalyanjit Roy Choudhury)是一个书迷,他带着兴奋的心情向我们介绍了这本新出版的巨著。这本书很快就成了我校学生的终极时尚宣言。被人看见拿着该书的某一卷穿过校园,会提升自己的地位。而被人看见谈论书中的内容则会把地位提升得更高。这一良性竞争事件提高了我们这一代学生的博学水平。

这本分为三卷的杰作在半个世纪以前出版,其研究重点集中在南亚,以印度为主,也涉及一些东南亚国家。该书不仅是德里大学经济学学生的转折点,还是所有研究经济史、政治经济学和经济发展人士的转折点。以上述地区为重点,缪尔达尔的研究涵盖了经济、历史和政治。他的工作对该地区和该地区的经济学本身都产生了重要影响。之所以会对经济学产生影响,是因为缪尔达尔的这种尝试虽然不可否认是不成熟的,却是新制度经济学和行为经济学的早期先驱。他坚持认为,要理解印度及其邻国那样复杂经济体的表现,我们必须把经济学视为一门植根于社会学、心理学和政治学的学科。

我们现在以行为经济学和制度经济学的最新研究从事后看,由于缪尔达尔开启了这个新进程,所以《亚洲的戏剧》既具有开拓性,也有缺陷。在他对印度经济的分析中,我们可以同时看到这两个特点。当看到印度缓慢的经济增长和生活在极度贫困中的大量人口时,缪尔达尔常常流露出悲观情绪。他写道:

在印度这样的国家,如果政府真的有决心改变流行的态度和制度,并且有勇气采取必要的行动并接受相应的结果,那么这些行动就要包含实质性地废除受到宪法支持的种姓制度……进行土地改革和租赁立法……根除各个层面的腐败,有力地解决受教育人士不工作以及不愿意从事体力劳动的问题,如此等等。(Myrdal,1968,第368页*1.本文在引用《亚洲的戏剧》时标注的页码都与广泛使用的SethKing编辑的版本(Allen Lane,1972)一致。)

我们可以从这段文字中感受到深深的悲观情绪。这是一种出于担忧的悲观,它很大程度上源自缪尔达尔对一个国家——在这个案例中是印度——难以摆脱殖民主义束缚的失望,他希望这个国家能够成功,并成为其他国家的榜样。这一希望值得赞赏,但缪尔达尔的这段话也表明,人们并没有充分认识到经济与政治互动的复杂性,以及制度令人烦恼的内生性。他的假设“如果……政府真的有决心”,和他的建议,即作为行为人的所谓“政府”或者构成政府的个人“废除种姓制度”和“根除腐败”,揭示了一种过于简单化的观点,即政府是一个外生机构,而这是经济学中常见的假设。

例如,我们不会说市场失灵表明消费者没有下定决心。一个政府表现出的决心程度是不是一个外生变量,这是有争议的。即便它是外生变量,我们也不清楚政府在必要的手段范围内,是否有能力控制许多社会弊病,例如歧视和腐败。这些弊病经常持续存在,但这并不一定证明政治领导人纵容了它们。我们必须使用更复杂的分析方法区分哪些腐败行为受到了纵容,甚至受到了鼓励,哪些腐败行为由于超越了领导人或任何个人的能力而使社会必须不幸地忍受。许多很严重的社会弊病都是集体陷阱。

幸运的是,从那以后,经济学取得了一些小小的进展,把制度概念化为内生结构,并延伸到政治学、心理学和社会学等邻近学科。尽管缪尔达尔由于在如此早的时候就涉足其中一些潜伏着暗礁的多个学科领域而值得赞扬,但是当时的社会科学并没有相应的工具和理论结构合理地对待这种跨学科研究。因此,我们现在可以分享缪尔达尔对“亚洲剧院”的关注,同时把一些更现代的多学科社会科学方法应用于分析印度这样复杂的经济体。这就是我在这篇以印度,尤其是以印度经济为重点的文章中试图要做到的。但为了与上述观察保持一致,我研究了与本文主题有关的经济学的一些邻近学科。

与半个世纪前相比,今天的印度已经发生了变化。它目前仍面临着巨大的挑战,但印度很早以前就已经打破了“印度经济增长率”。20世纪60年代末以来,印度的贫困线以下人口稳步下降,在过去10年中更是大幅下降,而且印度已经加入了全球主要参与者的阵营。庆祝《亚洲的戏剧》的一种方式是回顾1968年该书出版以来印度取得的成就,并展望未来,以评估前方的挑战,而这就是本文的要旨。本着缪尔达尔这本著作的精神,本文的目的是分析而非全面描述。描述是有选择的,旨在为分析提供材料。缪尔达尔自己也指出:“由于我们的重点是分析性的,而不仅仅是描述性的,所以我们没有义务提供详尽的事实细节。”(Myrdal,1968,第17页)

本文接着简要分析印度经济的政治背景。随后的第3节有选择地简短描述印度自独立以来的经济增长经历,并着重关注20世纪70年代以后发生的事情。此后的第4节转向当代印度面临的一些挑战。首先应该指出,印度面临的挑战很多,因此我选择了自己专业经验之内的领域以及我可以提供想法的领域。本文的最后一部分是对未来的展望。

2.政治优先

从事后看,相当引人注目的是,印度做到了其他独立发展中国家没有做到的事情。它首先投资于政治,确立民主、言论自由、独立媒体和所有公民的平等权利。在某个层面上,全世界所有的进步领导人都曾有过这样的尝试。二战结束后,随着各国摆脱帝国主义的枷锁并独立,不仅有印度的贾瓦哈拉尔·尼赫鲁,还有印度尼西亚的苏加诺、巴基斯坦的穆罕默德·阿里·真纳、加纳的夸梅·恩克鲁玛、坦桑尼亚的朱利叶斯·尼雷尔,以及其他一些领导人都力图保持国家政治的稳定,并建立促进包容性经济发展的政治制度。但在大多数国家,这样的状况并未持续。政变、应对失策和贪求权力导致这些国家一个接一个发生民主崩溃,从而引发了军事统治和军事冲突。纵观1985年世界各地的民主,几乎所有发展中国家和新兴国家都呈现一幅黯淡的景观,而印度是其中的例外。

印度的民主很大程度上要归功于圣雄甘地、尼赫鲁和安贝德卡尔这样的早期政治领袖,以及像拉宾德拉纳特·泰戈尔、贝利亚尔·拉马萨米(Periyar E.V.Ramasamy)和萨罗吉尼·奈杜(Sarojini Naidu)这样的进步作家和知识分子,然而,就像所有历史事件一样,运气也起到了重要作用。印度有足够的应对措施。最后的结果便是,印度就像一个发达国家,形成了定期选举、进步的宪法、世俗主义、自由媒体和有实权的最高法院等政治设计和政治结构,在这方面很少有发展中国家可以与印度媲美。

印度的缺点就是它的经济状况。由于经济增长缓慢、大量人口生活在赤贫之中、文盲分布广泛,印度数十年来一直在艰难跋涉,而其他几个国家和地区,如韩国、中国台湾、新加坡和中国香港,在20世纪50年代与印度有着大致相同的经济水平,随后各自的经济却以惊人的方式起飞。有人会说,经济缓慢增长的部分原因是印度的民主和先进的政治,如果有一个独裁者,他早就已经把印度经济拉出贫困的恶性循环。我稍后会对此发表评论。但事实仍然是,不论从政治到经济的这种因果解释是否有任何可取之处,有两件事情都是显而易见的:印度早期显著的政治成就和独立后至少三十年的经济持续停滞。

不过,对于我的这个断言主张,有两点需要补充。首先,这一论断并不意味着在最初几十年没有发生任何变化。尽管整体的年增长率低于3.5%,但在这个数字背后发生了很多变化。印度试图学习苏联模式,制定五年规划,努力建设重工业和大规模的钢铁生产,修筑大坝以实现大规模发电。其次,在20世纪60年代中期,印度成功开展了“绿色革命”,摆脱了低下的农业生产率和频繁饥荒的陷阱。虽然这个变化在旁遮普邦、哈里亚纳邦和北方邦的西部最为明显,但整个国家都能感受到了它的好处。

第二个补充是,早期的缓慢增长并不意味着国家独立对经济没有产生影响。即使按照纯经济增长的标准,国家独立对印度也有好处。相关学者(Sivasubramonian,2000)的综合统计研究表明,在20世纪上半叶,印度的年增长率可以忽略不计,而在1947年印度独立后的几十年中,年增长率立即上升到3%至3.5%之间。事实上,纳亚尔(Nayyar,2006)在剑桥大学的“金斯利·马丁讲座”(Kinsley Martin Lecture)中将1951年和1980年确定为印度经济增长在20世纪的两个转折点。我将在稍后讨论他说的第二个转折点。

1975年,当总理英迪拉·甘地宣布紧急状态并实施独裁控制时,民主被短暂中断。对于那些认为独裁有助于经济增长的人来说,紧急状态似乎是天赐良机,因为在1975年和1976年,印度的GDP增长率达到了9%,这是当时难以想象的数字,而且人们相信,那时的火车是准时运行的。然而,如果这些强硬派研究了此后的增长趋势,他们就会泄气。印度的经济增长在这两年之后开始下降,到1979年和1980年之交,增长率已经暴跌至-5.2%,这是印度从1947年到那时为止最糟糕的一年。(*2.由于自2016年11月8日废除大额现钞以来,这一话题在新闻中频频出现,所以我应该指出,印度独立以来仅有的另一次废除现钞是在1978年,时任总理是莫拉尔吉·德赛。这发生在印度独立以来经济没有增长的那一年之前。)事实上,那一年之后,印度的国民生产总值没有任何一年是负增长的。

幸运的是,紧急情况持续了不到两年。与大多数独裁统治不同,印度的这次独裁被1977年由英迪拉·甘地本人召集的大选终结,当时她被彻底击败。至于为什么她的表现与其他独裁者如此不同,即召集大选却不操纵选举,这依然是一个谜。我赞同的一个理论是,她摧毁了父亲留下的充满活力的民主政治遗产,因此备受困扰,想要一次合法的大选,并做好了输掉选举的准备(有人认为,她甚至希望选举失败)。另一个猜想是狂妄自大,她相信,尽管反对派和大多数媒体都在强烈抗议,但她会赢得选举,并在随后巩固自己的权力。总之,对民主的所有支持者而言,幸运的是她被击败了。

当英迪拉·甘地在20世纪80年代重新掌权时,印度的政策开始发生变化。我认为,与她的父亲贾瓦哈拉尔·尼赫鲁不同,她没有根深蒂固的经济意识形态。虽然她有强烈的政治信念,并得到了其强大的个人魅力的支持,但在经济事务方面,她很少有坚定的信念。就经济政策而言,她游走于两种信念之间:其一,作为尼赫鲁的女儿,深受其父亲的意识形态的影响;其二,作为母亲,主要受其儿子的信念的引导。

从她成为领导者的早期,直到20世纪70年代中期,英迪拉·甘地以尼赫鲁女儿的身份,做了尼赫鲁本来要做的事情。广义上,尼赫鲁自己的意识形态是天然具有国际主义色彩的费边社会主义。正如他在1935年11月29日写给阿米亚·查克拉瓦蒂(Amiya Chakravarty)的一封信中所言:“我与英国和其他非印度的社会主义者的共同点远远超过我与印度非社会主义者的共同点。”后来担任总理时,他曾与美国驻印度大使约翰·肯尼斯·加尔布雷思开玩笑说,为了了解印度,加尔布雷思应该意识到尼赫鲁是“最后一个统治印度的英国人”。他的社会主义本能——收入和财富应当远远更加平等的信念——是真实的。当评论西方和印度政治思想的不同时,缪尔达尔写道:“另一个事实是南亚对平均主义的承诺,在其计划经济的意识形态中,这是一个不可或缺的部分。”(Myrdal,1968,第120页)尽管如此,看到当时的中国和苏联的权力集中化后,尼赫鲁踌躇了。

这两种本能是否兼容仍然是一个疑问。最后,对印度遵循的社会主义形式最好的描述是国家资本主义。一些大型公共部门公司和银行得以建立,同时也有很多私营公司和企业,其规模呈两极分化之势,要么非常大,要么非常小(中间规模缺失)。国家试图自上而下发号施令,最终,所有这些都包裹在大量的社会主义辞令中。有趣的是,缪尔达尔(1968)本人孜孜不倦地理解印度的“社会主义”,并观察到印度的努力如何包含了一定数量的“文字游戏”(verbal jugglery)。文字游戏的证据来自印度普遍存在的收入和财富的严重不平等(例如Bardhan,2007)。印度政治经济的一些观察者认为,尽管有这些社会主义辞令,但实际上印度还是偏向“新自由主义”(Kohli,2012)。

这是一个重要的观察。尽管一直到20世纪90年代,政府在所有关于经济的文件和宣言中强制使用社会主义这个术语,但就生产资料所有权集中在国家手中而言,印度从未实行过社会主义。印度所谓的社会主义(以及追求的社会主义同样没有获得太大的成功)是一种在医疗保健、教育和基本食品方面支持穷人的福利国家。但即便是这样的福利国家,也更多地出现在政府的出版物中,而非实际行动中。就政府拥有生产资料而言,印度与社会主义国家相距甚远:印度大约有14%的GDP来自国有企业,而中国有40%。这些数据不易计算而且确实存在较大误差(Basu,2009),但是差距终究是很大的。

英迪拉·甘地早年奉行的政策类似于尼赫鲁的政策,而1969年的银行国有化是沿着这一路线最激进的举措。当她于1977年选举失败三年后的80年代重新执政时,她的战略已经发生了变化。这个时期的政策主要受到她的小儿子桑贾伊·甘地的影响,后来还受到了拉吉夫·甘地的影响。而这对印度的经济轨迹产生了重大影响。下一节将继续讨论这一点。

英迪拉·甘地对印度的政治和国家的性质也产生了深远影响。即使除了国家紧急状态之外,她也经常将权力集中在自己手中,远甚于尼赫鲁。正如科塔里(Kothari,1977)所说,这相应地倾向于剥夺基层的权力和主动权,并导致尼赫鲁抵制的权力集中。根据科塔里的观点(尽管有商榷的余地),这对经济增长产生了负面影响。

在评估印度的民主时也出现了类似的问题。由于采用了“一人一票”的原则,印度独立后从一开始就建立了代议制政府,但印度的代议制政府对民意的回应能力如何依然是个疑问。在一篇引人注目的文章中,梅塔(Mehta,2012)研究了这些问题。缪尔达尔认为,悠久的历史会对当代政治和制度的本质产生深远影响,与这一观点相呼应,梅塔指出,印度历史上长期的社会不平等对民主的本质产生了后续的影响。

印度社会不平等的主要历史来源之一就是种姓制度。虽然种姓制度本质上是可悲的遗产,而且至少在言论上,印度的开国领导人大都反对它,但是有人认为,这一制度也提供了政治联盟的关注点,以及在政治上动员了弱势群体,从而为培育印度的民主发挥了作用(Varshney,2013)。然而,复杂的是,许多种姓身份都是地方性和地区性的,阻碍了全国的政治动员,这一结果既有利也有弊。

还必须指出的是,自20世纪70年代中期以来,印度政治的性质发生了很大变化。几个大党,尤其是国大党的统治地位大大减弱了。区域性政党如雨后春笋般出现在全国各地,而且联盟政治也在国家层面上兴起,因为特定政党不得不与其他政党接触,以确保他们拥有组建政府必需的大多数。这为政策试验带来了一套新的制动机制和挑战,同时也为政治带来了一定的灵活性,因为所有的重要政党都必须掌握适应和折中的艺术。

尽管有以上这些补充,尽管有紧急状态导致的1975年至1977年的倒退,尽管民主有着纷繁芜杂的表现,但是对印度而言,民主依然是了不起的成就。虽然相关的研究和行动必须坚持分析和纠正印度民主的弱点,但需要认识到,如同良好的基础设施一样,民主是现代印度继承的一种制度和政治资产,而就在印度已经能够利用民主,并以之增强经济实力、促进发展,甚至提高GDP增长率的当下,破坏民主是愚蠢之举。

虽然这不是本文的主要关注点,但我在本节讲述的政治故事相当重要。在印度,从大学校园到街角咖啡屋,一种观点正在流行,虽然规模尚小但不容忽视,那就是质疑印度早期承诺的文化和政治开放、世俗主义、言论自由、媒体自由和个人自由的价值。更令人遗憾的是,现在还有一些势力甚至想要扭转这种开放和自由的局面。我认为,民主、文化开放和世俗主义这些特征有利于构建更美好的社会和实现更快或至少是可持续的经济增长。无论印度早期的这种政治投资是不是当时的正确选择(我相信它是,但也知道仍有争议),当经济正要起飞之时,浪费这些社会资本和政治资本将是一个巨大错误,就像对大型港口、公路和铁路进行早期投资,然后又决定弃之不用。

3.印度独立以后的经济轨迹

在开始讨论印度的发展轨迹之前,让我先简要概述一下印度在亚洲经济中的地位,如表1所示。在表1展示的10个亚洲国家中,印度的人均GDP排名第八,领先于巴基斯坦和孟加拉国。其中至少有两个国家,即韩国和新加坡,实际上是高收入国家。鉴于以上所有国家在20世纪50年代有着大致相同的人均收入,这显示了持续的良好增长和复合增长率的魔力。

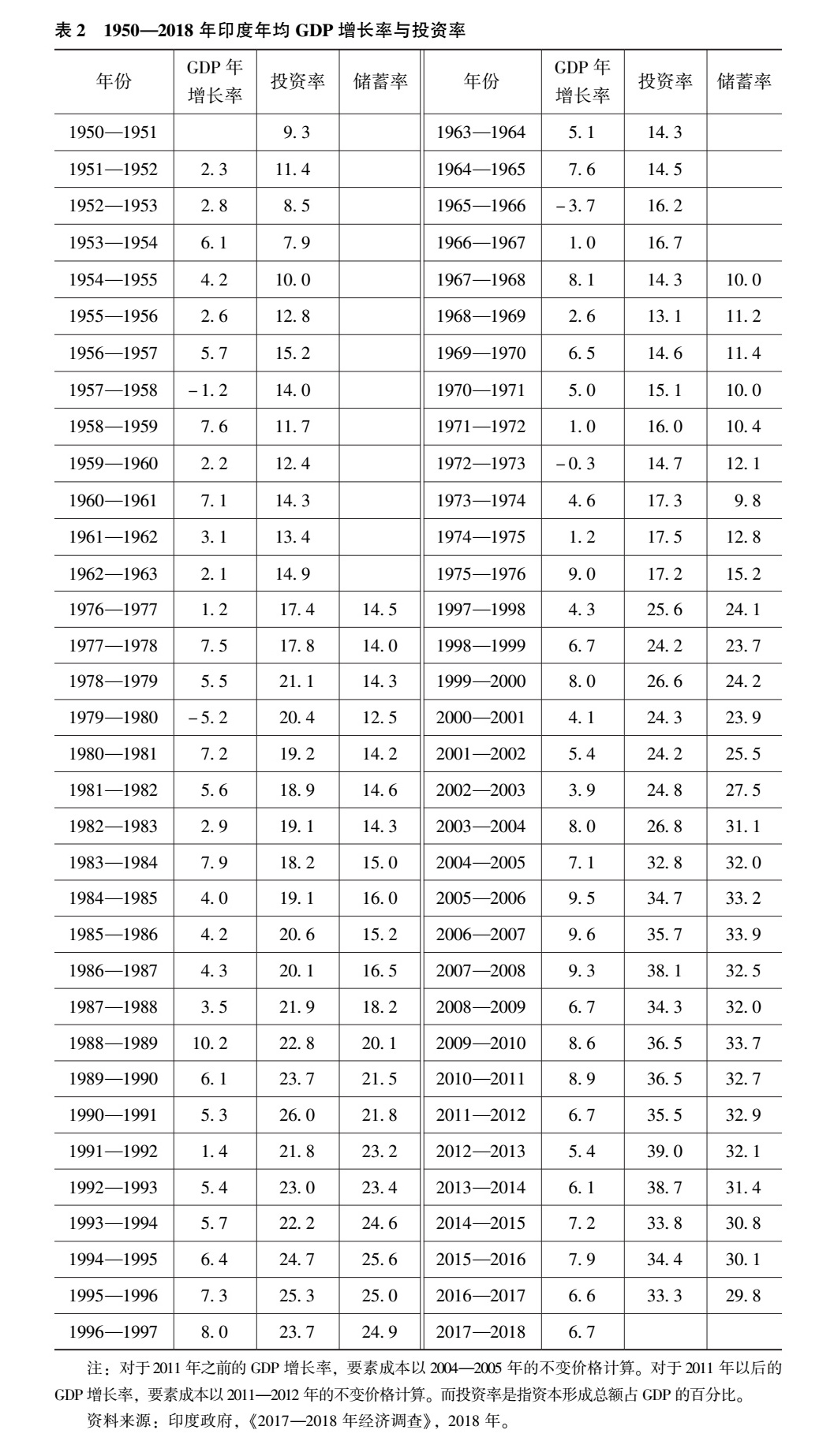

令人振奋的是,现在各国之间正在追赶,因为较贫穷的国家看起来有更高的增长率。2016—2017年,增长速度最快的经济体是孟加拉国,增长率为7.3%,其次是中国(6.9%)、越南(6.8%)、菲律宾(6.7%)和印度(6.6%),见表2。在这组国家中,新加坡和韩国的增长率最低,符合人们对富国经济增长的预期。

|

| 点击见大图 |

|

| 点击见大图 |

良好的增长是各种因素的结果,这些因素包括一国的制度性质、普遍的社会规范、一国在全球政治中的定位、各国政府实施的经济政策的性质,以及人口规模。最富裕的新加坡经济增速最低,而第二富裕的韩国增速倒数第二,这可能并非完全巧合。有证据表明,推动增长的这些因素本身并不是必需的;因此,在某一特定方面缺乏的情况下,总有希望通过政策制定者控制的其他方面的良好表现予以弥补。

某些增长动力超出了任何个人或组织的控制范围。但是,也有一些增长动力可以由国内的政府和个人塑造。经济分析的目的是识别后者,并帮助各国实现更高的增长和全面发展。在这篇纪念缪尔达尔的《亚洲的戏剧》一书的文章中,不需要提醒读者经济增长不仅因为有良好的经济学,而且因为有主流经济学范畴之外的许多其他因素(Khan,2018;Stewart,2018)。

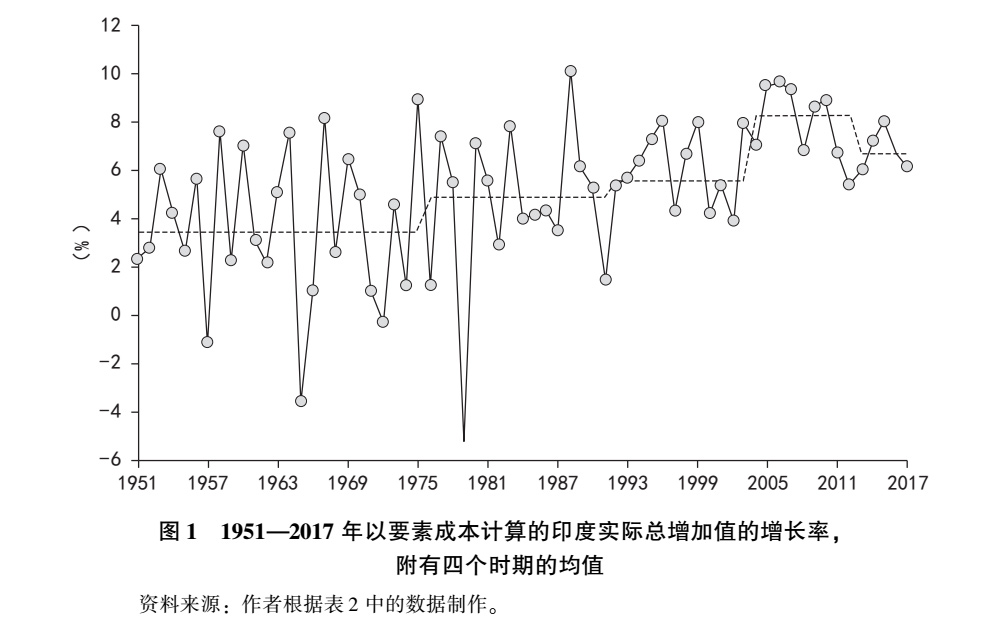

表2中的数据表明,与其他亚洲国家相比,印度的经济增长并不引人注目,这也是自1947年独立以来印度经济发展的一个特点。表1中的数据(也可参见下文的图1)也显而易见地说明了这一点。

在前三十年,除了上文提到的1975年的快速增长,印度以大约每年3.5%的相当低而稳定的增长率缓慢增长。鉴于印度人口最初的年增长率超过2%,这意味着人均收入增长速度犹如蜗牛爬行,仅略高于1%。基于表2的数据,表3总结出了一些基本数字。几十年来的GDP年均增长率显示,印度在20世纪50年代、60年代和70年代的年均增长率分别为3.91%、3.68%和3.09%。以10年为期,重大突破发生在20世纪80年代,年均增长率首次突破5%的大关。

|

| 点击见大图 |

我认为,印度早期的低迷某种程度上是印度政治本质的结果。有了充满活力的媒体和定期选举,民主使政府对政策实验持谨慎态度,因为如果政策事与愿违,政客很可能会出局。因此,朴正熙在韩国,或者毛泽东在中国,或者李光耀在新加坡可以做的事,对于印度民主环境中的领导人来说是不可行的。(*3.为了避免误导读者,我应该补充一点,正如中国、新加坡和韩国是威权控制和高增长并存的例子,还有更多的国家是极权主义控制、低增长和经济遭到破坏的例子。)

所有这些都反映在历史轶事和比较统计中。在20世纪50年代,韩国和印度几乎同样贫穷,而事实上,大多数发达国家认为,韩国是一个需要支持与援助以防止重大灾难的国家,其经济迅猛增长的希望不大,而印度则是一个将要起飞的国家。

然而,朴正熙掌控了经济,并做出了一些大胆的政策决定,有的适得其反而被迫撤回(Krueger,1998)。也许是因为这种政策灵活性,韩国经济虽然磕磕绊绊,却以惊人的速度增长。如表1所示,以人均收入计算,韩国人现在的富裕程度是印度人的17倍,这表明了良好的政策和制度组合的作用。

再转向中国,相比于印度,我们发现它经历的增长波动一直持续到1976年,这在印度是不可想象的,也是不可容忍的。从表2可见,印度增长的总体情况相对稳定,这与中国的情况形成鲜明对比。1961年,在“大跃进”和它造成的饥荒之后,中国的增长率为负27%。也就是说,损失了1/4以上的GDP。

“文化大革命”再次使中国出现了印度不曾有的增长下降。不过,在20世纪60年代和70年代,中国也曾经历了几年两位数的增长。在邓小平复出之前,中国经济最显著的特征不是增长有多高或多低,而是增长的波动。在20世纪80年代初这一情况发生了变化,中国从此走上了持续三十多年的高增长道路。

中国在20世纪70年代中期的经济增长不佳,但那是全球经济放缓的时期。1973年的石油价格冲击影响了整个世界;对许多国家来说,这也是抛弃旧的汇率制度支持更灵活的汇率制度的时候。这一切都影响了中国,但在20世纪70年代末和80年代初的政策改革之后,中国继续前行。事实上,1982年,拉美国家因积累了大量的国际债务而爆发危机,但对中国的影响可以忽略不计,那时中国的年增长率稳定在10%。现在,中国的增长逐渐放缓,目前仅低于每年7%,但这很可能反映了其经济的成熟。现在的中国已是一个上中等收入国家。

相比于中国,印度除了在1957—1958年和1965—1966年出现相对小幅下滑、偶尔出现8%的增长和1975—1976年9%的增长以外,独立后前三十年的经济轨迹相当平稳。20世纪80年代,随着英迪拉·甘地改变了政策,力图放开市场和放宽窒息增长的各种管控措施,经济增长开始有了起色。但最重要的是,到了20世纪80年代末,财政宽松帮助印度更快速地增长,并埋下了1990—1991年大危机的种子,当时的第一次海湾战争导致了印度经济急速放缓和国际收支危机。

值得探讨的是,印度在20世纪80年代早期的增长回升是不是纳亚尔(2006)所谓的转折点。罗德里克和苏布拉马尼扬(Rodrik and Subramanian,2004b)也持类似的观点,指出20世纪80年代印度政府的“态度转变”促进了经济增长。这是某种语义上的争论。确切的是,尽管如表2和图1所示,在关于十年期增长的纯数字比较中,印度增长的大方向是向上的,但是在20世纪70年代和80年代之间确实出现了大幅增长。增长回升背后确实存在一些重要的政策驱动因素,包括英迪拉·甘地更多地依靠市场而不是国家,至少从20世纪80年代中期开始,在财政方面的一些短期做法也推动了增长,但也促成了1990—1991年的经济危机。危机最直接的原因是第一次海湾战争,它使印度的外汇流入突然中断。当时,主要的外汇流入来自在海湾国家的印度工人的汇款。伊拉克对科威特的入侵以及随后的危机使汇款停止。这一事件出人意料地演变成了更大的危机,其中的一个原因就是之前一段时期不断增加的财政负担。

|

| 点击见大图 |

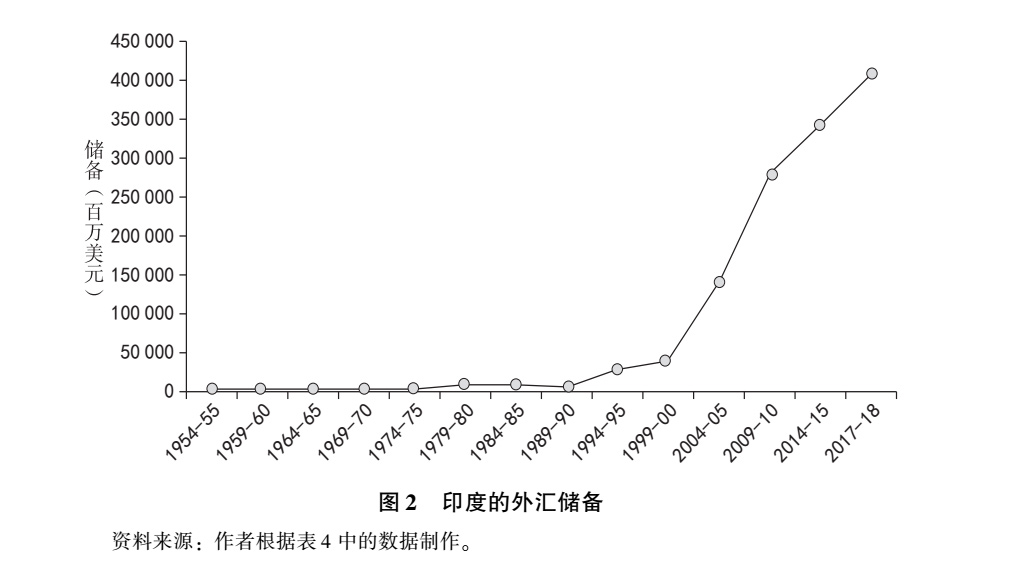

20世纪90年代的危机使印度可以像20世纪六七十年代的中国以及70年代的韩国那样,开展政策转变和改革的实验,其效果立竿见影。1991—1993年的印度经济改革受到广泛分析(Nayyar,1996;Ahluwalia,2002;Mohan,2002),它们引发了许多变革,尤其是在印度的国际部门,最能说明这一点的是印度的外汇储备在1993年之后成指数增长,如图2所示。臭名昭著的许可证制度也取消了,这引发了人们对营商成本这一更大问题的高度关注(现在仍然是)。我稍后会回到这个问题上。

改革的某些部分是常识性的,但我们知道,民主国家的集体决策有着复杂的动力机制,即使常识性的改革也常常难以付诸实施,美国当前的枪支管制困境就是一个很好的例子。就印度而言,由于外汇储备曾经如此之低,不允许人们和公司将外币带到国外已成为常规观点。

这种常规观点忽视了一点:如果你不允许人们将外汇带出国外,他们从一开始就不会将外汇带入国内。因此,印度之所以拥有如此少的外汇储备,其中一个原因很可能就是对外汇流出的严格限制。1991—1993年的改革取消了这一限制,三四年内就产生了效果。

当然,这样的政策改变隐含着发生危机的风险,因为一旦取消对外汇流出的限制,人们的第一本能就是取出外汇储备,这可能导致突发的国际收支危机。在改革之际,印度向国际货币基金组织寻求支持,以确保在外汇突然大量流失的情况下可以获得补给。一旦控制了危机的直接风险,改革的好处就得以显现。从20世纪90年代中期开始,印度的外汇储备呈指数上升(见表4和图2),过去一直保持在50亿美元左右的水平,而现在已经超过了4000亿美元。

印度的增长率也从1994年开始回升,年增长率徘徊在6%—8%之间,而1997年及之后略有下降,这次下降几乎可以肯定是由东亚危机造成的。增长率

在2003年再次回升,并从2005年开始连续三年达到9%以上的水平,这是印度的增长率首次可以与中国媲美。

|

| 点击见大图 |

|

| 点击见大图 |

这个重大变化有许多前兆,而我必须提及一些不太引人注目却十分重要的变化,这些变化始于20世纪60年代后期,并为印度之后的高增长奠定了重要的基础。我认为,上文提到的尼赫鲁的早期政治投资在印度经济的长期发展中发挥了重要作用。谈到经济政策,最重要的事项就是储蓄和投资。在这些方面,今天的印度类似于东亚经济体,储蓄率和投资率介于30%—40%。(*4.从哈罗德多马模型到索洛斯旺模型的纯经济理论,以及从日本、中国香港、中国台湾和新加坡到最近的中国大陆等东亚经济体的经验都表明,储蓄率和投资率的增加至少在有大量冗余劳动力的初期阶段会推动长期增长,而印度也是如此。)但是,如表2所示,情况并非总是如此。

可以说,英迪拉·甘地1969年将所有银行国有化这一有争议的决定促进了储蓄和投资的增加。尽管这一决定可能有其他负面影响,但是它使银行在相对偏远的农村地区新开设了许多分支行(这是政府向国有银行发出指令的结果)。这使人们更容易存钱。在整个20世纪70年代,印度的储蓄率前所未有地急剧上升(Basu and Maertens,2008)。相关学者(Athukorala and Sen,2004)的综合研究还发现,印度“银行机构的扩散”在促进储蓄方面发挥了积极作用。他们还表明,公共储蓄的增加往往会提高整体储蓄,因为虽然公共储蓄会替代私人储蓄,但这种替代效应很小。

随后,印度确立了一种对发展中国家而言非同寻常的增长模式。导致印度经济增长的不是制造业,而是服务业(Murthy,2005;Nayyar,2012;Basu,2015)。在接下来的15年里,印度在服务业上的增长超过了其他国家,这主要是由于印度的信息技术出众,但其中还有更多的原因。

就世界各地发展中国家的经验而言,印度服务业增长的故事是一个例外。有人认为,服务业增长往往有两个浪潮:一是经济体从低收入进入中等收入的时候,二是在中等收入经济体的发展过程中,服务业进一步繁荣(Eichengreen and Gupta,2009)。第一个浪潮包含了各种非正规部门的迅速增长,而对于第二个浪潮,则是信息技术和金融等更复杂的部门引发整个服务业的增长。

发生在印度的正是第二阶段的服务业增长,出现得相当早,其增长势头在其他任何地方都很少见。正如纳亚尔(2012)的估计,1980—2009年,印度的服务业增长如此之快,以至于它的增长量占到了农业下降份额的85%。在经济发展过程中,农业份额下降是正常的。这一统计数据显示印度服务业表现出色,但印度制造业表现非常糟糕。

有几个因素推动印度在服务业取得成功,我们可以对这些因素进行有趣的经济分析。首先,植根于政治的早期政策转变产生了意想不到的有益效果。这一点与计算机行业有关。在1977年与IBM发生争执后,印度要求该公司离开。这一事件严重破坏了印度的计算机行业,但它无意间也成为应用了幼稚产业理论的行业,印度被迫在这个领域自行创新和进步(Murthy,2005)。这为印度的信息技术行业打下了初步的基础。然后,当1991—1993年经济改革发生时,印度的信息技术部门已准备好起飞。正如纳拉亚纳·穆尔蒂(Narayana Murthy,2004)强调的,改革至关重要,因为它们削弱了政府的官僚主义,并使一个与此密切相关的行业实现了快速发展。

我曾在其他地方(Basu,2015)指出,印度的两大绊脚石是臃肿的官僚机构和糟糕的基础设施,它们是解释印度服务业获得成功而制造业停滞不前的重要原因。制造业需要道路运输其产品,需要港口将货物运往全球销售,还必须就纳税和许可证与官僚机构讨价还价,因此制造业自然受到阻碍。另一方面,服务业尤其是IT产品,最初大部分是免税的,因此不必频繁地与官僚机构打交道。而且,该行业的大部分产品不需要道路或港口,因为它们可以通过数字方式发送给用户,从而得以绕过印度的两大绊脚石。

民主与服务业增长之间的关系也相当有趣,而且与缪尔达尔关心的问题非常吻合。埃肯格林和古普塔(Eichengreen and Gupta,2009)认为,服务业增长的第二个浪潮与民主有关,更有活力的民主国家在发展服务业方面具有一定的优势。民主国家形成了开放和连接的社会思潮,这对服务业至关重要。其中一个显而易见的因素是互联网接入。许多国家有着自上而下的严格控制,限制数字连接,以阻止异议和舆论的扩大。幸运的是,印度拥有民主制度的优势。可以说,这个优势在服务业的成功进而在整体经济的发展中发挥了重要作用。

印度的这种增长模式,再加上20世纪60年代、70年代和80年代大量培养工程师,产生了一个有趣的政治影响。1971年,由于英迪拉·甘地拒绝实行尼克松的路线以及孟加拉国的独立,印度和美国的关系已经触底,而随着硅谷的兴起和美国对专业知识的需求不断增长,印度成了美国在该经济领域的主要合作伙伴。这使得美国和印度之间的关系升温。这一政治态势对美国和印度都大有助益,两国之间出现了双向流动的外国直接投资,地缘政治合作也更加密切。在美国颁发的H1B签证(专业人士类别)中,50%以上由印度人获得,两国的关系也随之继续深入发展。

所有这些驱动因素在21世纪初期就已经落实到位。到了2003年,印度似乎又在增长方面迈进了一步。在2003—2004年度,印度的GDP增长了8%,然后从2005年到2008年,连续三年增长超过9%。印度很可能已经走上了一条更高速的增长道路,但此后几年的增长率有一些令人难堪。2008年之后不久,全球经济大衰退也波及印度。2010年之后,重大的腐败丑闻震撼了整个经济。2016年,一场完全不合理的废除纸币运动使经济陷入了瘫痪。然而,有证据表明,印度现在总体上处于更高速的增长通道上,除非它连续犯愚蠢的错误,否则其经济将能保持8%以上的年均增长率。

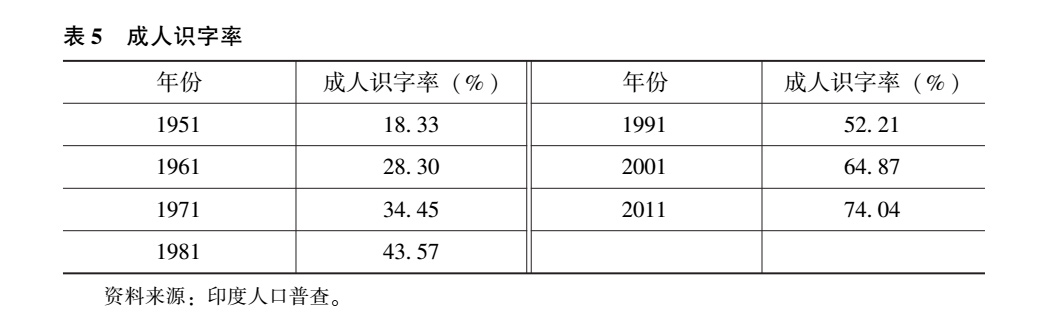

为了全面了解印度的发展情况,考察其他的主要进步指标也很重要:识字率、贫困状况、不平等和健康状况。这里的故事就没有那么令人鼓舞了。如上所述,对一个致力于平等和社会主义的国家而言,印度在这些重要的总体发展指标上令人惊讶地表现糟糕。识字率是一个突出的例子。对于一个发展中国家而言,印度在高等教育方面做得相当好(虽然它最近已经跌出了排名),在科学、工程和其他高等教育研究领域的国际同行中,都不乏印度人的身影,印度的高等教育状况由此可见一斑。然而,就基本的识字率而言,印度落后于比其贫穷得多的国家。表5根据印度自独立以来的历次人口普查数据,给出了成人识字率的基本数据。

|

| 点击见大图 |

鉴于在较低的基础上更容易取得进展,直到1991年,印度的成人识字率都很令人失望。从那以后,成人识字率一直在大幅上升。同样值得注意的是,全国各地之间存在很大差异,有两个邦(喀拉拉邦和米佐拉姆邦)的成人识字率超过90%,而在一些邦却几乎没超过60%。这些数字还掩盖了印度大部分地区的巨大性别差异。印度只有喀拉拉邦一个邦的女性识字率超过90%。另一方面,有些邦的女性识字率极低,比如拉贾斯坦邦(52.7%)和比哈尔邦(53.3%)。

以上数字是贫困、健康和营养不良等其他社会指标的一种反映。表6使用简单的人数比给出了印度的贫困率。虽然贫困人口一直在下降,2009年之后甚至大幅下降,但是仍有20%以上的人口每天生活费不到1.90美元,有60%的人每天生活费为3.20美元或更低。印度还有很长的路要走。

|

| 点击见大图 |

对于近年来经济增长良好的印度而言,这些指标几乎不能提供任何安慰,印度也不可能忽视它们可能拖累整体发展甚至拖累GDP增长的事实。

最后,让我简单地谈谈不平等。这里的数字令人沮丧,并揭示了本文前面讨论过的内容,即印度的社会主义主要是一种修辞练习。对不平等的衡量当然是一个棘手的问题,阿玛蒂亚·森(1977)的经典著作对此进行了研究。反映收入或消费不平等程度的基尼系数很高,但还有其他指标,它们基于财富不平等和超级富豪与普通人之间的差距。这些指标表明,收入不平等非常严重而且正在恶化(Bardhan,2007;Mishra,2012)。严重的不平等在长期或者更短的时间内,很可能会产生负面的溢出效应。目前,印度有几个人被列为世界上最富有的人,而上文关于贫困的数字告诉我们,印度在扭转不平等的趋势方面还有待努力。

4.当前的挑战

在描述了印度经济迄今为止的历史和发展轨迹之后,我现在想讨论一下该国当前面临的一些挑战。虽然印度的经济增长在过去几十年中有所回升,但是正如刚才讨论的,特别是自2005年以来,印度仍面临贫困、腐败盛行、不平等日益严重以及早期增长带来的其他焦虑等严峻的深层次挑战。印度该如何应对这些挑战?面对正在世界各地发生并造成混乱的技术进程,印度如何化不利为有利?这些有可能做到吗?高度的不平等必然导致被剥夺权利的阶层躁动不安,印度应当如何予以缓解?

如上所述,印度在基本识字率方面表现不佳,使得大部分人口落在后面,导致不平等的程度超乎预料。正如上一节引用的数据所示,基本识字率现在开始迎头赶上,但是高等教育和研究方面存在下滑趋势。在财政支出承受能力之内,印度必须为传播基础教育和高等教育引进新的革新性思想。本节的内容不是持中庸之论,而是要指出印度需要努力的四个领域,对这几个领域,我也会提出自己的一些观点。

4.1官僚制度的成本

让我先谈一谈我在本文中还没有评论的问题。我认为,该问题是印度发展面临的主要制约之一,也是缪尔达尔在分析印度时特别关注的低效率和腐败问题的基础。它就是官僚制度的交易成本问题。在印度,与官僚机构打交道的成本太高。这一点限制了企业,尤其是小企业。小企业无力经营一个大规模的法律部门,通过它处理政府的制裁和许可,解决其他官僚制度的障碍。世界银行的“营商环境”指标充分反映了印度在这方面的劣势。该指标旨在清晰地说明小企业与政府进行必要交易的难度。在世界银行研究的190个国家中,印度目前在“营商便利性”方面排名第100位。目前排名第1的是新西兰,是官僚制度效率最高的国家。

表7简要展示了印度与一组亚洲经济体在特定指标上的表现差异,这些指标在促进商业和企业方面特别重要。例如,创建一个小企业获得基本许可所需的天数,在新加坡需要3天,在韩国需要4天,在孟加拉国需要20天,在印度需要整整一个月。

|

| 点击见大图 |

正如我之前指出的那样,人们不太愿意把外汇带入一个不允许带出外汇的国家;同样,在创建新的企业之前,企业家会仔细考虑失败后注销企业并退出市场的难易程度。因此,在构成总的营商便利性的10个指标中,有一个就是破产清算和关闭公司所需的时间。关于这方面的数据相当引人注目。对于破产清算,在新加坡需要9个月,在马来西亚需要1年,在韩国需要1.5年;在印度需要4.3年。在执行合同所需的时间以及出口报关和进口报关所需的时间方面,情况也类似。

鉴于这一切,不难理解为什么印度的制造业未能起飞。正如之前指出的,消除繁琐和不必要的官僚制度障碍是推动制造业发展的成本最低的方式之一。

在继续论述之前,我要提醒三点。第一,在现实中,可以用无数维度来衡量营商环境。我们并不一定要以世界银行的指标为目标,也不一定专注于提高这些指标。然而,印度现在有一种这样做的趋势,因为《营商环境报告》的排名突然变成了备受关注的重要指标。这样做可以提升印度在世界银行中的排名,却会忽略这些指标大致应该反映的实质性改进。第二,重要的是,营商便利性与整体福利并不等同。排除国家福利的其他指标而只关注营商便利性的做法是鲁莽之举。人民生活的一个重要方面是普通人与政府互动的难易程度。获得驾驶执照、交电费或者提交所得税申报表有多容易?《营商环境报告》衡量商业团体与国家互动的难易程度,但是也需要一个指标来衡量普通人与国家互动的便利程度。这种“生活”指数,将与营商环境指数一道,反映经济生活的某个重要方面。

最后,消除不必要的障碍并不等同于取消监管。如果现代经济完全以盈利马首是瞻,那就无法顺利运转,也无法为全体国民带来福祉。我们需要监管来指导经济,需要法律和管控措施来遏制环境破坏。我们不能让企业以自由市场效率为理由,用塑料和化学品污染我们的河流、湖泊和海洋。但在印度发生的事情是旧规则和新规则的叠加所致,其中许多规则除了延缓决策制定和加剧腐败以外没有任何其他目的,因为人们不得不哄骗和贿赂掌权者以获得必要的许可。

4.2腐败控制

上述话题自然会将我们引到普遍的腐败问题,这也是缪尔达尔的一个主要关注点。然而,他强调了领导者的决心,这可以作为潜在的补救措施。尽管这一点可能有一定的重要性,但是它不可能解决问题的关键症结。与此同时,正如一些人认为的,腐败并非不可避免。我们可以遏制并大幅度减少腐败。但是,为了做到这一点,就需要分析和谨慎推理,也需要领导人的决心和勇气。世界上有一些领导人自己并不腐败,但深受腐败困扰,于是他们决心在国内清除腐败,却以失败告终。为了理解这一点,我们需要仔细剖析这个问题。

首先,面对身边无处不在的腐败,许多观察者错误地将腐败视为社会固有的一部分。考底利耶的《政事论》中的一些内容孕育了这种信念。思考下面这句话:“正如不可能不舔到舌尖上的蜂蜜或毒药一样,政府的仆人不可能不吃掉国王收入的一部分。”这个形象的比喻符合考底利耶的行文特点,表达了一种相当悲观的看法,并助长了面对腐败的无助感。

幸运的是,现在有足够的证据表明,我们可以控制腐败。在19世纪初期,有些发达国家的腐败程度很高。例如,在缪尔达尔的祖国瑞典,有一个无处不在的“sportler”习俗,介于小费和贿赂之间,给某个官僚以让他完成一些“工作”。这个习俗现在已经消失了。如今,这个斯堪的纳维亚国家是世界上腐败程度最低的国家之一。有些经济体的腐败程度下降只用了短短几十年。新加坡和中国香港就是很好的例子。根据透明国际的数据,新加坡的腐败程度低于英国和美国,中国香港的腐败程度低于美国。

控制腐败的大部分挑战来自对国家代理人行为的不切实际的假设。一旦我们认识到他们是有自身动机和目标的人,我们就可以尝试起草适当的法律。本质上,这是一个机制设计问题。我已经在其他地方(Basu,2015,2018)详细讨论过与控制腐败有关的这些问题,此处不再赘述。这里要讨论的是,腐败盛行的国家普遍面临的挑战。这些国家包括巴西、印度和中国等。为了客观地看待这个问题,我们来看一看透明国际对180个国家腐败程度的排名,巴西、印度和中国分别排名第96位、第81位和第77位,其中最不腐败的国家新西兰排名第1位,而最腐败的国家索马里排名第180位。

我在这里提到的问题是,在决定从何处开始清理腐败时,坚定的领导人有多种选择。这就导致了一个关于选择哪条道路的特殊政治难题,并再次迫使经济学家跨越市场涉足政治事务。为了理解这一点,请考虑一个腐败丛生的国家。腐败丛生可能是因为腐败有一种自然的自我强化因素:如果很多人腐败,那么腐败对你来说似乎也不是问题。这种逻辑可能导致腐败陷阱(World Bank,2015)。

各国复杂的立法历史也是一个问题。例如,印度的法律和习俗层出不穷,以至于人们现在几乎不可能避免违法。根据相关学者(Debroy,2000)的估计,在中央政府和29个邦政府之间,印度有3万多部法律,而大量的法律实际上不起作用,更糟糕的是,偶尔被激活用来骚扰对手。这就是问题所在。

现在,设想有一个类似的国家,其领导人真心希望消除腐败。由于腐败无处不在,领导人需要选择从何处入手。他可以任意选出一个人,然后发现此人在某种程度上有违法行为。现在,每个政治领导人都知道,如果希望自己的政治生涯能继续,最好不要逮捕盟友,而要逮捕反对者。但是,他一旦开始追击敌人,就会明白反腐政策本身是一个方便的工具,它们可以让反对派保持沉默并追击批评自己政策的新闻媒体。换言之,最初的反腐政策会变成惩罚反对派和媒体的工具。这是反腐的国家领导人可能面临的危险,也是腐败持续存在的一个重要原因。腐败的持续存在并不一定表明领导者没有严肃认真地清除腐败,而只是表明国家陷入了政治经济陷阱。印度也不例外。

对于一个严肃对待犯罪控制的领导人来说,有一种处理方法是设定一些广泛的参数,把腐败控制权移交给一个自治机构,并明确承诺,该机构一旦开始运作,就将拥有最高法院那样的完全自治权。在亚洲,尽管印度尼西亚最近遇到了问题,但只有它具备这种机构运作的某些经验。

4.3规范与制度

现在转而讨论更广泛的问题。在讨论减轻腐败的难题时,需要像新制度经济学文献假设的那样,将国家视为一个由个人组成的内生机构,而这些人都有各自的目标和动机,缪尔达尔的研究显然是这方面的先驱(Evans,1995;Stiglitz,2017;Basu,2018)。这种观点为思考法律和如何控制腐败提供了新的思路。在这里,我想讨论一个与社会规范有关的问题,更一般地说,也是一个与社会学有关的问题。

在控制腐败方面,经济学家关注的激励机制设计非常重要,但社会和政治环境同样重要。新古典经济学家经常忽视这一点,他们将社会和文化视为经济的外生变量和多余变量。格尔茨(Geertz,1963,第2页)强调文化习俗的可塑性及其与经济发展的关系,他注意到:

越来越明显的是,德川幕府时期的日本、1917年以前的俄国和1750年的英国不只处在经济革命大风暴来临之前的风平浪静期,而是处在知识大喷发和社会普遍躁动不安的时期,其间关键的社会关系和文化价值观正在发生变化,使大规模生产活动的重组成为可能。

简而言之,我们可以尝试消除或者修正对经济产生有害影响的文化特征,以及鼓励有助于提高效率和进步的文化特征。虽然我们目前还没有完全理解导致文化和社会规范发生变化的原因,但是仅仅认识到它们确实发生变化并且可能对政策做出反应这一点也非常重要。这一认识有助于建立有用的研究计划,以探索各种政策之间的联系和习俗所起的作用。其次,即使我们的规范和文化得到了修正,了解它们与经济变量的互动方式也能使我们想到新的政策干预措施,使我们更准确地评估干预措施的成本与收益。

举例来说,印度公立学校的教师缺勤问题非常普遍,是官僚制度失灵的典型代表。一些研究表明,印度教师的缺勤与学生的逃学旗鼓相当(Rana et al.,2002)。在一项跨国研究中,研究人员突然造访公立小学,结果显示,印度的教师缺勤状况仅次于乌干达(Kremer et al.,2004)。在任何时候,印度的公立学校都有25%的教师缺勤;而乌干达的这一比例是27%。而且研究人员发现,如果是突然造访,印度的教师出勤率实际上只有45%。

面对这些,我们应该做些什么呢?为了回答这个问题,经济学家通常关注经济变量。这确实很有用。我们现在知道突然检查会得到什么结果。我们了解了工资对这类行为的作用。分析人士正确地强调了激励和制裁——胡萝卜和大棒——在为教师打造更良好的工作纪律中的作用。然而,我认为大部分问题都源于文化和社会规范。经济学家认为,一旦我们引用文化,就是打算让行为分析迷失在一堆凌乱不清的语言和含糊其词的泛泛之论中。然而,事实并非如此。现在有越来越多的知识开始为这些主题构建理论框架。首先,我们知道我们的行为受群体思维和社会耻辱观念的影响。否则,很难解释为什么全国的教师领取相同的薪水并受制于同样的经济激励和惩罚规则,却如克雷默等人(Kremer et al.,2004)的研究揭示的那样,贾坎德邦的教师缺勤率大约是马哈拉施特拉邦的3倍。我们的行为往往不是受金钱,而是受尊严、骄傲以及自尊等观念的引导,而这些观念可以被塑造和引导。

实际上,与新古典模型不同,人们都能意识到腐败的道德层面,包括那些沉迷于腐败的人。然而,当腐败现象普遍存在时,它变成了一种更能让人容忍的行为。于是,它就成了一个均衡选择规范(equilibrium-selection norm)。正如《世界发展报告:思想、社会和行为》(World Bank,2015,第60页)指出的那样,在历史的大部分时间和许多当代社会中,腐败是“一个共有信念,即利用公职为自己和亲友谋取私利的行为普遍存在,人们对此心照不宣。换句话说,腐败可能是一种社会规范”。

最近,一项有趣的研究(Abbink et al.,2014)检验了社会规范的作用,研究人员在实验室环境中人为地创建社会规范并估测人们的行为反应。该研究根据腐败倾向将人们进行分类,然后将参与者进行组队,有的人与更腐败的伙伴组队而有的人与更诚实的伙伴组队,并让他们知道组队伙伴是什么样的人。结果发现,当受试者与更腐败的而不是更诚实的伙伴组队时,贿赂的可能性会翻倍。由此可见,社会环境会影响个人行为。社会领导的道德品质也十分重要。现在有大量文献概述了社会和制度干预。对于改变社会中某些有害的行为模式,这些干预可以与经济激励一样强大。

4.4技术与劳动力

最后,我们要讨论技术和劳动力的挑战。这对于仍处在早期阶段的印度而言,至今仍然是一个问题,但可能会成为印度中长期的主要问题。在全世界以及高收入和中高收入国家,这个问题都很严重。由于两种技术的兴起,即导致机器和机器人取代劳动力的“劳动力节省型”技术,以及允许低工资国家的工人做一些富裕经济体的工作却不用离开家乡的“劳动力连接型”技术,所以存在工资份额下降和不平等程度上升的明显趋势。

该问题正在影响印度(Kotwal,2017)。自从印度在1991—1993年推行经济改革以来,增长率一直较高,但就业创造却远远落后于增长(Ghose,2016;Nayyar,2017)。例如,在印度从2005年到2008年的实际高增长期间,GDP年增长率约为9.5%,而就业创造的年增长率仅为2%。

我相信,一旦印度成为高收入甚至中高收入经济体,必定会面临这一问题,因为这是一个全球性的问题。然而,这一天尚未到来,没有理由认为印度不会利用劳动力连接型技术并在其发展过程中创造更多的就业机会。为了在这方面取得更大成功,需要一些明智的地缘政治政策和干预。特朗普执政的美国可能会变得更加保护主义,并会减少专业人士的移民,这将影响印度,因为它是这类移民的最大受益者。印度的目标应该是与德国、英国、日本甚至中国等其他国家建立联系,以便这些国家可以通过劳动力连接型技术利用印度的技能,并在全球商品市场中与美国竞争。

然而,为了继续在这方面保持竞争力,印度必须提升劳动力技能并持续改进教育体系以及使其现代化。高斯(Ghose,2016)最近的研究表明,不仅印度的劳动力受教育程度很低,而且教育的分布也很糟糕。这会导致一个大问题,因为对非技能工作的需求必然会下降。机械工作很快就不需要劳动力了,因为机器将胜过劳动力,但是当涉及创造性工作和研究时,人类的技能至少在可预见的未来仍将至关重要。这一点将我们带回上文强调的内容,即教育的重要性,特别是创造性技能发展的重要性。

为了吸纳劳动力,发展与培育农业和制造业也十分重要。作为印度良好表现的引擎,印度的服务业现在已处于自动运行状态。印度也需要关注劳动密集度更高的其他部门,为此,需要在已经提到的两个领域开展工作,即创造更好的基础设施和削减官僚机构。(*5.近期已经讨论了一些更具体和更令人兴奋的新思路,例如沿海经济区的发展(参见Singh,2018)。)由于印度具有廉价劳动力的天然优势,而且这一优势不会很快失去,所以除了搬走绊脚石之外,需要政府额外做的并不多,而且劳动密集型部门还会增长并创造就业机会。

随着工资上涨和印度成为全球事务的一员,今后将面临挑战。我相信印度需要推行激进的改革,例如全体国民以某种形式分享利润。但这不是印度特有的问题,因此也并非本文直接关注的对象。

5.接下来的25年

任何学科都不容易预测遥远的未来,经济学也不例外。经济学已经相对成熟,借助经济学预测干预措施在几周、几个月甚至一年后的效果已经有了一定的可信度,这为现代货币政策和财政政策奠定了基础。随着大数据分析的出现和数学建模技术的改进,长期预测的效力会有所提高。但是,我们还没有到达这一天。再者,经济学与政治、社会规范和社会习惯的交织使长期预测并不可靠。有了这些提醒之后,我们可以在本文的结尾部分享受一下预测的乐趣,看看在接下来的25年里,印度可能会呈现怎样的面貌。

自1968年缪尔达尔的开创性研究引起全球对印度这个新独立国家的关注以来,已经过去了引人瞩目的半个世纪。所有的迹象都表明,印度将继续迅速发展,并将承担引领世界增长的角色。这个预测在目前听起来过于乐观,因为在政治和社会方面,印度正在经历一个暗淡期。特别令人担忧的是基层暴力的增加,社群主义的加剧以及对新闻自由的压制。此外,2016年11月出现了废除纸币这一灾难性政策错误,减缓了经济增长,损害了穷人和非正规部门的利益,并破坏了就业机会。但是,我之所以乐观,是因为我预计通过国家最高政治领导层的反省和政策变革,或者通过未来的选举,印度能渡过这些难关,近期的倒退倾向也会受到遏制。在过去一年左右的时间里,普通民众对国家的形势一直有些不安。这是我预期发展轨道会改变的一个原因,也是我对25年后的印度持乐观态度的基础。当然,这是一个点预测。从2005年开始,印度年均增长率为9%,但自那时以来有所放缓。印度9%的年增长率持续20年并不是一个白日梦。如果印度在五年后能够走上这样一条增长道路,那么它将在2043年实现转型。考虑到印度在政治上做出复杂选择的时间几乎早于其他所有的独立国家,而且有可观的经济增长的支持,印度或有可能成为多个方面的全球领导者(并有希望成为向善的力量)。

但是,即使不考虑上述政治风险,也还有其他方面的风险。在预测未来时,人们一不小心就会忽视一些潜在的陷阱。尽管印度在过去15年中取得了显著的增长,但仍有许多脆弱的地方。第一,过去50年来,农业在GDP增加值中的份额变得非常小,但它仍然是雇用了全国大约一半劳动力的重要部门。农业产量即使小幅下降也会导致食品通胀、穷人福利的大量受损乃至政治不稳定。因此,农业是一个需要继续培育的部门。

第二,如上所述,尽管技术最终将带来全球性挑战,对印度产生影响,但在未来一段时间内,印度将能够利用其廉价劳动力振兴制造业,而制造业是一个能够强有力地吸纳劳动力的产业。但是,为了培育这一产业,印度需要更多地投资于基础设施、减少官僚制度成本,以及制定良好的宏观经济政策,因为错误的汇率政策会破坏国家扩大制造业出口的前景。由于劳动力成本上升和自动化程度提高(包括机器人的到来),高收入和中高收入国家将会放弃某些领域,而印度有10—15年的时间可以利用这个机会。但此后,随着印度自身劳动力成本的上升以及人工智能和机器人技术的阔步前行,印度(以及全世界)的增长战略将必须改变。为此,需要大幅提升教育质量。显然,所有苦差事都将由新一代机器承担,人类将不得不在研究、创新、艺术与哲学等创意领域寻找工作。印度独立后不久便在高等教育方面处于领先地位,但此后有所退步。印度需要对此进行新的投资。

第三,另一个密切相关的问题是不平等。如果工人阶级没有更多的创造性技能,那么即使印度继续增长,所有增长都将集中在产业链顶端。加塔克(Ghatak,2017)指出,印度确实存在日益严重的不平等问题,除非印度投资于健康和教育,对富人征税并以更全面的方式减少动态的代际财富转移,否则增长可能以真正的发展为代价。有朝一日,这会成为印度的一个问题。虽然印度增长的故事已堪称典范,但各种指标都显示增长的成果并没有在社会中得到良好的分配(Subramanian,2016)。如果我们比较两个具有相似增长的国家,越南和印度,就可以明显地看到这一点。例如,在儿童营养不良方面,印度的表现比越南差得多(Ray,2008),这表明增长的成果可能根本没有得到共享。然而,越南的经验也表明,这个问题并非不可避免。

在这些前景和问题中,有一部分并非印度特有,而是全球性的。由于各国的命运在当今全球化的世界中如此紧密地交织在一起,简要评论全球前景也许是有用的。对于全球前景,我们也许可以合理地预测出两条路径。其一是低概率事件,即我们无法恰当地调整治理和监管以应对当前快速的技术变革。如果发生这种情况,所有的经济体,包括印度,都将崩溃。据我们了解,文明的灭亡并非不可能。这在以前也曾发生过。由于自身的发展超越了管理和控制意外事件的能力,各大文明就此消亡。民众在不知不觉中造成的巨大环境破坏导致了一些伟大社会的崩溃,典型的就是印度河流域文明。因此,在控制和管理技术进步上的失败有可能导致另一次类似的文明崩溃。

在我看来,这种惨淡情景发生的概率很低。更可能的结果是,正如我们在19世纪早期为响应工业革命所做的那样,我们能够制定新的法律和法规。伴随而来的是技术进步的自然结果,即快得多的经济增长。世界GDP目前年均增长约3%。因此,乍一看10%—12%的年增长率几乎不可能,但仔细思考后我们会发现,这样的增长并非不可能。同样,历史上也发生过这种变化。根据安格斯·麦迪森(2007)收集的数据,从1500年到1820年,世界的年增长率仅为0.32%,而且世界大部分地区根本就没有增长。在这个时期,中国的人均年收入维持在600美元(1990年国际元)。对于生活在当时的人来说,很难预料到1820年以后的工业革命和应对工业革命的国际政策会使全球年均增长率达到2.25%,即工业革命前的增长速度的7倍。

世界经济有可能快速增长,而印度可以在走向这样一个时代中发挥领导作用。印度早就建立了民主的政治制度和世俗化社会、致力于思想开放,投资建设优秀的大学以及包括科学和工程在内的高等教育机构,近年来储蓄率和投资率也在提高。规模庞大的印度有潜力引领世界增长。正如本文所述,有一些政策需要修正,有一些陷阱需要避免,但是,即便存在这些问题,印度也是前景可期,未来可待。■

(中国政法大学 黄健栓 译)

参考文献

Abbink, K., U. Dasgupta, L. Gangadharan, and T. Jain (2014). “Letting the Briber Go Free: An Experiment on Mitigating Harassment Bribes”. Journal of Public Economics, 111(March):17-28.

Agarwal, P. (2009). Indian Higher Education: Envisioning the Future. New Delhi: Sage.

Ahluwalia, M.S. (2002). “Economic Reforms in India since 1991: Has Gradualism Worked?” Journal of Economic Perspectives, 16(3):67-88.

Athukorala, P., and K. Sen (2004). “The Determinants of Private Savings in India”. World Development, Elsevier, 32(3): 491-503.

Banerjee, A.V. (2016). “Policies for a Better-Fed World”. Review of World Economics, 152(1): 3-17.

Bardhan, P. (1998). Political Economy of Development in India. Oxford: Oxford University Press.

Bardhan, P. (2007). “Poverty and Inequality in China and India: Elusive Link with Globalization”. Economic and Political Weekly, 42(38): 3849-52.

Basu, K. (2009). “China and India: Idiosyncratic Paths to High Growth”. Economic and Political Weekly, 44(38): 43-56.

Basu, K. (2011). “Why for a Class of Bribes the Act of Giving a Bribe should be Treated as Legal”. Working Paper, Ministry of Finance, Government of India. www.kaushikbasu.org/Act_Giving_Bribe_Legal.pdf (accessed 8 September 2018).

Basu, K. (2015). An Economist in the Real World: The Art of Policymaking in India. Cambridge, MA: MIT Press.

Basu, K. (2018). The Republic of Beliefs: A New Approach to Law and Economics. Princeton: Princeton University Press.

Basu, K., and A. Maertens (2008). “The Pattern and Causes of Economic Growth in India”. Oxford Review of Economic Policy, 23(2): 143-67.

Berlin, M., B. Qin, and G. Spagnolo (2017). “Leniency, Asymmetric Punishment and Corruption: Evidence from China”. Mimeo. Stockholm School of Economics.

Bicchieri, C., & Xiao, E. (2009). “Do the Right Thing: But Only if Others Do So”. Journal of Behavioral Decision Making, 22(2): 191-208.

Debroy, B. (2000). In the Dock. New Delhi: Konark.

Dixit, A. (2015). “How Business Community Institutions Can Help Fight Corruption”. World Bank Economic Review, Papers and Proceedings, vol. XX.

Eichengreen, B., and P. Gupta (2009). “The Two Waves of Service Sector Growth”. NBER Working Paper 14968.

Evans, P. (1995). Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation. Princeton: Princeton University Press.

Geertz, C. (1963). Peddlers and Princes. Chicago: University of Chicago Press.

Ghatak, M. (2017). “India Needs to Create Greater Economic Opportunities for All”. Economic Times, Policy Essay, 9 October.

Ghose, A. (2016). India Employment Report 2016: Challenges and the Imperative of Manufacturing-Led Growth. Delhi: Oxford University Press; Institute for Human Development.

Khan, M. (2018). “Institutions and Development in Asia”. WIDER working paper 2018, forthcoming. Helsinki: UNU-WIDER.

Kohli, A. (2012). “State and Redistributive Development in India”. In R. Nagaraj (ed.), Economic Growth, Inequality and Social Development in India: Is Inclusive Growth Possible? Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Kothari, R. (1977). Democratic Polity and Social Change in India. Mumbai: Allied Publishers.

Kotwal, A. (2017). “The Challenge of Job Creation”. Ideas for India, 15 December. Available at: www.ideasforindia.in/topics/macroeconomics/the-challenge-of-job-creation.html (accessed 2 October 2018).

Kremer, M., K. Muralidharan, N. Chaudhury, J. Hammer, and H. Rogers (2004). “Teacher Absence in India: A Snapshot”. Journal of European Economic Association, 3(2-3): 658-67.

Krueger, A. (1998). “Contrasts in Transition to Market-Oriented Economies: India and Korea”. In Y. Hayami and M. Aoki (eds), The Institutional Foundations of East Asian Economic Development. London: Macmillan.

Madison, A. (2007). Contours of the World Economy, 1-2030 AD. Oxford: Oxford University Press.

Mehta, P.B. (2012). “State and Democracy in India”. Polish Sociological Review, PSR 2(178)/2012.

Mishra, A. (2012). “Inequality”. In K. Basu and A. Maertens (eds), New Oxford Companion to Economics in India. Delhi: Oxford University Press.

Mishra, A. (2017). “The Many Faces of Corruption: Which One(s) to Target?” In A. Mishra and T. Ray (eds), Markets, Governance and Institutions, in the Process of Economic Development. Oxford: Oxford University Press.

Mohan, R. (2002). “A Decade after 1991: New Challenges Facing the Indian Economy”. Reserve Bank of India Bulletin, 56.

Murthy, N. (2004). “The Impact of Economic Reforms on Industry in India: A Case Study of the Software Industry”. In K. Basu (ed.), India's Emerging Economy: Performance and Prospects in the 1990s and Beyond. Cambridge, MA: MIT Press.

Murthy, N. (2005). “Making India a Significant IT Player in this Millennium”. In R. Thapar (ed.), India: Another Millennium. New Delhi: Penguin Books.

Myrdal, G., and . King (1972). Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations. Harmondsworth: Allen Lane/The Penguin Press.

Nayyar, D. (1996). Economic Liberalization in India: Analytics, Experience and Lessons. Kolkata: Orient Longmans.

Nayyar, D. (2006). “India's Unfinished Journey: Transforming Growth into Development”. Modern Asian Studies, 40(3): 797-832.

Nayyar, D. (2017). “Economic Liberalisation in India: Then and Now”. Economic and Political Weekly, 52(2): 41-48

Nayyar, G. (2012). The Service Sector in India's Development. Cambridge: Cambridge University Press.

Patra, S., T. Ray, and A.R. Chaudhuri (2017). “Impact of Education Loans on Higher Education: The Indian Experience”. Mimeo. New Delhi: Indian Statistical Institute.

Rana, K., S. Santra, A. Rafique, A. Mukherjee, and A. Sengupta (2002). “The Pratichi Health Report”. Pratichi (India) Trust. TLM Books.

Ray, R. (2008). “Diversity in Calorie Sources and Undernourishment during Rapid Economic Growth”. Economic and Political Weekly, 43(8): 51.

Rodrik, D., and A. Subramanian (2004a). “Why India Can Grow at 7 Per Cent a Year and More: Projections and Reflections”. Economic and Political Weekly, 39(16): 1591-96

Rodrik, D., and A. Subramanian (2004b). “From ‘Hindu Growth’ to Productivity Surge: The Mystery of the Indian Growth Transition”. NBER Working Paper 10376. National Bureau of Economic Research.

Roy, T., and A. Swamy (2016). Law and the Economy in Colonial India. Chicago: University of Chicago Press.

Sen, A. (with James Foster) (1977). On Economic Inequality: An Expanded Edition. Oxford: Oxford University Press.

Sen, A. (2004). “Democracy and Secularism in India”. In K. Basu (ed.), India's Emerging Economy: Performance and Prospects in the 1990s and Beyond. Cambridge, MA: MIT Press.

Sen, A. (2005). The Argumentative Indian: Writings on India's History, Culture and Identity. London: Picador.

Singh, N. (2018). “Job Growth in India: Development Means Creating Good Jobs”. Financial Express, 21 March.

Sivasubramonian, S. (2000). The National Income of India during the Twentieth Century. Delhi: Oxford University Press.

Stewart, F. (2018). “Revisiting the Methodology of Myrdal in Asian Drama 50 Years On”. WIDER Working Paper 2018/109. Helsinki: UNU-WIDER.

Stiglitz, J. (2017). “Markets, States and Institutions”. In A. Mishra, A. Ray, and T. Ray (eds), Markets, Governance and Institutions, in the Process of Economic Development. Oxford: Oxford University Press.

Subramanian, S. (2016). “The Quintile Income Statistic, Money-Metric Poverty, and Disequalising Growth in India: 1983 to 2011-12”. Economic and Political Weekly, 51(5): 73-79.

Varshney, A. (2013). Battles Half Won: India’s Improbable Democracy. New Delhi: Penguin.

World Bank (2015). World Development Report 2015: Mind, Society and Behavior. Washington, DC: World Bank.

World Bank (2018). Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs. Washington, DC: The World Bank. Available at: www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/AnnualReports/English/DB2018-Full-Report.pdf (accessed 2 October 2018).

World Bank (n.d.). World Development Indicators. Washington, DC: The World Bank.